ВВЕДЕНИЕ

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются основной причиной смертности в России и мире [1]. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно от тромботических осложнений умирает более 19,8 млн человек, причем значительная часть таких случаев связана с повторными инфарктами миокарда (ИМ), ишемическими инсультами (ИИ) и тромбозами после хирургических вмешательств [2–6].

Тромбы – ключевой патогенетический фактор, провоцирующий развитие острого коронарного синдрома, ИИ и других жизнеугрожающих состояний [7]. Поэтому антитромботическая терапия служит основой вторичной профилактики у пациентов с высоким риском тромбообразования.

В представленном обзоре рассмотрены классификация препаратов, разжижающих кровь, современные подходы к антитромботической терапии с акцентом на современные данные об использовании ацетилсалициловой кислоты (АСК) и ее комбинации с магния гидроксидом в профилактике тромботических осложнений у пациентов с ССЗ, а также клинические рекомендации по применению АСК в кардиологии и неврологии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Выполнен адаптивный литературный поиск по каждому разделу литературного обзора. С этой целью использовались базы данных PubMed, PubMed Central, MEDLINE, EMBASE, Scopus, Web of Science, Cochrane Library, ClinicalTrials.gov, Российская медицина (RusMed), Единый электронный каталог ЦНМБ, eLibrary, Google Scholar, DOAJ. Поиск включал запрос по следующим ключевым словам: ацетилсалициловая кислота, магния гидроксид, комбинированная терапия, антиагреганты, механизм действия, эффективность, безопасность, плацебо-контролируемые исследования, тромбоз, инфаркт миокарда, ишемический инсульт, вторичная профилактика, acetylsalicylic acid, magnesium hydroxide, combination therapy, antiplatelet agents, mechanism of action, efficiency, safety, placebo-controlled studies, thrombosis, myocardial infarction, ischemic stroke, secondary prevention. Также проанализированы действующие клинические рекомендации Минздрава России по острому инфаркту миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы, ишемическому инсульту и транзиторной ишемической атаке, стабильной ишемической болезни сердца (ИБС). В общей сложности в обзор литературы были включены 40 источников.

МЕХАНИЗМЫ ТРОМБОЗА И КЛАССИФИКАЦИЯ АНТИТРОМБОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

Основные механизмы тромбоза включают:

- активацию тромбоцитов (через взаимодействие с коллагеном, тромбином, аденозинмонофосфатом);

- агрегацию тромбоцитов (через GPIIb/IIIa-рецепторы);

- формирование фибринового сгустка (через активацию коагуляционного каскада).

Антиагрегантная терапия направлена на подавление этих процессов, что позволяет снизить риск повторных тромботических событий. Антитромботические препараты можно разделить на следующие группы.

1. Антиагреганты (ингибиторы тромбоцитарной агрегации):

- АСК – необратимо блокирует циклооксигеназу-1, снижая синтез тромбоксана А2;

- клопидогрел, тикагрелор, прасугрел – блокаторы P2Y12-рецепторов тромбоцитов, ингибирующие аденозиндифосфат-опосредованную агрегацию;

- дипиридамол – ингибитор фосфодиэстеразы, повышающий уровень циклического аденозинмонофосфата;

- эптифибатид, тирофибан – антагонисты гликопротеиновых рецепторов GPIIb/IIIa, блокирующие финальный этап агрегации тромбоцитов.

2. Антикоагулянты:

- прямого действия:

- гепарин, эноксапарин натрия, фондапаринукс натрия;

- новые прямые пероральные антикоагулянты: дабигатрана этексилат (прямой ингибитор фактора IIa – тромбина), ривароксабан, апиксабан (прямые ингибиторы фактора Xa);

- непрямого действия – варфарин, аценокумарол (антагонисты витамина К).

3. Фибринолитики (применяются в острых ситуациях для растворения тромбов):

- 1-го поколения – стрептокиназа, урокиназа, фибринолизин;

- 2-го поколения – альтеплаза, проурокиназа, анистреплаза;

- 3-го поколения – тенектеплаза, ретеплаза, ланотеплаза;

- 4-го поколения – комплекс «урокиназа + плазминоген», фибринактивированные формы плазминогена).

4. Комбинированные препараты – АСК + магния гидроксид, АСК + клопидогрел.

В графическом виде классификация средств для разжижения крови, применяемых с целью профилактики тромбообразования, представлена на рисунке 1.

АСК остается «золотым стандартом» в долговременной профилактике тромботических осложнений благодаря доказанной эффективности и доступности [8–13].

АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА: МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ

АСК – один из наиболее изученных антиагрегантов, применяемых в кардиологии [14]. Ее основным эффектом является ингибирование агрегации тромбоцитов за счет блокады циклооксигеназы-1, что обеспечивает снижение риска повторных тромботических событий у пациентов с ИБС, ИИ и после хирургических вмешательств.

К клиническим показаниям для применения АСК относятся:

- профилактика повторного ИМ;

- профилактика повторной транзиторной ишемической атаки (ТИА) и повторного ИИ у пациентов, ранее перенесших острое нарушение мозгового кровообращения;

- нестабильная и стабильная стенокардия;

- профилактика тромботических осложнений после операций и инвазивных вмешательств на сосудах (аортокоронарного шунтирования, эндартерэктомии сонных артерий, артериовенозного шунтирования, ангиопластики и стентирования коронарных артерий, ангиопластики сонных артерий).

Следует помнить, что длительный прием АСК может сопровождаться побочными эффектами, такими как гастропатия (эрозии, язвы) и увеличение риска геморрагических осложнений, особенно у лиц с язвенной болезнью или желудочно-кишечным кровотечением в анамнезе, хроническим использованием нестероидных противовоспалительных препаратов или кортикостероидов, а также при наличии как минимум двух из следующих признаков: возраст ≥ 65 лет, диспепсия, желудочно-пищеводный рефлюкс, инфицирование Helicobacter pylori, хроническое употребление алкоголя [8].

Вышеуказанные нежелательные явления обусловлены прямым раздражающим действием на слизистую желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и снижением синтеза простагландинов (защитных факторов слизистой оболочки желудка). Для минимизации этих рисков были разработаны комбинированные препараты, включающие АСК и гастропротекторы [15].

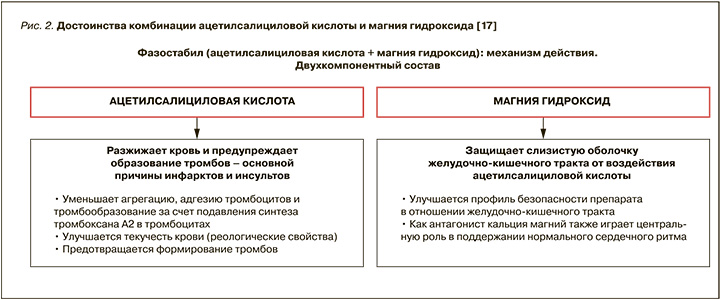

ДОСТОИНСТВА КОМБИНАЦИИ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА + МАГНИЯ ГИДРОКСИД

Одним из современных решений эффективной и безопасной медикаментозной профилактики тромбозов является препарат Фазостабил (АСК + магния гидроксид), который сочетает антиагрегантный эффект АСК в доказанных дозах (75 и 150 мг) с гастропротекторным действием магния гидроксида.

Магния гидроксид нейтрализует действие соляной кислоты, уменьшая риск эрозий и язв. Исследование Shechter M. et al. (2000) показало, что добавление магния (800–1200 мг/сут.) к АСК у 42 пациентов с ИБС уменьшало тромбообразование на 35% (p = 0,02) независимо от агрегации тромбоцитов [16]. Вероятно, механизм защитного действия магния заключается в том, что он ингибирует кальций-зависимую активацию тромбоцитов и усиливает синтез простациклина.

Преимущества фиксированной комбинации АСК + магния гидроксид отражены на рисунке 2.

ОБЗОР КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ И ЕЕ КОМБИНАЦИИ С МАГНИЯ ГИДРОКСИДОМ

Многочисленные публикации и метаанализы демонстрируют высокую эффективность и безопасность длительной антиагрегантной терапии АСК в низких дозах в профилактике ССЗ и кардиоваскулярных осложнений [18–27].

В метаанализе 1994 г., объединившем 145 рандомизированных исследований «пролонгированной» антиагрегантной терапии по сравнению с контрольной группой и 29 рандомизированных сравнений схем применения антиагрегантов, не было получено каких-либо существенных доказательств того, что прием более высокой дозы АСК или какой-либо другой режим антиагрегантной терапии были более эффективны, чем использование низкой или средней дозировки АСК (75–325 мг/сут.) в профилактике сосудистых событий [28].

В исследовании CAPRIE проводилось сравнение приема АСК (325 мг/сут.) и клопидогрела у пациентов с ИМ, ИИ или атеросклерозом периферических артерий. Согласно полученным результатам, АСК снижала риск сердечно-сосудистых событий на 25% [29].

В работе Shechter M. et al. показано, что прием магния не оказывал значимого влияния на агрегацию тромбоцитов, экспрессию P-селектина, прокоагулянтную активность моноцитарного тканевого фактора или молекулы адгезии. Пероральное применение магния ингибировало фотодинамическую терапию у пациентов со стабильной ИБС. Эти данные указывают на потенциальный механизм, посредством которого магний может оказывать благоприятное влияние на результаты лечения у пациентов со стабильной ИБС [30].

Касаясь профиля безопасности комбинации АСК + магния гидроксид, необходимо выделить следующие аспекты [16]:

- влияние на почечную функцию: магния гидроксид практически не абсорбируется (≤ 10%), что минимизирует риск гипермагниемии даже у пациентов с хронической болезнью почек;

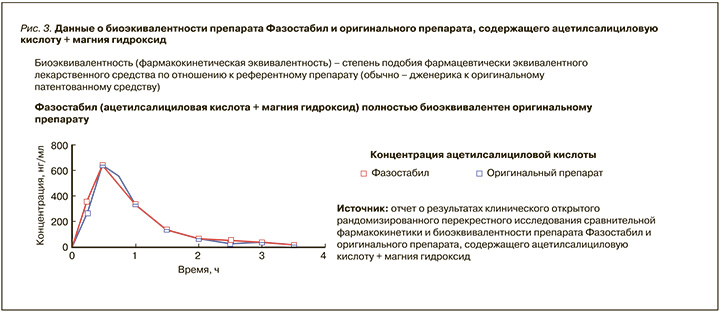

- лекарственные взаимодействия: антациды могут снижать биодоступность АСК на 30–70% при регулярном применении, однако в комбинированных препаратах (например, Фазостабил) дозировка магния подобрана так, чтобы он не влиял на всасывание основного (антиагрегантного) активного компонента.

Сравнение препарата Фазостабил с оригинальным препаратом АСК + магния гидроксид приведено на рисунке 3.

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ

В международных и российских клинических рекомендациях АСК широко представлена как антиагрегантный препарат для вторичной профилактики ССЗ и сердечно-сосудистых осложнений. Так, согласно действующим рекомендациям Минздрава России по ведению пациентов с ИМ с подъемом сегмента ST электрокардиограммы, для снижения риска смерти, сосудистой смерти, повторного ИМ и ИИ (вне зависимости от стратегии лечения) при отсутствии противопоказаний рекомендуется прием АСК в начальной нагрузочной дозировке 150–300 мг с дальнейшим переходом на поддерживающую дозу 75–100 мг/сут. со второго дня заболевания на неопределенно долгий срок [7, 8, 22, 23].

В действующих клинических рекомендациях Минздрава России по ИИ и ТИА взрослым пациентам с некардиоэмболическим ИИ и ТИА оговаривается прием АСК в дозе 75–150 мг/сут. для уменьшения риска повторных сердечно-сосудистых событий [9, 22, 29].

Пациентам детского возраста с ИИ рекомендуется назначение антитромботической терапии при условии отсутствия внутричерепного кровоизлияния с целью улучшения функционального исхода [31–34].

Назначение АСК рекомендуется пациентам детского возраста с установленным диагнозом артериального ИИ до определения его этиологии в течение 5–7 дней с целью улучшения функционального исхода [32, 34, 35].

Прием АСК также рекомендован пациентам детского возраста с установленным диагнозом ИИ с целью профилактики повторных ИИ в течение двух лет при исключении диссекции крупных артерий и кардиоэмболического ИИ [32, 35, 36]. При этом преимуществ антикоагулянтов над антиагрегантами в плане безопасности и эффективности не установлено [37].

При этом в действующих российских клинических рекомендациях подчеркивается, что в детском возрасте препараты АСК, согласно инструкциям, не разрешены к применению и должны назначаться в соответствии с протоколом off-label. Рекомендованная дозировка у пациентов детского возраста составляет 3–5 мг/кг/сут. В случае возникновения дозозависимых побочных эффектов (носовых кровотечений, поражения ЖКТ) доза препарата может быть снижена до 1–3 мг/ кг/сут. [9].

В действующих рекомендациях Минздрава России по ведению пациентов со стабильной ИБС для профилактики сердечно-сосудистых осложнений всем больным в качестве ингибитора агрегации тромбоцитов рекомендуется назначение АСК в дозе 75–100 мг/сут. [10, 23].

Анализ литературы свидетельствует о том, что АСК остается самым распространенным и доступным ингибитором агрегации тромбоцитов и при отсутствии противопоказаний должна использоваться у всех пациентов со стабильной ИБС. Согласно европейским гайдлайнам, назначение АСК показано пациентам, перенесшим ИМ или реваскуляризацию миокарда. У больных без ИМ или реваскуляризации миокарда в анамнезе также можно рассмотреть прием АСК, но при условии подтверждения ИБС с помощью визуализирующих методов. Отметим, что сниженная биодоступность кишечнорастворимых форм АСК и их плохая абсорбция из среды тонкого кишечника с высоким рН может приводить к недостаточному ингибированию тромбоцитов. Этот момент особенно актуален для пациентов с избыточной массой тела: у больных с индексом массы тела > 35 кг/м2 или весом > 120 кг предпочтение следует отдавать простым лекарственным формам АСК [38–41].

Суммарно представленность АСК в действующих клинических рекомендациях по кардиологии и неврологии отображена в таблице.

Схемы лечения с использованием препарата Фазостабил:

- при остром коронарном синдроме: нагрузочная доза – 150 мг АСК + 30,39 мг магния гидроксида, далее – 75 мг АСК + 15,2 мг магния гидроксида ежедневно;

- профилактика повторного ИМ, ИИ, ТИА: 75 мг АСК + 15,2 мг магния гидроксида ежедневно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тромботические осложнения остаются главной причиной смертности при ССЗ. АСК в сочетании с магния гидроксидом (препарат Фазостабил) представляет собой эффективный и безопасный вариант антитромботической терапии, снижающий риск повторных ИМ, ИИ, ТИА и тромбозов после хирургических вмешательств. Доказанная клиническая эффективность делает его препаратом выбора в кардиологии и неврологии.