ВВЕДЕНИЕ

Лекарственные средства антиоксидантного действия прочно вошли в клиническую практику в качестве противоишемического, антигипоксического, дезагрегантного, кардиопротекторного, гепатопротекторного, ангиопротекторного компонента терапии различных заболеваний и состояний. Целесообразность применения препаратов с антиоксидантными свойствами в комплексном лечении инфекционной патологии как патогенетического компонента терапии было наглядно обосновано в ряде исследований [1–5]. В случае их дополнительного использования отмечено увеличение эффективности купирования эндотоксикоза у больных с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом [6], при сальмонеллезе [7], гриппе [8], ангине [9, 10]. Также установлено улучшение результативности лечения повторных ангин при включении в комплексную терапию 3-оксипиридина сукцината (этилметилгидроксипиридина сукцината) [11], что проявляется более ранним купированием эндотоксикоза и редукцией клинических проявлений.

Цель работы – оценка показателей биоэлектрической активности миокарда у пациентов с повторными ангинами на фоне введения в комплексную терапию этилметилгидроксипиридина сукцината.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Было проведено электрокардиографическое исследование (ЭКГ) у 114 пациентов 19–29 лет. Все участники получали стационарное лечение в ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница» г. Саранска по поводу повторной лакунарной ангины. Участие в исследовании основывалось на добровольном согласии пациентов на регистрацию ЭКГ и последующий анализ полученных данных.

У всех участвующих в исследовании отсутствовала тяжелая сопутствующая патология. При тяжелом течении заболевания больные также исключались из исследования. Протокол клинического обследования был одобрен локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева».

Случайным образом были сформированы две клинические группы, сопоставимые по возрасту. Пациенты 1-й клинической группы (66 человек – 39 женщин и 27 мужчин) получали так называемую базовую терапию, соответствующую стандартам лечения бактериальной ангины и включавшую этиотропные, патогенетические, симптоматические средства, местное применение антисептиков. Пациенты 2-й клинической группы (48 человек – 29 женщин и 19 мужчин), кроме вышеуказанной терапии, получали ежедневно в течение 5 дней внутривенно капельно этилметилгидроксипиридина сукцинат 5% 4,0 мл в 200 мл 0,9% раствора хлорида натрия 1 раз/сут. В представленной работе терапия проводилась оригинальным (референтным) препаратом этилметилгидроксипиридина сукцината (Мексидол® раствор для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг/мл; владелец РУ – ООО «НПК «ФАРМАСОФТ», Россия).

Контрольную группу образовали 23 условно здоровых добровольца, сопоставимых по полу и возрасту с пациентами 1-й и 2-й групп.

Регистрация ЭКГ осуществлялась при поступлении в стационар и перед выпиской (на 10–12-й день) на приборе «Мингограф 3» (Simens Elemo). Помимо стандартной оценки продолжительности зубцов и интервалов ЭКГ, выполнялся анализ минимальных и максимальных величин интервалов PQ, RR, QT во всех отведениях, рассчитывались дисперсия зубца Р (∆Р = Рmax–Рmin), продолжительность интервала QT, корригированная по частоте сердечных сокращений (QTС = QT/√RR), дисперсия интервала QT (DQT = QTmax–QTmin) и корригированная по частоте сердечных сокращений дисперсия интервала QT (DQTС = QTmax/√¯RR – QTmin/√¯RR) в соответствии с рекомендациями [12].

Для оценки сократительной способности миокарда при поступлении применялся эхокардиограф системы Toshiba NEMIO (Япония) и Aloca 1400 (Япония) по общепринятой методике.

Результаты исследования были подвергнуты статистической обработке с помощью t-критерия Стьюдента и парного t-критерия с использованием программы Excel на IBM PC. Рассчитывались средняя арифметическая (М) и ошибка средней арифметической (±m).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При поступлении в стационар у больных повторными ангинами регистрировалось укорочение средней величины интервала RR и соответственное увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) на 17%. Выявлялось значительное возрастание дисперсии интервала RR до 0,152±0,036 с по сравнению с данными здоровых добровольцев (0,06±0,011с, р <0,05).

Уменьшение амплитуды зубца Т в 41,7% случаев наблюдения, его изоэлектричность (33% случаев) или более выраженные изменения в виде инверсии (25% случаев), а также неспецифическое смещение сегмента ST в отдельных случаях свидетельствовали о нарушении процессов реполяризации миокарда.

При проведении ультразвукового исследования сердца в 22% случаев у пациентов с повторной ангиной при поступлении было обнаружено снижение глобальной сократимости сердца по сравнению с нормой, о чем свидетельствовала величина фракции выброса левого желудочка (ФВ) менее 55%. Поэтому в дальнейшем анализ данных ЭКГ выполнялся с учетом этого показателя.

У пациентов с сохраненной ФВ полученные на ЭКГ данные указывали на рост электрической нестабильности миокарда по сравнению с показателями здоровых добровольцев. Это подтверждалось увеличением DР на 41% (р <0,05), DРQ – на 12% (р <0,05), DQT – на 32,4% (р <0,05) и DQTc – на 54,2% (р <0,05) по сравнению с соответствующими показателями здоровых добровольцев. Следует отметить, что достоверных статистических различий между исследованными показателями у пациентов с сохраненной ФВ (>55%) и с ФВ <55% при поступлении в стационар не наблюдалось. У этих пациентов по сравнению с данными здоровых добровольцев также регистрировалось увеличение величины DР на 18,5% (р <0,05), DQT – на 54% (р <0,05), DQTc – на 66,7% (р <0,05).

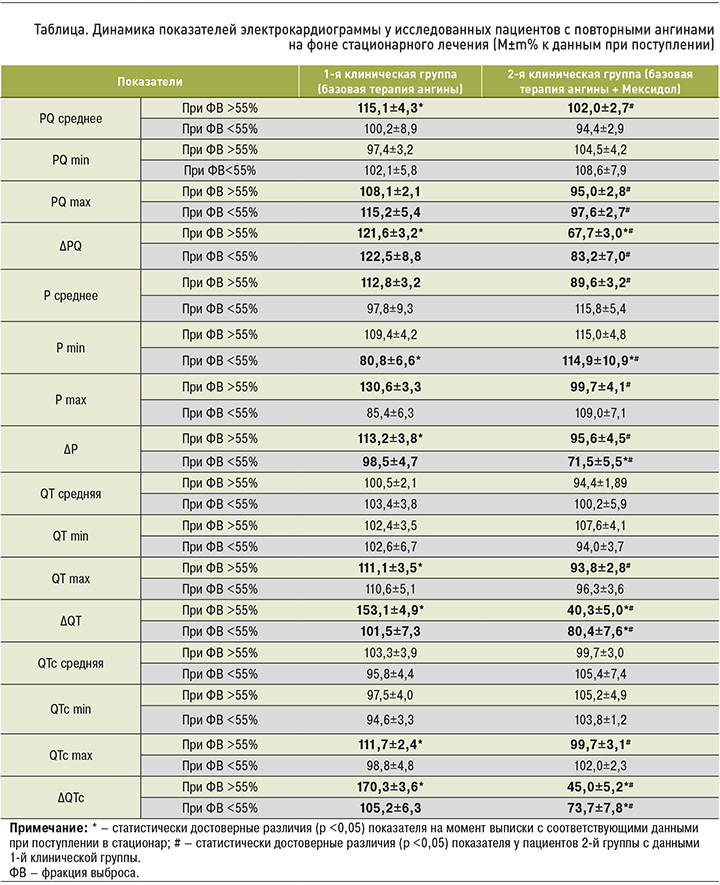

Интересные результаты были получены при повторном ЭКГ-исследовании перед выпиской участников исследования из стационара (табл.). Оказалось, что, несмотря на проведенное лечение, данные ЭКГ пациентов по-прежнему свидетельствовали о сохранении маркеров электрической нестабильности миокарда. Причем если у пациентов 1-й клинической группы с выявленным при поступлении снижением ФВ (<55%) анализируемые показатели электрической гетерогенности миокарда сохранялись на том же высоком уровне, что и при поступлении в стационар, то у пациентов с ФВ >55% эти показатели к моменту выписки достоверно нарастали.

Таким образом, угроза развития электрической нестабильности миокарда у пациентов с повторными ангинами не снижается даже на фоне исходно нормальных показателей сократительной способности миокарда и может нарастать к периоду реконвалесценции, несмотря на проведение базовой комплексной терапии, что определяет необходимость дальнейших поисков более эффективных методов комплексного лечения заболевания.

У пациентов 2-й клинической группы при поступлении изученные показатели ЭКГ не имели статистически достоверного отличия от аналогичных данных больных 1-й группы. Однако при повторной регистрации ЭКГ такие различия уже были зарегистрированы. При анализе ЭКГ на фоне дополнительного применения в составе комплексной базовой терапии этилметилгидроксипиридина сукцината у пациентов с повторной ангиной была отмечена более благоприятная динамика процессов реполяризации. При этом ЧСС составила 67,4±2,82/мин, продолжительность интервала RR – 0,87±0,03 с.

У пациентов 2-й клинической группы с ФВ >55% динамика средней величины PQ, PQ max, ∆PQ, средней продолжительности зубца Р, P max, ∆P достоверно отличалась от данных 1-й клинической группы (см. табл.), что указывало на снижение аритмогенной готовности миокарда. Так, наблюдалось достоверное уменьшение ∆QT c 0,057±0,005 до 0,023±0,004 с (р <0,05) и ∆QTс с 0,040±0,002 до 0,018±0,004 с (р <0,05) относительно показателей при поступлении в стационар. Отмечалось уменьшение дисперсии исследуемых интервалов QT и QTС в сравнении с данными 1-й клинической группы на 74% (р <0,001). При этом, в отличие от 1-й клинической группы, изученные данные ЭКГ пациентов 2-й группы достигали уровня аналогичных показателей здоровых добровольцев: ∆P – 0,029±0,002 и 0,027±0,002, ∆PQ – 0,021±0,002 и 0,033±0,002 с (р >0,05), ∆QT – 0,023±0,004 и 0,037±0,004 с (р >0,05), ∆QTc – 0,018±0,004 и 0,024±0,002 (р>0,05) соответственно.

Сходная особенность динамики показателей регистрировалась и у пациентов 2-й клинической группы с ФВ <55% (см. табл.). В отличие от динамики соответствующего показателя у пациентов 1-й группы с ФВ <55%, у участников исследования, получавших в дополнение к базовой терапии ангины этилметилгидроксипиридина сукцинат, предотвращался рост ΔPQ (0,033±0,004 с) по сравнению с данными при поступлении (0,037±0,007с, р >0,05) и наблюдалось сокращение ∆P на 28% (до 0,030±0,005 с, р <0,05). Кроме того, во 2-й группе имело место уменьшение Δ QT и ΔQTС относительно данных при поступлении на 19,6% (р <0,05) и на 22,3% (р <0,05) соответственно. Величина ∆QT, правда, сохранялась на более высоком уровне, чем у здоровых добровольцев, составив 0,048±0,014; тем не менее динамика этого параметра наглядно отличалась от данных 1-й клинической группы. При этом ∆QTc составила 0,025±0,005 и не имела статистически достоверного отличия от соответствующего показателя у здоровых добровольцев.

Таким образом, дополнительное применение этилметилгидроксипиридина сукцината в лечении больных повторной ангиной обеспечивает регресс показателей электрической нестабильности миокарда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При выписке из стационара у пациентов с повторными ангинами, несмотря на проведенное лечение, сохранялись маркеры электрической нестабильности миокарда (при исходной ФВ <55%) или даже увеличивались по сравнению с данными при поступлении в стационар (у пациентов с исходной ФВ >55%). Дополнительное назначение пациентам с повторными ангинами этилметилгидроксипиридина сукцината обеспечивало регресс показателей электрической нестабильности миокарда, в том числе и у пациентов с исходно сниженной ФВ.