ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день эпидемиологические исследования говорят о том, что диагноз «хроническая сердечная недостаточность» (ХСН) устанавливается у 1–7% взрослого населения развитых стран, при этом среди лиц старше 90 лет распространенность заболевания значительно возрастает, достигая 70% [1, 2], а среди больных, госпитализированных в кардиологический стационар, ХСН диагностируется у 89–92% [3].

Частые повторные госпитализации при ХСН обусловлены, с одной стороны, недостаточной приверженностью больных к лечению, с другой – отсутствием преемственности между госпитальным этапом и амбулаторным звеном при ведении пациентов [4]. Доказано, что риск смерти пациентов после острой декомпенсации ХСН максимален в первые 30 дней после выписки из стационара и может достигать в течение 6 мес 43%, особенно при отсутствии активного наблюдения [5, 6]. В связи с этим для снижения риска сердечно-сосудистой и общей смерти среди больных с ХСН необходимо развитие специализированной медицинской помощи [1, 7]

В наши дни приоритетной является тактика более тщательной подготовки к выписке пациента в период госпитализации с декомпенсацией ХСН с последующим наблюдением на амбулаторном этапе. Постстационарное наблюдение оптимально со стороны врача-кардиолога, специалиста по ХСН, в специализированном амбулаторном центре ХСН с активным посещением пациента на дому (медсестринская помощь) и телефонным или телемедицинским мониторингом [8, 9]. Однако в последнее время существуют противоречивые данные о клинической эффективности телемониторинга в плане влияния на снижение госпитализации по причине острой декомпенсации ХСН [10, 11]: нет ясности, какие параметры и как часто следует оценивать в ходе медицинского мониторинга. Таким образом, с одной стороны для системы здравоохранения оптимизация лечения ХСН выступает одной из приоритетных задач [12], с другой – остается актуальным вопрос целесообразности дистанционного медицинского мониторинга пациентов с сердечной недостаточностью.

Цель исследования – провести сравнение двух стратегий ведения пациентов с ХСН после выписки из стационара и определить эффективность модели активного амбулаторного наблюдения больных ХСН с применением телемониторинга.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследование проведено в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи № 2 города Барнаула (ККБ СМП № 2 г. Барнаул) с соблюдением необходимых этических принципов [13, 14]. Согласно протоколу исследования, в него включались госпитализированные в терапевтическое отделение больные с декомпенсацией ХСН, причиной которой были ишемическая болезнь сердца (ИБС), гипертоническая болезнь (ГБ), сахарный диабет (СД), фибрилляция предсердий (ФП) в возрасте от 45 до 90 лет (табл. 1). Не включались в исследование больные с наличием онкологических заболеваний, тяжелых когнитивных расстройств и пациенты, отказавшиеся от участия в нем.

Диагностика ХСН и установление факта ее декомпенсации выполнялись в соответствии с клиническими рекомендациями Минздрава России [1]. Период включения пациентов в исследование составил 6 мес, период последующего наблюдения – 1 год после выписки из стационара. При делении пациентов на группы и рандомизации использовались таблицы случайных чисел. Общее число включенных в исследование пациентов составило 135 человек: 1-я (исследуемая) группа – 70 человек (средний возраст 69,9±8,4 лет, 46% мужчин); 2-я (контрольная) группа – 65 человек (средний возраст 70,6±9,1 лет, 46% мужчин).

Медицинская помощь больным обеих групп оказывалась по установленному стандарту, в исследуемой группе дополнительно амбулаторно проводилось активное наблюдение с применением мотивационного консультирования, дистанционного мониторинга, который предусматривал обязательные ежемесячные телефонные/СМС-контакты с пациентами в целях регулярной коррекции и контроля лечения и наиболее важных симптомов ХСН. Группы были сопоставимы по клиническим данным, лабораторным параметрам и лекарственной терапии ХСН. Более подробно клиническая характеристика групп и разработанная модель активного амбулаторного наблюдения больных ХСН с применением телемониторинга представлены в статье Н.В. Пыриковой с соавт. «Результаты пилотного дистанционного мониторинга пациентов с хронической сердечной недостаточностью» [15].

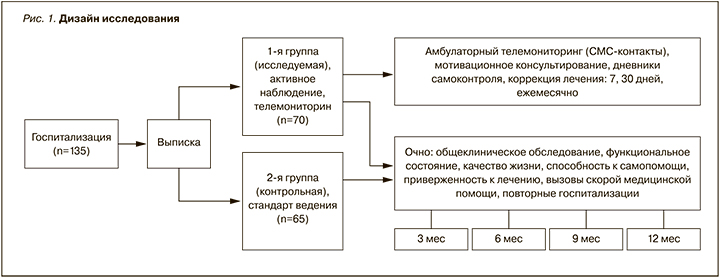

Дизайн исследования представлен на рисунке 1. Наблюдение продолжалось в течение года после выписки из стационара и включало обязательную оценку состояния пациентов обеих групп согласно перечисленным ниже методам исследования через 3, 6, 9 и 12 мес. В указанные сроки пациенты либо приглашались в отделение, либо посещались активно врачом-исследователем на дому. В данной статье приведены результаты через 9 и 12 мес после выписки пациентов из стационара по поводу декомпенсации ХСН.

Общеклиническое обследование представляло собой оценку жалоб и общего состояния больного, объективное обследование, лабораторные исследования (при госпитализации и через 12 мес после выписки). Функциональное состояние больных включало оценку функционального класса (ФК) ХСН по шкале оценки клинического состояния (в модификации В.Ю. Мареева, 2000 г.) (см. табл. 1). При поступлении в стационар обе группы имели схожие характеристики: большинство больных имело III ФК ХСН, далее по частоте встречаемости следовали пациенты с IV, II ФК ХСН, у нескольких человек был установлен I ФК ХСН.

В исследовании применялись несколько опросников. Миннесотский опросник качества жизни (КЖ) пациентов с ХСН состоит из 21 вопроса, охватывающих четыре основных блока жизнедеятельности: общие факторы, эмоциональное состояние, физические способности больного или их ограничения, медицинские факторы. При оценке результатов 0 баллов соответствует наивысшее КЖ, 105 баллам – наиболее низкое КЖ.

Следующий опросник – российская версия Шкалы оценки Способности к самопомощи пациентов с ХСН (ШОССН_9), которая разработана на основе Европейской шкалы European Heart Failure Self-care Behaviour Scale (EHFScBS). Опросник ШОССН_9 включает 9 пунктов, оценивающих способность пациентом с ХСН выполнять самоконтроль и самопомощь. Минимальное количество баллов по ней – 9, максимальное – 45, при этом наименьшая сумма баллов указывает на более высокую способность к самопомощи.

Соблюдение немедикаментозных рекомендаций и лекарственной терапии оценивалось по модифицированному опроснику приверженности к лечению Мориски–Грина: 8 баллов – высокая, 6–7 баллов – средняя, менее 6 баллов – низкая приверженность к лечению.

С целью оценки тревожных и депрессивных состояний использовалась стандартизированная Госпитальная шкала тревоги и депрессии (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS), валидизированная в России. При анализе данных баллы суммируются отдельно по каждой подшкале (тревога – Т, депрессия – D): 0–7 баллов соответствуют норме, 8–10 баллов – субклинически выраженной тревоге/депрессии, 11 баллов и больше – клинически выраженной тревоге/депрессии.

Согласно Миннесотскому опроснику КЖ, в обеих группах балл несколько превышал средние значения (тенденция к более низкому КЖ), по шкале Мориски–Грина больные в обеих группах входили в категорию «плохо приверженных», баллы по опроснику Способности к самопомощи приближались к 45 и свидетельствовали о низкой способности к самопомощи (см. табл. 1). При оценке показателей Госпитальной шкалы тревоги и депрессии средний балл в обеих группах по HADS-A соответствовал субклинической тревоге, по HADS-D – норме.

Кроме перечисленных выше методов, анализировалось число обращений за неотложной помощью (вызов бригад скорой медицинской помощи) и количество повторных госпитализаций в течение года после выписки из стационара. На основании этих данных был выполнен расчет экономии средств здравоохранения за счет снижения числа повторных госпитализаций в исследуемой группе, где проводилось активное амбулаторное наблюдение больных ХСН с применением телемониторинга.

Статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с использованием пакета прикладных статистических программ STATISTICA 10.0 для Windows. Правильность распределения выборки проверялась с помощью теста Колмогорова–Смирнова. При параметрическом распределении выборки данные представлены в виде выборочного среднего (М) и стандартного отклонения (SD), при непараметрическом – в виде медиан и интерквартильных интервалов Me (Q25; Q75), где Me – медиана, Q25 – 25-й квартиль, Q75 – 75-й квартиль. Для качественных признаков рассчитывались абсолютная частота проявления признака и частота проявления признака в процентах (%). Достоверность различий между признаками определялась посредством t-критерия для независимых выборок и критерия Манна–Уитни (U-test). Для анализа различий частот рассчитывался χ2 критерий Пирсона. Критический уровень статистической значимости различий устанавливался при р <0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В период 3–6 мес после выписки из стационара среди всех больных с ХСН (135 человек в обеих группах) было зарегистрировано 4 случая смерти, в двух случаях ее причиной стала ХСН. В исследуемой группе зарегистрирован 1 случай смерти не по причине ХСН, в контрольной группе – 3 случая смерти (в том числе 2 по причине ХСН). Данные этих пациентов исключены из анализа, в связи с чем на этапе исследования через 9 и 12 мес представлены результаты по 69 участникам в исследуемой группе и по 62 в контроле. Добровольного отказа пациентов от постгоспитального наблюдения не было.

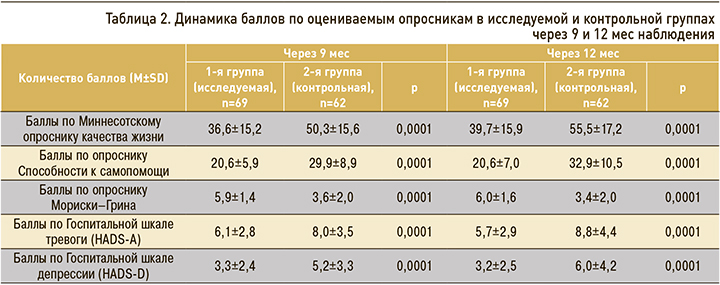

Телепатронаж предполагает не только дистанционное наблюдение за пациентом, но и самоконтроль течения заболевания, лекарственных назначений, активную мотивацию и обучение больного, повышение его ответственности за собственное здоровье [16]. В нашем исследовании первым этапом был проведен анализ по опросникам, используемым в исследовании (табл. 2). При сравнении групп между собой через 9 и 12 мес были получены достоверные различия по всем показателям с положительной динамикой в исследуемой группе. Спустя 9 мес в контрольной группе, в сравнении с исследуемой группой, показатель по Миннесотскому опроснику КЖ был выше на 13,7 баллов (р=0,0001), по опроснику Способности к самопомощи – на 9,3 балла (р=0,0001). Согласно данным опросника Мориски–Грина через 9 мес в контрольной группе показатели были ниже на 2,3 балла (р=0,0001), чем в исследуемой группе, т.е. пациенты были менее привержены к приему лекарственных препаратов.

Через 12 мес после стационарного лечения положительная динамика в исследуемой группе сохранялась: по Миннесотскому опроснику КЖ в контрольной группе показатель был выше на 15,8 баллов (р=0,0001), а по опроснику Способности к самопомощи – на 12,3 балла (р=0,0001). Также в исследуемой группе сохранялась более высокая приверженность к приему терапии по сравнению с контролем: во втором случае согласно опроснику Мориски–Грина показатель был ниже на 2,6 балла (р=0,0001). Схожие результаты были получены в исследованиях, где для телемониторинга пациентов с ХСН использовалось мобильное приложение. В одном из них через 6 мес лечения в группе, где применялось мобильное приложение, балл по шкале ШОССН_9 снизился до 15±2,3, тогда как в группе контроля он составил 24±3, что указывает на достоверно лучшую способность к самопомощи пациентов с ХСН, использующих мобильное приложение (p <0,001) [17]. В ходе второго исследования, где наряду с использованием мобильного приложения еженедельно совершался звонок пациенту, через 3 мес в группе вмешательства средний балл по шкале самопомощи также был ниже (p <0,001), чем в группе традиционного наблюдения [18].

Известно, что психосоциальные факторы риска значительно снижают приверженность больных к лечению, ухудшают их качество жизни, усугубляют клиническое течение сердечно-сосудистых заболеваний, повышают риск инвалидизации, кардиоваскулярных осложнений и смерти, увеличивают расходы системы здравоохранения [1]. Из результатов нашего исследования хотелось бы отметить положительную динамику по данным Госпитальной шкалы тревоги депрессии. Через 9 мес баллы по HADS-A и HADS-D в исследуемой группе были на 1,9 меньше, чем в контрольной (р=0,0001); через 12 мес балл по HADS-A в основной группе был на 3,1, а по HADS-D – на 2,8 меньше, чем в контроле (р=0,0001).

Полученные результаты в совокупности имеют важное значение для больных с ХСН, поскольку активная модель амбулаторного наблюдения с применением телемониторинга, с одной стороны, повысила качество жизни и способность к самопомощи больных, а с другой – позволила уменьшить выраженность психосоциальных факторов, что совместно в итоге привело к повышению приверженности к лечению и соблюдению врачебных рекомендаций. Известно множество провоцирующих декомпенсацию ХСН поведенческих факторов, таких как алиментарные нарушения потребления жидкости и электролитов, прием алкоголя, прием некоторых групп лекарственных препаратов [19]. Большую роль в успешном лечении ХСН играет модификация факторов риска: контроль артериального давления и уровня сахара крови, поддержание нормального веса, прекращение курения, соблюдение рационального питания (ограничение поваренной соли, умеренное употребление жидкости), достаточная физическая активность [1]. На наш взгляд, активное наблюдение пациентов после выписки из стационара, как очное, так и дистанционные контакты, позволяет снизить влияние тревоги и депрессии на организм, повысить мотивацию таких больных к коррекции поведенческих факторов риска, приему лекарств, способности к самопомощи, что является важным в вопросе успеха лечении ХСН.

Похожие результаты были получены в исследовании, где использовался комплексный подход к ведению пациентов с ХСН, включающий систему ухода и усовершенствованный самоконтроль пациентов с помощью телемониторинга в течение 12 мес. Первичной конечной точкой в нем было качество жизни: в группе комплексного ведения пациентов этот показатель улучшился через 18 и 24 мес (p <0,05) по сравнению с группой обычного ухода. На основании этого авторы пришли к заключению, что комплексное ведение больных с применением телемониторинга обладает большим потенциалом для улучшения психоэмоционального статуса пациентов с ХСН и предотвращения повторных госпитализаций в связи с этим заболеванием [20].

Согласно дизайну нашего исследования, у всех пациентов через 12 мес после его начала проводился сравнительный мониторинг основных лабораторных параметров (табл. 3). У пациентов отмечались достоверные различия следующих показателей: в исследуемой группе по сравнению с контролем уровень мочевины был на 1,0 ммоль/л меньше, (р=0,0151), креатинина –на 15,2 мкмоль/л меньше (р=0,0432), а скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI) – на 6,5 мл/мин выше (р=0,0423). Также у пациентов исследуемой группы в сравнении с контролем отмечалась положительная динамика в липидном спектре. Уровень общего холестерина в исследуемой группе был меньше на 1,2 ммоль/л (р=0,0001), ХС ЛПНП – на 1,2 ммоль/л (р=0,0001), триглицеридов – на 0,4 ммоль/л (р=0,0001), а уровень ХС ЛПВП – выше на 0,4 ммоль/л (р=0,0001). С нашей точки зрения, такие эффекты могли быть обусловлены опять же повышением приверженности больных исследуемой группы к приему лекарственных препаратов, в том числе статинов, и к коррекции поведенческих факторов риска.

Оценка ФК ХСН у пациентов играет важную роль в определении прогноза и тактики их ведения. В ряде исследований доказано, что применение телемедицинских технологий позволило добиться более выраженного уменьшения клинических симптомов заболевания [16].

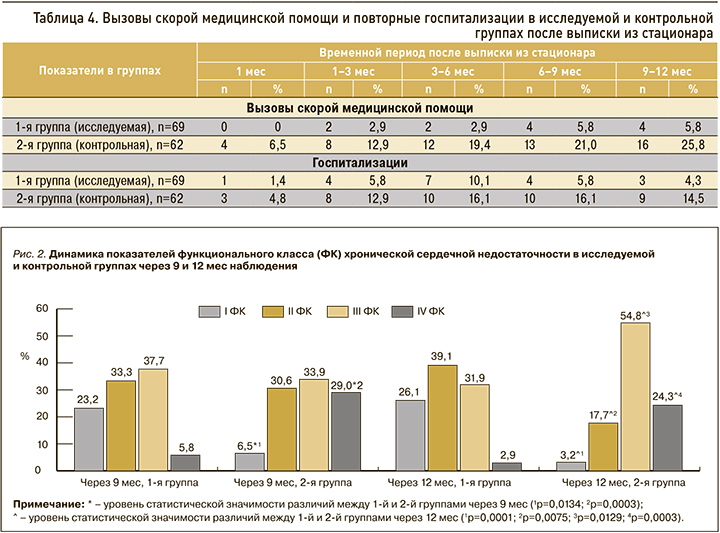

Следующим этапом в нашем исследовании стало сравнение групп по количеству больных, имеющих разные ФК ХСН (рис. 2). Через 9 мес после выписки из стационара в исследуемой группе пациентов с I ФК ХСН было больше в 3,6 раза (χ²=7,07; р=0,0134), с IV ФК –в 5 раз меньше (χ²=12,62; р=0,0003), чем в контрольной группе. Через год после начала исследования были получены различия по всем ФК ХСН: в исследуемой группе, по сравнению с контролем, пациентов I ФК было больше в 8,2 раза (χ²=13,19; =0,0001), с II ФК – в 2,2 раза (χ²=7,25; р=0,0075), а пациентов III и IV ФК – меньше в 1,7 (χ²=7,03; р=0,0129) и в 8,4 раза (χ²=13,11; р=0,0003) соответственно.

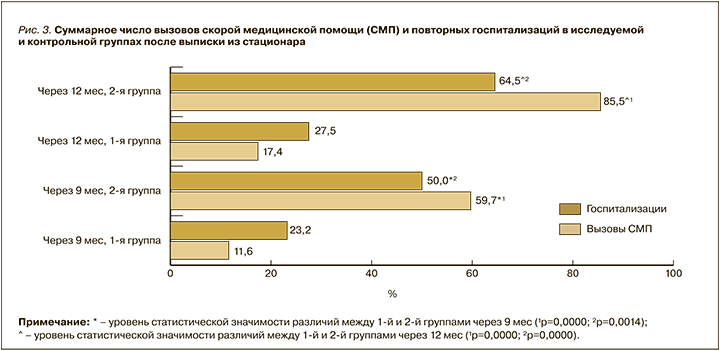

Доказано, что повторные госпитализации пациентов с ХСН – это неблагоприятный прогностический фактор, связанный с увеличением частоты смертельных исходов [21]. В настоящее время результаты исследований не дают однозначной оценки эффективности дистанционных методов наблюдения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и ХСН в частности. В ряде проектов дистанционный медицинский мониторинг подтвердил свою результативность в отношении снижения количества госпитализаций по поводу ХСН, смертности от этого заболевания и от всех причин. Имеются работы, которые не подтвердили положительного влияния удаленного мониторинга на жесткие конечные точки [16, 22]. Поэтому в нашем исследовании несомненный интерес представляют результаты отнгосительно обращения пациентов за неотложной помощью (вызов скорой медицинской помощи) и госпитализаций. Динамика по месяцам после выписки из стационара приведена в таблице 4, суммарные показатели через 9 и 12 мес амбулаторного наблюдения – на рисунке 3.

По итогам 9-месячного анализа пациенты исследуемой группы, по сравнению с контрольной, вызывали скорую медицинскую помощь в 5,1 раза реже (χ²=33,5; р=0,0000), и госпитализировались в 2,2 раза реже (χ²=10,2; р=0,0014). Через 12 мес были получены аналогичные результаты: в исследуемой группе вызовов скорой медицинской помощи и госпитализаций было меньше в 4,9 (χ²=60,6; р=0,0000) и 2,3 раза (χ²=18,0; р=0,0000) соответственно, чем в контроле. Аналогичная положительная динамика в отношении повторных госпитализаций показана в крупном российском проекте, где после выписки пациенты с ХСН наблюдались в специализированном центре ХСН. Было зарегистрировано увеличение доли повторно госпитализированных пациентов с ХСН в течение года в группе обычного наблюдения по сравнению с группой ведения в центре ХСН: эти показатели составили 50,3 и 31,8% пациентов соответственно (отношение шансов 2,2; 95% доверительный интервал: 1,5–3,2; р <0,001) [5]. В зарубежном исследовании, где использовалась тактика совместного ведения больных с ХСН, частота повторных госпитализаций в этом случае была ниже (20%) в сравнении с группой обычного ухода (58%) [20]. В приведенном ранее исследовании в группе больных с ХСН, где для мониторинга использовалось мобильное приложение, за 6 мес наблюдения не было зарегистрировано повторных госпитализаций с декомпенсацией ХСН, тогда как в группе контроля частота повторных госпитализаций составила 21% [17]. С другой стороны, ряд метаанализов не выявил положительного влияния телемедицинских технологий на число повторных госпитализаций [23].

Безусловно, нужно отметить, что внедрение телемедицинских технологий в систему здравоохранения происходит неодинаковыми темпами в различных регионах и странах ввиду неравной доступности цифровых технологий для различных социально-демографических групп населения [11]. Можно сделать заключение, что необходим поиск и разработка наиболее эффективных методов с учетом региональных особенностей и возможностей медицины.

В настоящее время активно изучается экономический аспект применения телемедицинских технологий, вторичные конечные точки представляют собой оценку экономической эффективности дистанционного телемониторинга в отношении повторных госпитализаций и обращений в отделения неотложной помощи [24]. В зарубежном исследовании было продемонстрировано, что разница в затратах между дистанционным мониторингом и обычной помощью варьировала от 300 до 1000 евро в пользу дистанционного мониторинга. Такая экономия средств в сочетании с увеличением количества лет жизни с поправкой на качество (QALY) на 0,06 доказывает преимущества дистанционного мониторинга по сравнению со стандартной практикой ведения пациентов [25].

В нашем исследовании мы тоже оценили экономию прямых затрат системы здравоохранения, обусловленных госпитализацией пациентов с ХСН. Согласно тарифам на медицинские услуги ККБ СМП № 2 г. Барнаул в 2020 г., в среднем стоимость 1 случая госпитализации по поводу декомпенсации ХСН составляла 21 700 руб. В контрольной группе через 12 мес суммарно было 40 случаев госпитализации, т.е. было затрачено 868 000 руб. В исследуемой группе за данный промежуток времени повторных госпитализаций оказалось меньше на 37%, соответственно и затрат на повторные госпитализации больных с ХСН было меньше на 37% (на 321 160 руб). Сэкономленные средства, на наш взгляд, наиболее рационально использовать на развитие и внедрение телемедицинских технологий при амбулаторном ведении пациентов с ХСН.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Активное амбулаторное наблюдение пациентов с ХСН с применением телемониторинга через год после выписки из стационара позволяет повысить качество их жизни, способность к самопомощи, приверженность к лечению и снизить уровень тревоги и депрессии. В течение года в группе телемониторинга, по сравнению с контрольной группой, вызовов скорой медицинской помощи зарегистрировано в 4,9 раза меньше, а госпитализаций в 2,3 раза меньше, что позволило снизить прямые затраты на стационарное лечение на 37%.