ВВЕДЕНИЕ

Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19, вызванная вирусом SARS-CoV-2, начавшаяся в конце 2019 г., на сегодняшний день продолжает свое распространение по всему миру [1]. Это заболевание может вызывать целый ряд клинических проявлений, от легких форм острой респираторной инфекции до тяжелого респираторного дистресс-синдрома, которые сопровождаются повышением температуры тела (>90% пациентов), сухим или влажным кашлем (>80%), одышкой (>55%), утомляемостью (>44%), чувством заложенности в грудной клетке (>20%); также у пациентов нередко отмечаются признаки гипо- и/или аносмии и гипо-или агевзии [2–4]. Помимо системных и респираторных проявлений, вирус SARS-CoV-2 способен вызывать поражение центральной нервной системы (ЦНС), так как обладает нейротропностью. По данным разных исследований, неврологические и нейропсихологические нарушения возникают у 14–67% пациентов в периоде клинических проявлений COVID-19 [4–7]. Поражение нервной системы SARS-CoV-2 можно объяснить как прямым воздействием вируса на нервную ткань, так и постинфекционными иммуноопосредованными осложнениями. Прямое воздействие вируса SARS-CoV-2 на нервную ткань может происходить за счет его проникновения в нервную ткань через обонятельную луковицу – единственную часть ЦНС, не защищенную твердой мозговой оболочкой, а также вследствие проникновения вирусных вирионов по системному кровотоку через гематоэнцефалический барьер [8–12]. Многочисленные исследования показывают, что в образцах головного мозга пациентов, умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, обнаруживалось вирусное поражение, что дополнительно подтверждает факт нейротропности SARS-CoV-2 [13].

В последнее время появляется все больше данных, свидетельствующих о том, что COVID-19 способен вызывать серьезные когнитивные и эмоциональные нарушения [14]. По данным систематических обзоров и метаанализа более чем 1900 международных исследований, наиболее часто у пациентов встречались следующие нейропсихологические и эмоциональные нарушения в периоде клинических проявлений новой коронавирусной инфекции COVID-19: нарушения сна – 63,0% (43,8–80,4), тревожность – 35,7% (27,6–44,2), нарушение концентрации внимания – 38,2% (29,0–47,9), нарушение памяти – 34,1% (26,2– 42,5), снижение настроения – 32,6% (24,7–40,9), эмоциональная лабильность – 29,4% (15,8–32,3) [15]. Несмотря на многочисленные исследования, на сегодняшний день существует дефицит в представлениях о характере и структуре нейропсихологических и эмоциональных нарушений у пациентов в периоде клинических проявлений COVID-19.

Цель исследования – оценить характер нейропсихологических и эмоциональных нарушений у пациентов в периоде клинических проявлений новой коронавирусной инфекции COVID-19, провести морфологическую оценку состояния головного мозга умерших пациентов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

На базе ГУЗ «Центральная городская клиническая больница города Ульяновска» обследовано 112 пациентов в периоде клинических проявлений новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе 49 мужчин (43,7%) в возрасте от 31 до 80 лет (средний возраст 62,5±11,9 лет) и 63 женщины (56,3%) в возрасте от 18 до 80 лет (средний возраст 61,1±11,9 лет). Средний возраст всех пациентов составил 61,7±11,5 лет.

Диагноз COVID-19 был подтвержден инструментальными (компьютерная томография/рентгенография органов грудной клетки) и лабораторными методами (ПЦР-тест на наличие РНК коронавируса SARS-CoV-2). Для оценки нейропсихологического статуса проводилось скрининговое тестирование когнитивных функций (MOCA-тест). Из исследования были исключены лица младше 18 и старше 80 лет, пациенты с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19, больные, имеющие в анамнезе острые и хронические заболевания ЦНС.

Помимо клинических исследований, для подтверждения вирусного поражения ЦНС были исследованы аутоптаты участков головного мозга больных, умерших от подтвержденного диагноза новой коронавирусной инфекции COVID-19. Было исследовано 16 образцов макро- и микропрепаратов головного мозга, среди которых было 7 мужских и 9 женских. Средний возраст умерших составил 64,3±13,3 года. В анамнезе у умерших пациентов отсутствовали острые и хронические заболевания головного мозга. Изучались макроскопическая картина и микропрепараты следующих отделов головного мозга: конвекситального отдела лобной доли, медиобазального отдела лобной доли, гиппокампа, теменно-затылочной области, височной области. Микропрепараты готовились с использованием стандартной гистологической проводки (фиксация в забуференном формалине, заливка в парафин). Срезы участков головного мозга толщиной 20 и 5–6 мкм окрашивали гематоксилин-эозином. Морфометрия выполнялась с применением исследовательского микроскопа Levenhuk Med900, микрофотонасадки и комплекса программного обеспечения Levenhuk.

Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась при помощи программ STATISTICA 10.0 с вычислением уровня значимости (p). При распределении использовался непараметрический анализ (для сравнения групп по порядковым и количественным признакам применяли U-критерий Манна–Уитни). Результаты представлены в виде средней арифметической, 25 и 75% квартилей, M [25%; 75%]. Статистически значимыми считались различия при вероятности ошибки первого рода меньше 5% (p <0,05).

От всех пациентов было получено добровольное информированное согласие на проведение исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Степень когнитивных нарушений, оцениваемая по MOCA-тест, свидетельствовала о наличии у пациентов когнитивной дисфункции легкой степени выраженности (22,5 [20; 26]), при этом статистически значимых различий между мужчинами (21,5 [18,0; 24,3]) и женщинами (23,0 [21; 26,8]) в выраженности когнитивных нарушений выявлено не было (р >0,05).

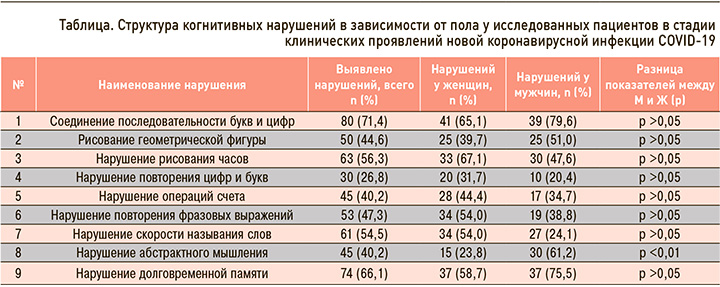

В структуре когнитивных расстройств наиболее часто встречались оптико-пространственные нарушения, которые выявлялись в тестах на соединение последовательности букв и цифр, рисование геометрических фигур (куб), рисование сложных объектов (часы, показывающие определенное время). Кроме оптико-пространственных нарушений, у пациентов также выявлялись нарушения операций повторения ряда цифр и букв, счета, повторения фразовых выражений, скорости называния слов, абстрактного мышления и долговременной памяти (табл.).

В процессе прохождения MoCA-теста при выполнении задания «Соединение последовательности букв и цифр» пациенты чаще всего ошибались, соединяя буквы с буквами, а цифры с цифрами. При рисовании куба они наиболее часто рисовали его, делая все углы прямыми, что делало фигуру визуально плоской, а не объемной, как это предполагает задание. При рисовании часов пациенты часто ошибались и рисовали стрелки, не обращая внимания, куда они указывают. При выполнении задания «Повторения последовательности цифр и букв» пациенты часто не могли произнести последовательность цифр в обратном порядке, меняя местами первую и вторую цифры. При проведении серии вычитаний они часто ошибались, округляя математическое выражение до десятков, которые делятся без остатка (90, 70 и т.д.). При повторении фразовых выражений исследуемые часто добавляли в предложение слова, которые не были произнесены инструктирующим. При прохождении задания «Называние слов на определенную букву на скорость» пациенты, как правило, начинали достаточно быстро называть правильные слова на нужную букву, но через 10–15 с испытывали утомление, в результате чего отказывались продолжать задание. При назывании общих качеств у двух предметов (например: что общего между бананом и апельсином – фрукты) пациенты зачастую указывали отличия этих двух предметов, но не на их общие качества. В ходе тестирования долговременной памяти пациентам предлагалось запомнить 5 слов, при этом через 10 мин чаще всего они запоминали не более 2–3 слов.

Также в рамках исследования была проведена морфологическая оценка состояния головного мозга у пациентов, умерших от коронавирусной инфекции COVID-19. Макроскопически в оболочках головного мозга таких пациентов отмечалось резкое полнокровие мелких сосудов преимущественно теменно-затылочных областей и сосудов основания головного мозга. Видимых кровоизлияний, некротических поражений, нарушения целостности оболочек не наблюдалось.

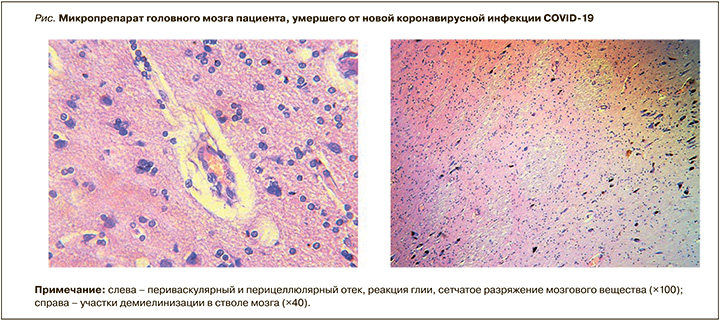

Микроскопически во всех полученных образцах наблюдался выраженный периваскулярный и перицеллюлярный отек вещества мозга с сетчатым разряжением мозговой ткани, набуханием, появлением крупных базофильных клеток (дистрофических клеток мозга). В полнокровных сосудах микроциркуляторного русла выявлялся эритроцитарный стаз, в отдельных полях зрения отмечалась периваскулярная лимфогистоцитарная инфильтрация. В аутоптатах, полученных из ствола мозга, обнаруживались отдельные очаги демиелинизации нервных волокон. Мозговые оболочки имели полнокровные паретически расширенные сосуды.

В целом патогистологическая картина соответствовала острому вирусному поражению вещества головного мозга с активной реакцией глии, микрососудов и выраженными дистрофическими процессами как в телах нейронов, так и нервных волокнах (рис.).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Пациенты с новой коронавирусной инфекцией в периоде клинических проявлений имеют когнитивные нарушения легкой степени.

2. В структуре когнитивных нарушений у пациентов с COVID-19 наиболее часто встречаются оптико-пространственные нарушения, нарушение операций счета, повторения фразовых выражений и скорости повторения слов, абстрактного мышления и долговременной памяти.

3. Морфологические исследования подтвердили наличие резкого полнокровия и тромбозов мелких сосудов преимущественно теменно-затылочных областей и сосудов основания головного мозга у пациентов, умерших от COVID-19.

4. Гистологическая картина у умерших от COVID- 19 пациентов соответствует острому вирусному поражению вещества головного мозга с активной реакцией глии, микрососудов и выраженными дистрофическими процессами как в телах нейронов, так и нервных волокнах.