АКТУАЛЬНОСТЬ

В настоящее время формирование идеи качества жизни (КЖ) во многом определяется медициной, ориентированной в большей степени на интегральные, комплексные характеристики пациента, отражающие не только его объективные показатели здоровья, но также самооценку и степень удовлетворения жизнью [1, 2].

Хотя КЖ – системное явление, охватывающее разные аспекты, в выборе стратегии терапии нас интересуют прежде всего медицинские стороны этого понятия, включающего все, что связано со здоровьем человека. Любое врачебное вмешательство имеет своей целью улучшение качества жизни пациентов, которым необходимы помощь врачей, внимание и забота медицинского персонала, ведь каждый человек беспокоится по поводу симптомов заболевания, последствий травм и т.д. Врач отвечает на потребности пациента общением, установлением диагноза, лечением, утешением, обучением [3].

До настоящего времени клиническая медицина в оценке здоровья руководствовалась объективными критериями. При этом зачастую нарушался сформулированный еще в середине XIX в. знаменитым профессором С.П. Боткиным принцип «лечить не болезнь, а больного», поскольку врачи придавали значение только данным клинического и инструментального обследования, не обращая внимания на самого пациента.

На сегодняшний день отечественное здравоохранение активно применяет пациентоориентированный подход, центром которого выступает личность пациента со всеми переживаниями и тревогами в связи с болезнью, собственными наблюдениями и субъективной оценкой своего здоровья и качества жизни [4].

Реализация принципов и подходов пациентоориентированного метода в большей степени обеспечивается концепцией исследования КЖ в медицине, что является уникальным подходом. Это принципиально меняет традиционный взгляд на проблему пациента и его состояния здоровья. Понятие КЖ, связанного со здоровьем, составляет парадигму современной клинической медицины и лежит в основе понимания болезни и определения эффективности применяемого лечения [5, 6].

Цель исследования – изучить возможности пациентоориентированного подхода в определении лечебной стратегии с учетом КЖ пациента.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В популяционную выборку были включены 1648 лиц, проживающих на территории Ульяновской области, в возрасте от 16 до 93 лет: 708 мужчин (43,0%) и 940 женщин (57,0%). На городское население области в выборке пришлось 56,2% человек, на сельское – 43,7%. Средний возраст всех опрошенных составил 42,5±18,2 лет.

В исследовании применялся стандартизированный опросник SF-36 в русскоязычной версии (SF-36 Health Status Survey) согласно требованиям проекта Международной оценки КЖ IQOLA (International Quality of Life Assessment Project) [4]. Сбор данных производился методом прямого анкетирования респондентов. Разработанная анкета-приложение включала два блока вопросов. Первый блок содержал 9 вопросов, составляющих описательную структуру выборки, для возможности распределить участников исследования по возрасту, месту и условиям проживания, семейному положению, уровню образования, трудовой занятости, уровню дохода. Во второй блок вошли 9 вопросов, представляющих медицинские аспекты жизни респондентов, в частности наличие у них нарушения здоровья, его давности, локализации поражения органов, учет обращаемости за медицинской помощью по поводу отклонений в здоровье. Ответы на вопросы второго блока учитывались для оценки степени удовлетворенности опрошенными своим здоровьем и КЖ.

Критерием включения в исследование являлся возраст 15 лет и старше.

Критериями исключения были наличие острого заболевания любой нозологии, декомпенсация имеющейся хронической патологии.

При проведении исследования были соблюдены «Этические принципы проведения медицинских исследований с участием людей в качестве субъектов исследования» [7]. Перед участием в исследовании и заполнением анкет респондентам была представлена информация о целях его проведения, принадлежности к учреждению, ожидаемой пользе полученных результатов, возможных рисках и неудобствах во время участия в исследовании. Респонденты были проинформированы о своих правах воздержаться от участия в исследовании и отозвать свое согласие на участие в любой момент без каких-либо негативных для себя последствий.

Статистическая обработка полученных результатов выполнялась при помощи компьютерного пакета программ, для статистического анализа применялись пакеты программ StatSoft Statistica v.10.0.1011.6 (StatSoft, Inc, США). Оценка характера распределения данных проводилась с использованием критерия Шапиро–Уилка. В зависимости от полученного результата данные были представлены как M±SD, где M – среднее арифметическое, SD – стандартное отклонение (при нормальном распределении), либо Me (IQR), где Me – медиана, IQR – интегральный размах: 25 процентиль – 75 процентиль (при распределении, отличном от нормального). При сравнении групп применялся t-критерий Стьюдента, при распределении, отличном от нормального – U-критерий Манна–Уитни. Различия расценивались как статистически значимые при p <0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

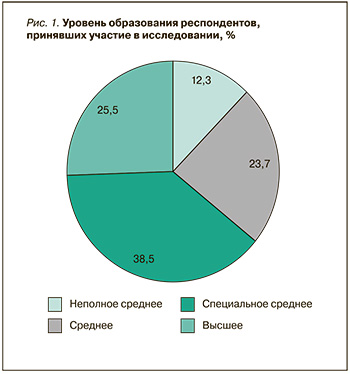

Среди опрошенных доля лиц со средним специальным образованием составила 38,5%, с высшим образованием – 25,5% (рис. 1).

Высшее образование среди мужчин имели 28,2% респондентов, среди женщин – 23,5%. Среди городских жителей этот показатель равнялся 28,0%, среди сельского – 22,3%. Только среднее образование было у 24% всех респондентов, неполное среднее образование – у 12,3%.

По данным анализа репрезентативной выборки с использованием опросника SF-36, нормы КЖ имели колебания в диапазоне от 54,4 (по результатам шкалы жизненной активности) до 73,0 (по результатам шкалы физического функционирования) баллов.

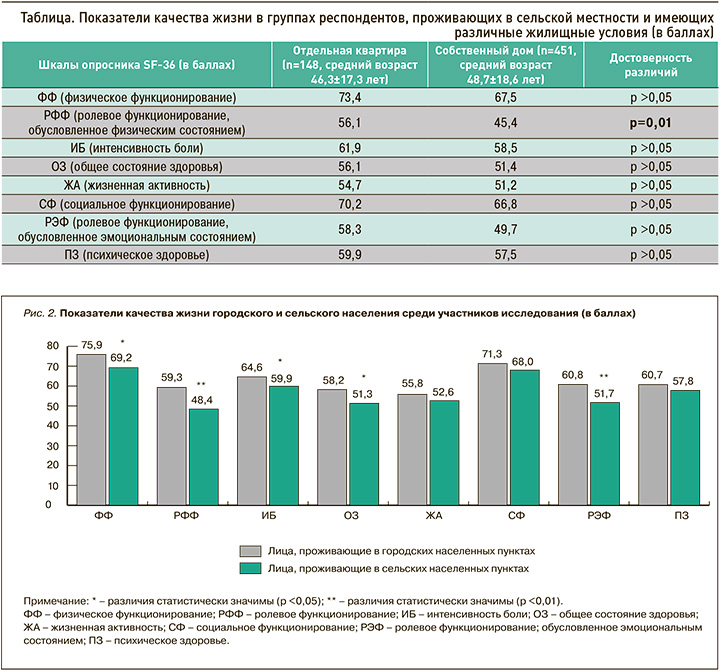

При сравнительном анализе параметров КЖ у принявших участие в исследовании городских и сельских жителей (рис. 2) были выявлены статистически значимые различия по 5 шкалам опросника из 8 (p <0,05).

Полученные данные позволяют говорить о более высоких показателях КЖ жителей городских населенных пунктов в сравнении с представителями сельского населения по параметрам физического компонента здоровья и шкалы ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием. У сельских жителей в целом наиболее сниженными были показатели, составляющие ролевую деятельность, а именно ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (48,4 балла) и ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (51,7 балла), показатели общего здоровья (51,3 балла).

Обращает на себя внимание более низкое КЖ среди популяции сельских регионов по шкале ролевого эмоционального функционирования (p <0,01). Это позволяет предположить, что жителям сельской местности в большей степени, чем городским, эмоциональное состояние мешает выполнению трудовой и повседневной деятельности (включая уменьшение объема выполненной работы, более низкое ее качество, бóльшие затраты времени на ее выполнение и т.п.).

Среди опрошенных горожан, проживающих в квартире или частном доме, не было обнаружено достоверных различий в показателях КЖ. Напротив, у респондентов, живущих в сельской местности в собственном доме, показатель ролевого функционирования, обусловленного физическим состоянием, был достоверно более низким (p <0,05), чем у сельских жителей, живущих в квартире (табл.).

По мнению респондентов, проживающих в отдельных квартирах, а не в собственном доме, ролевая повседневная деятельность (связанная с выполнением работы, ежедневных обязанностей) у них меньше ограничена физическим или эмоциональным состоянием, а физическая активность выше.

Рисунок 3 демонстрирует возрастную динамику КЖ с учетом всех шкал опросника SF-36. Обнаружены значимые корреляции между параметрами КЖ и возрастом по типу отрицательной взаимосвязи. Так, с возрастом у респондентов происходило значимое снижение показателей КЖ (физический компонент здоровья: r=-0,57; p <0,05; психический компонент здоровья: r=-0,36; p <0,05), причем физическое функционирование по сравнению с психологическим ухудшалось быстрее.

Таким образом, в сельской популяции исходные показатели КЖ человека, которые служат интегральной характеристикой его физического, эмоционального, психологического и социального функционирования, основанные на его субъективной оценке, ниже, чем в популяции городского населения. Это может рассматриваться как некий фундамент в менталитете сельского пациента, обусловливающий его недоверие к врачу и низкую приверженность к лечению при возникновении заболевания (которое еще больше снижает КЖ пациента и негативно влияет на психоэмоциональный фон) [8].

Учитывая полученные результаты, при внедрении пациентоориентированных подходов в здравоохранение села и определении лечебной стратегии необходимо обеспечение эмоциональной поддержки в отношении пациента, создание условий для его общения с ближайшим окружением с акцентом на уровень эмоционального, психологического комфорта [9, 10]. Данные подходы не требуют дополнительных финансовых ресурсов и могут быть реализованы на уровне модели «врач–пациент», составляющей основу трехуровневой системы пациентоориентированного здравоохранения [11].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При осуществлении пациентоориентированного подхода в рамках оказании медицинской помощи в клинике внутренних болезней требуется дополнительный акцент на КЖ пациентов в зависимости от места их проживания.