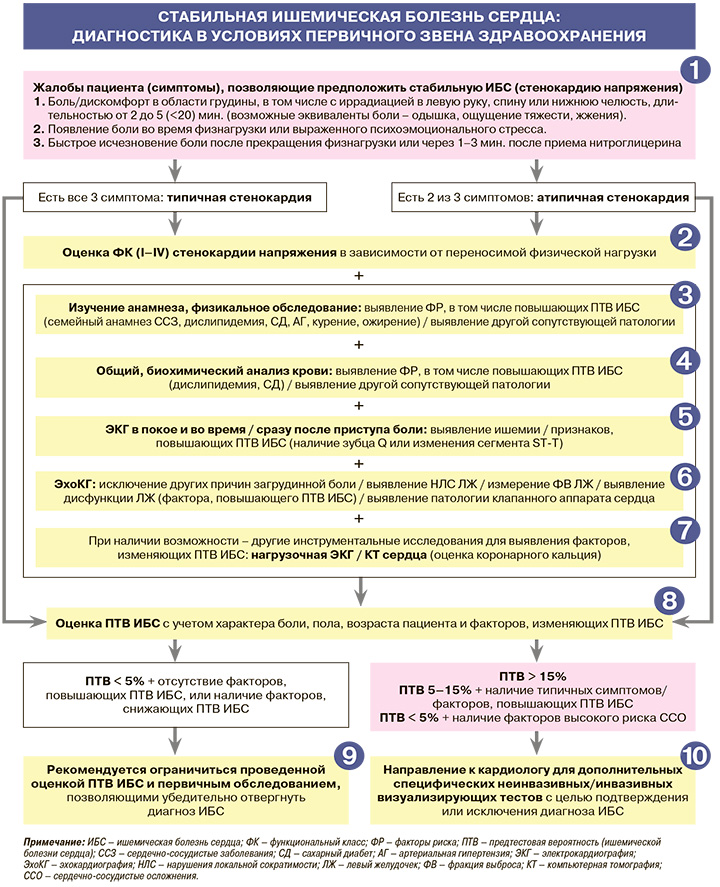

Диагностика

1.

• С целью выявления клиники стенокардии врач расспрашивает пациента с подозрением на ишемическую болезнь сердца (ИБС) о существовании болевого синдрома в грудной клетке, характере, частоте его появления и обстоятельствах возникновения и исчезновения. Основные характеристики боли, характерной для стабильной стенокардии, приведены в схеме диагностики. Добавим, что, помимо физической нагрузки и эмоционального стресса, провоцировать приступ загрудинной боли при стенокардии могут кризовое повышение артериального давления (АД) с увеличением нагрузки на миокард, а также обильный прием пищи, выход на холод, ветер.

• Наличие болевого синдрома в грудной клетке в первую очередь должно настораживать врача именно в отношении приступов стенокардии, затем следует искать другие заболевания, которые могут иметь сходную симптоматику. В связи с этим следует указать признаки неангинозных (нестенокардитических) болей в грудной клетке (дифференциальная диагностика) :

– попеременно локализуются справа и слева от грудины;

– имеют локальный, «точечный» характер;

– длятся более 30 мин. после возникновения (до нескольких часов или суток), при этом могут быть постоянными, «простреливающими» или «внезапно прокалывающими»;

– не связаны с ходьбой или иной физической нагрузкой, но зависят от положения тела: возникают при наклонах и поворотах корпуса, в положении лежа (за исключением стенокардии decubitus – истинной стенокардии, появляющейся в лежачем положении в результате увеличения венозного возврата и увеличения преднагрузки на сердце с увеличением потребности миокарда в кислороде), при длительном нахождении тела в неудобном положении, при глубоком дыхании на высоте вдоха;

– не купируются приемом нитроглицерина;

– усиливаются при пальпации грудины и/или грудной клетки по ходу межреберных промежутков.

Необходимо учитывать, что боль в области груди любого генеза (при невралгии, гастралгии, холецистите и др.) может провоцировать и усиливать имеющуюся стенокардию.

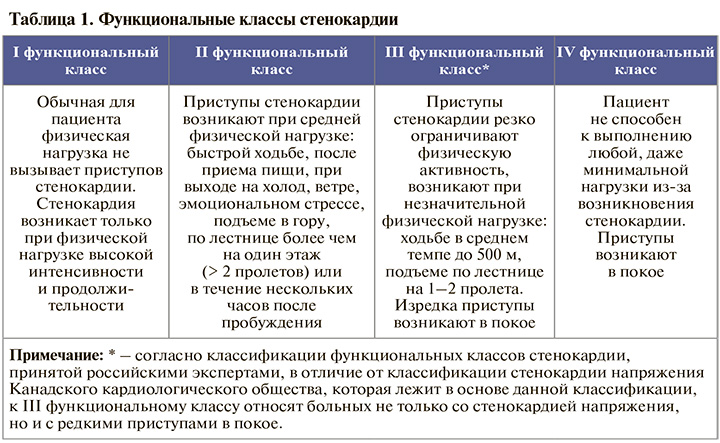

2.

При выявлении во время расспроса синдрома стенокардии напряжения для оценки его выраженности рекомендуется определить функциональный класс стенокардии в зависимости от переносимой физической нагрузки (табл. 1).

3.

• Во время сбора анамнеза для выявления факторов риска у пациента с подозрением на ИБС уточняются:

– факт курения в настоящее время или в прошлом;

– случаи сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и смерти от ССЗ у ближайших родственников пациента (отца, матери, родных братьев и сестер);

– наличие у пациента известных ему сопутствующих заболеваний (для оценки дополнительных рисков);

– предыдущие случаи обращения пациента за медицинской помощью и результаты таких обращений;

– наличие ранее зарегистрированных электрокардиограмм (ЭКГ), результатов других инструментальных исследований и заключений по этим исследованиям (для оценки изменений различных показателей в динамике);

– информация о принимаемых пациентом в настоящее время лекарствах (с целью коррекции терапии), обо всех препаратах, прием которых ранее был прекращен из-за непереносимости или неэффективности (для снижения риска аллергических и анафилактических реакций, а также оптимального выбора медикаментозных средств).

• В рамках физикального обследования всем пациентам с ИБС или подозрением на нее с целью выявления ряда признаков как основного, так и сопутствующих заболеваний, проводятся:

– измерение окружности талии и оценка индекса массы тела;

– перкуссия и аускультация сердца и легких;

– пальпация пульса на лучевых артериях и артериях тыльной поверхности стоп, подсчет частоты сердечных сокращений (ЧСС) и пульса;

– измерение АД по Короткову в положении пациента лежа, сидя и стоя, сравнение АД между руками;

– аускультация точек проекций сонных артерий, брюшной аорты, подвздошных артерий;

– пальпация живота, парастернальных точек и межреберных промежутков.

• Обычно физикальное обследование при неосложненной стабильной ИБС имеет малую специфичность. Иногда в процессе его проведения можно выявить некоторые факторы риска, например избыточную массу тела, сахарный диабет (признаки – расчесы, сухость и дряблость кожи, снижение кожной чувствительности). Очень важны признаки атеросклероза клапанов сердца, аорты, магистральных и периферических артерий: шум над проекциями сердца, брюшной аорты, сонных, почечных и бедренных артерий, наличие клиники перемежающейся хромоты, похолодание стоп, ослабление пульсации артерий и атрофия мышц нижних конечностей. Существенный фактор риска ИБС, выявляемый при физикальном обследовании, – повышение АД (артериальная гипертензия наряду с сахарным диабетом, дислипидемией и ожирением относится к факторам, повышающим предтестовую вероятность ИБС). Кроме того, следует обращать внимание на внешние симптомы анемии. У больных с семейными формами гиперхолестеринемии при осмотре можно обнаружить ксантомы на кистях, локтях, ягодицах, коленях и сухожилиях, а также ксантелазмы на веках. Физикальное обследование может оказаться более информативным, если присутствуют признаки осложнений ИБС, в первую очередь хронической сердечной недостаточности (ХСН): одышка, застойные хрипы в легких, кардиомегалия, аритмия, набухание шейных вен, гепатомегалия, отеки ног и прочие. Выявление симптомов ХСН при физикальном обследовании больного

с ИБС обычно заставляет предполагать постинфарктный кардиосклероз и очень высокий риск сердечно-сосудистых осложнений (ССО), и диктует необходимость безотлагательного комплексного лечения, в том числе реваскуляризации миокарда.

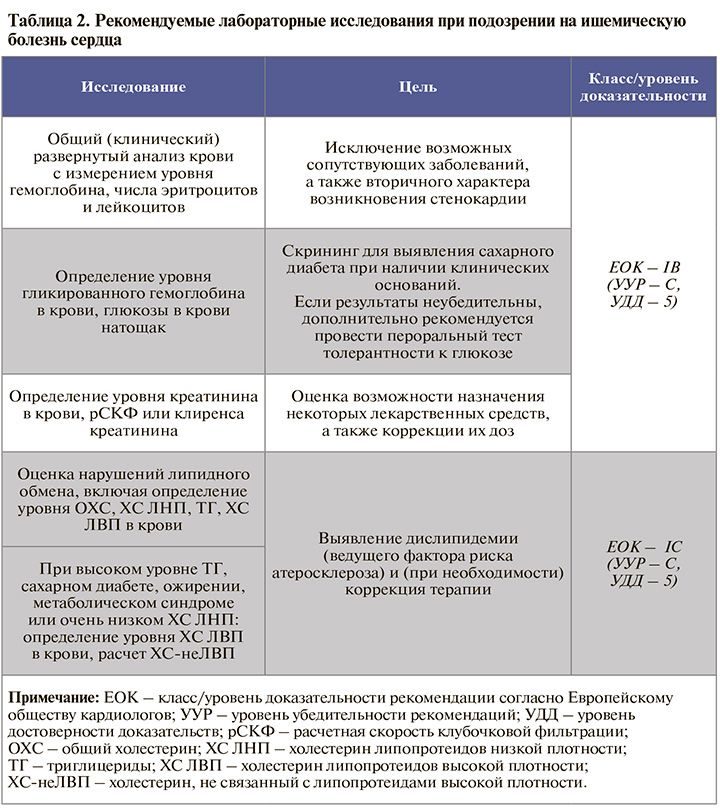

4.

• Основной круг лабораторных исследований, рекомендуемых пациентам с подозрением на ИБС при первичном обращении к врачу, представлен в таблице 2.

Отметим, что лишь немногие из них обладают самостоятельной прогностической ценностью при стабильной ИБС. Самым важным параметром в этом плане является липидный спектр крови: так, при очень высоком содержании холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛНП) в крови ИБС развивается даже у молодых людей; низкая концентрация холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛВП) – неблагоприятный прогностический фактор; высокий уровень триглицеридов (ТГ) – значимый предиктор ССО. Остальные анализы позволяют выявить коморбидные заболевания и синдромы, которые ухудшают прогноз ИБС и требуют учета при подборе лекарственной терапии и возможном направлении больного на оперативное лечение.

• В зависимости от сопутствующих жалоб, анамнеза пациента и принимаемых им лекарств набор лабораторных исследований может также включать:

– при клинических проявлениях патологии щитовидной железы – исследование тиреотропного гормона, тироксина, свободного тироксина, трийодтиронина и свободного трийодтиронина в крови для выявления заболеваний щитовидной железы, способных негативно влиять на состояние сердечно-сосудистой системы: класс/уровень доказательности рекомендации согласно Европейскому обществу кардиологов (EOK) – IC; уровень убедительности рекомендаций (УУР) – C, уровень достоверности доказательств (УДД) – 5;

– при подозрении на сердечную недостаточность – исследование уровня N-терминального фрагмента мозгового натрийуретического пропептида в крови для исключения этого заболевания и оценки прогноза: ЕОК – IIaC; УУР – С, УДД – 5;

– при клинической нестабильности состояния или подозрении на острый коронарный синдром – повторное исследование уровня тропонинов I, T в крови высокоили сверхвысокочувствительным методом для исключения некроза миокарда: ЕОК – IА; УУР – С, УДД – 5;

– при фибрилляции предсердий – определение клиренса креатинина по формуле Кокрофта – Голта на основании исследования уровня креатинина в крови и с учетом необходимости назначения антикоагулянтов: ЕОК – I C; УУР – С, УДД – 5;

– у всех пациентов, принимающих статины, – определение аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы 1 раз в 6 мес.: ЕОК – I C; УУР – С, УДД – 5;

– у пациентов с жалобами на симптомы миопатии на фоне приема статинов – определение активности креатинкиназы в крови для исключения негативных побочных эффектов статинов и при необходимости коррекции терапии: ЕОК – I C; УУР – С, УДД – 5.

• При повторных лабораторных исследованиях у всех пациентов с диагнозом стабильной ИБС рекомендуется проводить ежегодный контроль общего (клинического) развернутого анализа крови, биохимического общетерапевтического анализа крови, биохимического анализа крови по оценке нарушений липидного обмена, исследование уровня креатинина в крови и глюкозы в крови натощак с целью своевременной коррекции терапии (при необходимости): ЕОК – IC; УУР – С, УДД – 5.

5.

• Регистрация 12-канальной ЭКГ в покое и расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ-данных рекомендованы всем пациентам с подозрением на ИБС для выявления признаков ишемии в покое (в том числе безболевой ишемии миокарда), а также возможного наличия зубца Q, сопутствующих нарушений ритма и проводимости сердца: ЕОК – IС (УУР – С, УДД – 4). При неосложненной стабильной ИБС специфические ЭКГ-признаки ишемии миокарда вне нагрузки обычно отсутствуют. Единственным достаточно специфичным признаком ИБС на ЭКГ покоя служит зубец Q после перенесенного острого инфаркта миокарда (признак, повышающий предтестовую вероятность ИБС). Изолированные изменения зубца Т мало специ-фичны и требуют сопоставления с клиникой заболевания и данными других исследований.

• Регистрация 12-канальной ЭКГ во время или сразу после приступа боли в грудной клетке с расшифровкой, описанием и интерпретацией ЭКГ-данных для выявления признаков ишемии рекомендованы всем пациентам с подозрением на ИБС: ЕОК – IС (УУР – С, УДД – 5). Регистрация ЭКГ во время болевого приступа в грудной клетке имеет большее значение, чем ЭКГ покоя. Если во время боли изменения на ЭКГ отсутствуют, вероятность ИБС у таких больных снижается, хотя заболевание не исключается полностью. Появление изменений на ЭКГ во время болевого приступа или сразу после него существенно повышает вероятность ИБС.

• Специфическим ЭКГ-признаком ишемии служит горизонтальная или косонисходящая депрессия сегмента ST глубиной не менее 0,1 мВ продолжительностью не менее 0,06–0,08 с от точки J в одном и более ЭКГ-отведении. Специфическим признаком вазоспазма выступает транзиторный подъем сегмента ST не менее 0,1 мВ в двух и более отведениях. Ишемические изменения на ЭКГ сразу в нескольких отведениях являются неблагоприятным прогностическим признаком. Чувствительность метода снижается у больных с исходно измененной ЭКГ вследствие рубцовых изменений, внутрижелудочковых блокад, гипертрофии левого желудочка (ЛЖ). Изменения сегмента ST не должны расцениваться как признак ишемии у пациентов с пароксизмом суправентрикулярной тахикардии.

6.

• Трансторакальная эхокардиография (ЭхоКГ) в состоянии покоя с использованием допплеровских режимов рекомендована всем пациентам с подозрением на ИБС для:

1) исключения других причин боли в грудной клетке; 2) выявления нарушений локальной сократимости ЛЖ; 3) измерения фракции выброса (ФВ) ЛЖ; 4) оценки диастолической функции ЛЖ; 5) выявления патологии клапанного аппарата сердца: ЕОК – IВ (УУР – С, УДД – 4).

• ЭхоКГ в покое предоставляет важную информацию об анатомии и функции сердца.

Основная цель этого исследования – оценка систолической и диастолической функции ЛЖ, обнаружение нарушений локальной сократимости, а также исключение иных причин боли в грудной клетке, в частности, клапанного поражения, перикардита, миокардита, аневризмы восходящей аорты, гипертрофической кардиомиопатии и др. Важно помнить, что обнаружение других заболеваний не обязательно исключает ИБС. У пациентов с подозрением на ИБС ФВ ЛЖ часто нормальная. Нарушения локальной сократимости стенок ЛЖ, выявленные при визуальной оценке или с помощью технологий оценки деформации, повышают вероятность обнаружения ИБС у пациентов с нормальной функцией ЛЖ. Сниженная ФВ ЛЖ также повышает вероятность обнаружения ИБС.

• Типичными ЭхоКГ-признаками перенесенного острого инфаркта выступают нарушения локальной сократимости на территории кровоснабжения соответствующей артерии. Ранним признаком ИБС или микрососудистой дисфункции может быть нарушенная диастолическая функция ЛЖ (признак, повышающий предтестовую вероятность ИБС).

7.

• У пациентов с подозрением на ИБС рекомендуется рассмотреть возможность нагрузочного ЭКГ-теста, выполняемого на фоне отмены антиишемической терапии (при наличии возможности), для выявления факторов, изменяющих предтестовую вероятность (ПТВ) ИБС: EOK – IIb B (УУР – С, УДД – 5). Отрицательный нагрузочный тест – признак, снижающий вероятность ИБС. При положительном или сомнительном нагрузочном тесте (появлении стенокардии, ЭКГ-признаков ишемии миокарда, низкой толерантности к физической нагрузке) вероятность ИБС повышается.

• У пациентов с подозрением на ИБС рекомендуется рассмотреть возможность оценки коронарного кальция с помощью компьютерной томографии сердца с расчетом индекса Агатсона (при наличии возможности) для выявления факторов, изменяющих ПТВ заболевания: EOK – IIb B (УУР – С, УДД – 4). Оценка коронарного кальциноза целесообразна как метод понижения вероятности ИБС при значении коронарного кальция, равного 0, и метод, повышающий вероятность ИБС, при обнаружении коронарного кальция. Отрицательный результат исследования коронарного кальция окончательно не исключает наличия коронарного атеросклероза и/или бляшек, не содержащих в своем составе кальцинатов (мягкотканных бляшек).

8.

• Оценка ПТВ ИБС рекомендована всем пациентам с подозрением на ИБС при первичном обращении к врачу для определения вероятности наличия заболевания: EOK – IB (УУР – С, УДД – 5). Принципы определения этого показателя в зависимости от характера боли в грудной клетке, возраста и пола пациента отражены в таблице 3. На основании полученного значения ПТВ ИБС и данных первичного обследования (анамнеза, физикального и лабораторного исследования, ЭКГ в покое, ЭхоКГ в покое и проведенных по показаниям и при возможности рентгенографии грудной клетки, холтеровского мониторирования ЭКГ, оценки коронарного кальциноза и нагрузочной ЭКГ, модифицирующих ПТВ ИБС) принимается решение о необходимости выполнения дополнительных специфических неинвазивных и инвазивных тестов, имеющих высокую чувствительность при диагностике ИБС.

• Факторами, повышающими ПТВ ИБС, рекомендуется считать (EOK – IС; УУР – А, УДД – 2):

– факторы риска ССЗ (семейный анамнез ССЗ, дислипидемия, сахарный диабет, АГ, курение, ожирение);

– наличие зубца Q или изменения сегмента ST-T на ЭКГ;

– дисфункцию ЛЖ;

– изменения при нагрузочной ЭКГ;

– кальциноз коронарных артерий.

• Факторами, снижающими ПТВ ИБС, рекомендуется считать отрицательные результаты нагрузочной ЭКГ и отсутствие коронарного кальция (индекс Агатстона = 0) при компьютерной томографии сердца (EOK – IС; УУР – В, УДД – 2).

• Клинические факторы, изменяющие ПТВ ИБС, не являются самостоятельными специфическими признаками ИБС, но повышают или понижают вероятность заболевания и риск развития ССО.

9.

Пациентам с очень низкой ПТВ ИБС (< 5%) при отсутствии факторов, повышающих этот показатель, или наличии факторов, его снижающих, рекомендуется ограничиться проведенной оценкой ПТВ ИБС и первичным обследованием, позволяющими убедительно отвергнуть диагноз ИБС: EOK – IС (УУР – В, УДД – 2). Подавляющее большинство больных этой категории в популяционных исследованиях не имеет стенозов коронарных артерий > 50% и сниженного фракционного или моментального резерва кровотока (ФРК ≤0,80, МРК ≤0,89) при последующем инвазивном обследовании. Поэтому оценки ПТВ ИБС и первичных симптомов достаточно, чтобы убедительно отвергнуть ИБС. Дополнительное использование неинвазивных визуализирующих методов не повышает диагностическую точность в этой группе, но существенно увеличивает стоимость и длительность диагностики.

10.

• Пациентам с умеренной ПТВ ИБС (> 15%) рекомендуется проведение дополнительных специфических неинвазивных визуализирующих тестов для подтверждения или исключения диагноза ИБС: EOK – IС (УУР – В, УДД – 2).

• Пациентам с низкой ПТВ ИБС (5–15%) и наличием типичных симптомов и/или факторов, повышающих этот показатель, также рекомендуется проведение дополнительных специфических неинвазивных визуализирующих тестов для подтверждения или исключения диагноза ИБС: EOK – IС (УУР – В, УДД – 2). При ПТВ 5–15% большинство больных в популяционных исследованиях не имеют стенозов коронарных артерий > 50% и сниженного фракционного или моментального резерва кровотока (ФРК ≤0,80, МРК ≤0,89) при последующем инвазивном обследовании. Однако проведение дополнительных неинвазивных визуализирующих методов диагностики у пациентов с факторами риска ССЗ и/или изменениями на ЭКГ покоя или нагрузки способны повысить точность диагностики гемодинамически значимых коронарных стенозов.

• Пациентам с очень низкой ПТВ ИБС (< 5%) и факторами высокого риска ССО также рекомендуется проведение дополнительных специфических неинвазивных визуализирующих диагностических тестов для подтверждения или исключения диагноза ИБС: EOK – IС (УУР – В, УДД – 2).

• Отметим в завершение, что оценка ПТВ ИБС, первичное обследование пациентов с подозрением на ИБС и решение о необходимости проведения дополнительных специфических методов диагностики должны производиться на уровне первичного звена здравоохранения. Хотя первичное обследование не является специфичным при диагностике стабильной ИБС, оно позволяет выявить факторы, повышающие ПТВ ИБС, и в ряде случаев обнаружить достаточно характерные для заболевания признаки, например рубцовые изменения на ЭКГ или нарушения локальной сократимости при ЭхоКГ.

Лечение

1.

Информирование и обучение пациента – необходимый компонент лечения ИБС, поскольку правильно информированный и обученный больной более тщательно выполняет врачебные рекомендации и может самостоятельно принимать важные решения в зависимости от симптомов заболевания. Следует обсудить с пациентом перспективы как медикаментозного, так и хирургического лечения выявленной у него формы ИБС, а также оговорить необходимость и периодичность дальнейших инструментальных и лабораторных исследований. Рекомендуется рассказать больному о самых типичных симптомах нестабильной стенокардии, острого инфаркта миокарда и подчеркнуть важность своевременного обращения за помощью при их появлении, дать конкретные советы по здоровому образу жизни и важности правильного лечения сопутствующих заболеваний.

2.

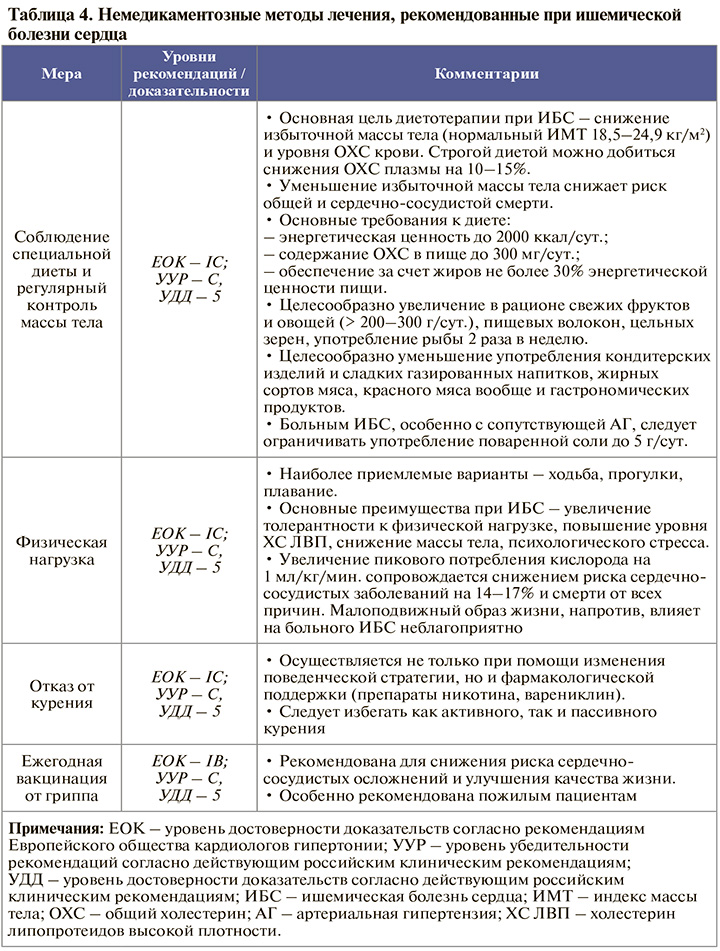

Всем пациентам со стабильной ИБС рекомендуется соблюдение специальной диеты и регулярный контроль массы тела: EOK – IC (УРР – C, УДД – 5). Принципы рационального питания и физических нагрузок при ИБС, а также другие аспекты нелекарственного лечения заболевания отражены в таблице 4.

3.

• Повышенное АД – важнейший фактор риска развития атеросклероза и осложнений ИБС. Поэтому при сопутствующей артериальной гипертензии (АГ) рекомендуется включать в состав медикаментозной терапии антигипертензивные средства для достижения целевого уровня АД < 140/90 мм рт. ст. (первичная цель), при условии хорошей переносимости и в возрасте до 65 – до < 130/80 мм рт. ст. (вторичная цель), но не менее 120 и 70 мм рт. ст., а в возрасте ≥ 65 лет – до 130–139/80 мм рт. ст. при хорошей переносимости: EOK – IВ (УУР – B, УДД – 1).

• Нарушение углеводного обмена и сахарный диабет (СД) увеличивают риск ССО у мужчин в 3 раза, а у женщин в 5 раз по сравнению с лицами без СД. В связи с этим у больных стабильной ИБС при сопутствующем СД рекомендуется достижение целевых уровней гликемии (гликированного гемоглобина) с помощью диеты и гипогликемических средств. Важно при этом избегать эпизодов гипогликемии, которые ухудшают прогноз у пациентов с ИБС. При необходимости рекомендуется направлять пациента к врачу-эндокринологу для коррекции диеты и/или медикаментозного лечения: EOK – IС (УУР – C, УДД – 5).

• Имеются данные, свидетельствующие о благоприятном влиянии сахароснижающих средств из группы ингибиторов натрийзависимого котранспортера глюкозы 2-го типа (дапаглифлозина и эмпаглифлозина) на течение и прогноз ИБС, в том числе у лиц, перенесших инфаркт миокарда, а также страдающих ХСН с низкой ФВ ЛЖ и/или ХБП (скорость клубочковой фильтрации > 45 мл/мин./1,73 м2).

У пациентов с сочетанием ИБС и СД 2-го типа терапия другим классом сахароснижающих средств – аналогами глюкагоноподобного пептида-1 – сопровождается снижением риска кардиоваскулярных осложнений.

• При выявлении избыточной массы тела рекомендуется ее снижение с помощью дозированных физических нагрузок и низкокалорийной диеты. При необходимости рекомендуется направить пациента к врачу-диетологу для коррекции диеты и/или подбора медикаментозного лечения ожирения: EOK – IС (УУР – C, УДД – 5).

4.

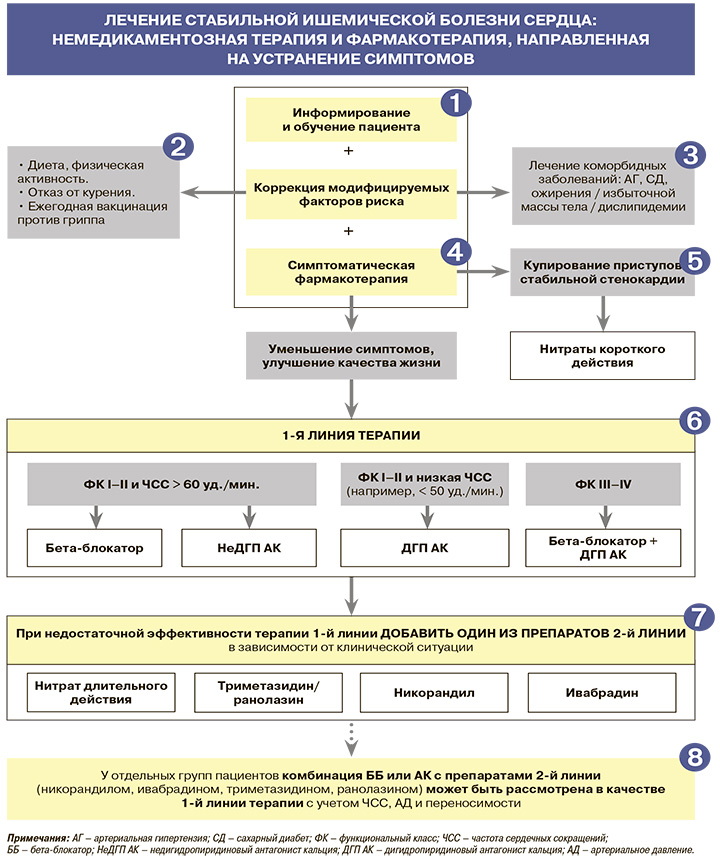

Пациентам со стабильной ИБС рекомендуется назначить как минимум один препарат для устранения стенокардии/ишемии миокарда и улучшения качества жизни: EOK – IС (УУР – C, УДД – 5). У всех пациентов с ИБС целесообразно оценивать эффективность назначенного лечения в ближайшее время (через 3–5 дней) и через 2–4 нед. после начала терапии для проведения в случае необходимости ее дальнейшей коррекции. Критериями такой оценки служат частота приступов стенокардии в неделю, потребность в приеме коротко действующих нитратов, расстояние, которое пациент проходит до появления приступов стенокардии, или его возможности подъема по лестнице. Для этого целесообразно рекомендовать пациентам ведение дневников самочувствия. В ряде случаев оправдано выполнение нагрузочного теста для определения динамики толерантности к физической нагрузке.

5.

• Для устранения непосредственно приступа стабильной стенокардии (обезболивания) рекомендуется назначить органические нитраты короткого действия (нитроглицерин, изосорбида динитрат): EOK – IB (УУР – С, УДД – 5).

• Действие спрея нитроглицерина при приступе стенокардии наступает быстрее, чем у сублингвальных таблеток/капсул. Нитроглицерин в пероральных формах или спрее, а также изосорбида динитрат в виде спрея можно использовать профилактически, перед физической активностью, которая обычно вызывает приступ стенокардии. Изосорбида динитрат можно использовать и в таблетках под язык, но их действие начинается позже, чем при аппликации спрея. Эффект нитроглицерина длится 15–20 мин., изосорбида динитрата – около 1 ч. При пароксизме загрудинной боли больной должен сесть (чтобы избежать синкопе), поместить таблетку препарата под язык или брызнуть спреем под язык, не проглатывая. Если боль не прошла, применение нитрата короткого действия можно повторить через 5 мин., затем еще через 5 мин. Если приступ не купируется в течение 15–20 мин., в том числе после повторного приема нитроглицерина или изосорбида динитрата, то возникает угроза развития инфаркта миокарда.

6.

• При стабильной стенокардии I–II функционального класса и ЧСС > 60 уд./мин. рекомендуется назначить в качестве препарата 1-й линии бета-блокатор (ББ) или недигидропиридиновый антагонист кальция (верапамил либо дилтиазем) для снижения ЧСС до 55–60 уд./мин.: EOK – IА (УУР – А, УДД – 5).

• При стабильной стенокардии III–IV функционального класса рекомендуется сразу назначить комбинацию ББ с дигидропиридиновым антагонистом кальция (АК) для достижения I функционального класса заболевания: EOK – IС (УУР – C, УДД – 5).

• ББ снижают ЧСС, сократительную способность и атриовентрикулярную проводимость, тем самым уменьшая потребность миокарда в кислороде и время до начала стенокардии при физической нагрузке. Удлиняя диастолический период, препараты этой группы могут увеличивать время перфузии зоны ишемии.

• ББ не только устраняют симптомы заболевания (стенокардию), оказывают антиишемическое действие и повышают качество жизни больного, но и способны улучшить прогноз после перенесенного инфаркта миокарда (в течение первого года), а также у больных с низкой ФВ ЛЖ и ХСН. Препараты этой группы различаются по нескольким клиническим признакам, включая кардиоселективность (β1-селективность) и симпатомиметическую активность, но их клиническая эффективность, по-видимому, эквивалентна. Чаще всего в клинической практике применяются кардиоселективные ББ: небиволол, метопролол, бисопролол, бетаксолол. Из неселективных средств этого класса обычно используется карведилол. Для лечения стенокардии ББ назначают в минимальной дозе, которую при необходимости постепенно повышают до полного устранения приступов стенокардии или достижения максимально допустимой дозы. Следует отметить, что при приеме ББ наибольшее снижение потребности миокарда в кислороде и прирост коронарного кровотока достигаются при ЧСС 55–60 уд./мин.

• Прием ББ с вазодилатирующими свойствами (небиволол) рекомендован в том числе в рамках комплексного лечения микрососудистой стенокардии без признаков вазоспазма (в сочетании с АК, ингибиторами АПФ, статинами и немедикаментозными мерами). Особенность болевого синдрома в грудной клетке при микрососудистой стенокардии состоит в том, что по качественным признакам и локализации он соответствует стенокардии, но возникает лишь спустя некоторое время после физической нагрузки, а также при эмоциональном напряжении, может появляться в покое и плохо купируется органическими нитратами.

• АК по антиангинальной эффективности сопоставимы с ББ. Наилучшие результаты в профилактике ишемии АК демонстрируют у больных с вазоспастической стенокардией (препараты выбора наряду с нитратами длительного действия). Особенностью боли в грудной клетке при вазоспастической стенокардии является то, что болевой приступ, как правило, очень сильный, локализуется в «типичном» месте – в области грудины. Нередко такие приступы случаются ночью и рано утром, а также при воздействии холода на открытые участки тела.

• АК в рамках симптоматического лечения стабильной ИБС назначают также в случаях, когда ББ противопоказаны или не переносятся. Препараты этого класса обладают рядом преимуществ перед другими антиангинальными и антиишемическими средствами и могут применяться у более широкого круга больных с сопутствующими заболеваниями, чем ББ. АК рекомендуется назначать при сочетании стабильной стенокардии с АГ. Дигидропиридиновые АК (амлодипин, нифедипин пролонгированного действия, фелодипин и др.) обладают большей сосудистой селективностью. Недигидропиридиновые АК (дилтиазем и верапамил) снижают ЧСС и инотропную функцию миокарда, что способствует как реализации их антиангинальных свойств, так и развитию побочных эффектов.

• Комбинация ББ с недигидропиридиновыми АК (верапамилом, дилтиаземом) нежелательна из-за риска суммирования нежелательных эффектов, особенно влияния на проводимость сердца, и противопоказана при снижении ФВ ЛЖ < 60%, нарушении проводимости или функции синусового узла. Вместе с тем такая комбинация в малых дозах может назначаться в редких ситуациях, например, у пациентов с ЧСС > 80 уд./мин. в случае неэффективности комбинации ББ и ивабрадина (табл. 5), если есть возможность контроля ЭКГ, ЧСС, АД, плюс у больного имеется сохранная ФВ ЛЖ, отсутствуют нарушения проводимости и заболевания синусового узла.

• Одновременное назначение дигидропиридиновых и недигидропиридиновых АК приводит к суммированию побочных эффектов и с антиангинальной целью рутинно не применяется.

7.

• При недостаточной эффективности препаратов 1-й линии у пациентов со стабильной стенокардией рекомендуется добавить к лечению один из препаратов 2-й линии – нитрат длительного действия, ивабрадин, триметазидин/ранолазин, никорандил; выбор лекарственного средства 2-й линии производится в зависимости от АД, ЧСС (см. табл. 5), переносимости назначенной терапии и достижения I функционального класса заболевания: EOK – IIaB (УУР – C, УДД – 5).

• Нитраты длительного действия должны быть рассмотрены как препараты 2-й линии терапии, когда начальная терапия ББ или недигидропиридиновыми АК противопоказана, плохо переносится или недостаточна для контроля симптомов стенокардии: EOK – IIaB (УУР – А, УДД – 2). При назначении препаратов этого класса для снижения толерантности к ним должен быть рассмотрен ежедневный интервал без нитратов 10–14 ч: EOK – IIaB (УУР – А, УДД – 2).

• При низкой ЧСС (например < 50 уд/мин.) и неэффективности стартовой терапии дигидропиридиновым АК (либо при противопоказаниях или непереносимости этой группы препаратов) нитраты длительного действия могут быть рассмотрены для применения в рамках монотерапии (см. табл. 5).

• Нитраты противопоказаны при гипертрофической кардиомиопатии с обструкцией выносящего тракта, тяжелом аортальном стенозе, при совместном назначении с ингибиторами фосфодиэстеразы 5-го типа.

• Ранолазин, или триметазидин, или ивабрадин, или никорандил должны быть рассмотрены в качестве препаратов 2-й линии терапии для снижения частоты приступов стенокардии и улучшения толерантности к физическим нагрузкам у пациентов, которые плохо переносят, имеют противопоказания или недостаточный контроль симптомов на фоне терапии ББ, АК и нитратами длительного действия: EOK – IIa (УУР – А, УДД – 3).

• У отдельных групп пациентов комбинация ББ или АК с препаратами второй линии (ранолазином, никорандилом, ивабрадином и триметазидином) может быть рассмотрена в качестве 1-й линии терапии с учетом ЧСС, АД и переносимости (см. табл. 5): EOK – IIbC (УУР – C, УДД – 5).

8.

• Ранолазин или триметазидин могут быть рассмотрены в качестве препаратов 1-й линии у пациентов с исходно низкой ЧСС и низким АД для снижения частоты приступов стенокардии и улучшения толерантности к физической нагрузке: EOK – IIbC (УУР – C, УДД – 5).

• В случае противопоказаний к назначению ББ или недигидропиридиновых АК пациентам со стабильной стенокардией рекомендуется назначить ивабрадин при ЧСС > 80 уд./мин. и синусовом ритме: EOK – IIaC (УУР – C, УДД – 5). При этом не рекомендуется одновременное назначение ивабрадина с недигидропиридиновыми АК: EOK – III (УУР – C, УДД – 5).

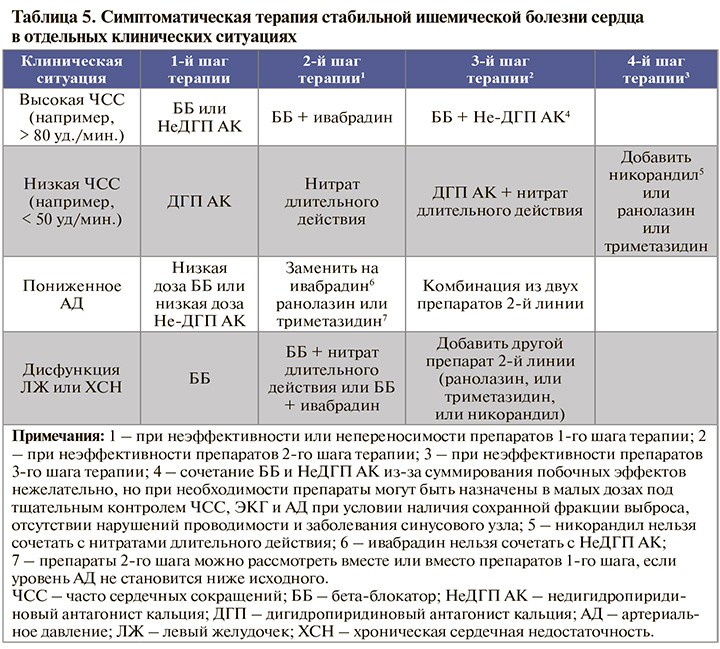

• Варианты пошаговой симптоматической терапии стабильной ИБС в отдельных клинических ситуациях в зависимости от ЧСС, АД и ФВ ЛЖ суммированы в таблице 5.

9.

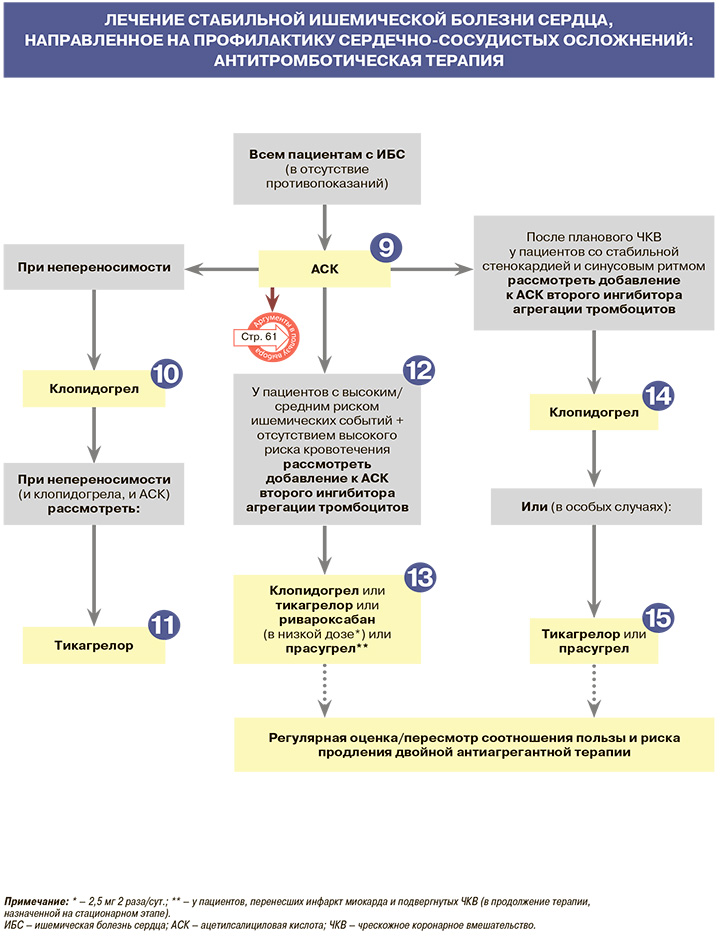

• Для профилактики ССО всем пациентам со стабильной ИБС в качестве ингибитора агрегации тромбоцитов рекомендуется назначение ацетилсалициловой кислоты (АСК) в дозе 75–100 мг/сут.: EOK – IA (УУР – А, УДД – 1). АСК остается самым распространенным и доступным антиагрегантом, и в отсутствие противопоказаний должна назначаться всем больным со стабильной ИБС.

• Согласно европейским рекомендациям, АСК должна назначаться пациентам, перенесшим инфаркт или реваскуляризацию миокарда. У пациентов без этих событий в анамнезе также можно рассмотреть прием АСК, но при условии подтверждения ИБС визуализирующими методами.

• Рассмотреть возможность назначения АСК в дозе 75–100 мг/сут. с целью профилактики ССО рекомендуется рассмотреть в том числе у больных, не имеющих клиники стенокардии, но имеющих поражение коронарных артерий по данным визуализирующих методов.

• При лечении пациентов с ожирением следует учитывать, что сниженная биодоступность кишечнорастворимых форм АСК и плохая абсорбция из среды с высоким рН тонкого кишечника может привести к неадекватному ингибированию тромбоцитов. У больных с индексом массы тела > 35 кг/м2 или весом > 120 кг предпочтительно использование простых (без кишечнорастворимой оболочки) лекарственных форм АСК.

10.

При непереносимости АСК в качестве альтернативного ингибитора агрегации тромбоцитов для профилактики ССО пациентам со стабильной ИБС рекомендуется назначить клопидогрел в дозе 75 мг/сут.: EOK – IB (УУР – А, УДД – 2). Преимущества клопидогрела 75 мг/сут. перед АСК (325 мг/сут.) в отношении снижения риска суммарной частоты инфаркта миокарда, инсульта и сердечно-сосудистых событий были показаны в основном у пациентов с периферическим атеросклерозом и перемежающейся хромотой. Нет данных о преимуществах других ингибиторов агрегации тромбоцитов (прасугрела и тикагрелора) перед АСК или клопидогрелом у больных стабильной ИБС.

11.

Применение тикагрелора можно рассмотреть в крайних случаях у пациентов, не переносящих ни АСК, ни клопидогрел.

12.

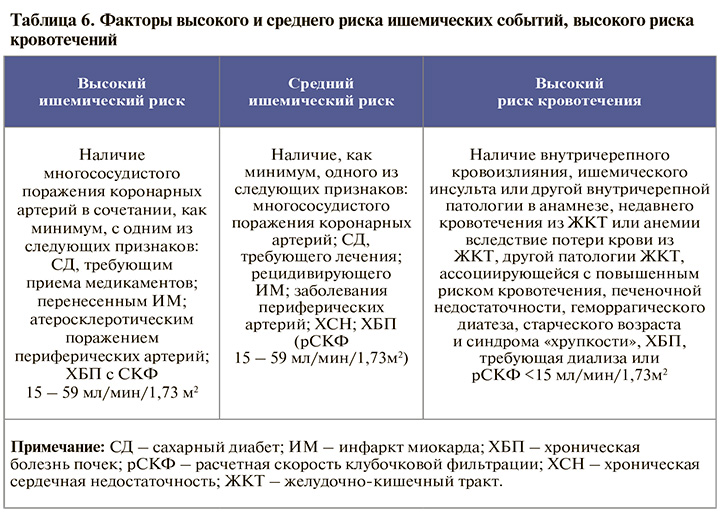

У пациентов со стабильной ИБС, имеющих высокий риск ишемических событий и не имеющих высокого риска кровотечения, рекомендуется рассмотреть возможность присоединения к АСК второго ингибитора агрегации тромбоцитов. При этом соотношение пользы и риска продления такой терапии должно регулярно пересматриваться: EOK – IIaA (УУР – А, УДД – 2). Аналогичная рекомендация применима и к пациентам со средним риском ишемических событий и без высокого риска кровотечения: EOK IIbA (УУР – В, УДД – 2. Факторы высокого и среднего риска ишемических событий, а также высокого риска кровотечений приведены в таблице 6.

13.

• У пациентов с высоким ишемическим риском и невысоким риском кровотечений рекомендуется рассмотреть назначение или продление сочетания АСК с тикагрелором в дозе 60 мг 2 раза/сут. для профилактики развития атеротромботических сердечнососудистых событий: EOK – IIaB (УУР – B, УДД – 2).

• У пациентов со стабильной ИБС, высоким риском тромботических осложнений и невысоким риском кровотечений рекомендуется рассмотреть возможность длительного использования АСК 75–100 мг/сут. в сочетании с ривароксабаном в дозе 2,5 мг 2 раза/сут. для профилактики развития атеротромботических сердечно-сосудистых событий: EOK – IIaB (УУР – A, УДД – 2). В исследовании COMPASS сочетание ривароксабана 2,5 мг 2 раза/сут. и АСК сравнивалось с монотерапией АСК, а также с монотерапией ривароксабаном в дозе 5 мг 2 раза/сут. у пациентов со стабильной ИБС или заболеванием периферических артерий. Применение «сосудистой» дозы ривароксабана сопровождалось снижением ишемических событий, в том числе сердечно-сосудистой смерти, при одновременном увеличении риска преимущественно не жизнеугрожающих кровотечений.

• У пациентов со стабильной ИБС, перенесших инфаркт миокарда и не имевших кровотечений в течение первого года, для профилактики ССО рекомендуется рассмотреть возможность продления двойной терапии АСК 75–100 мг/сут. + клопидогрел 75 мг/сут. на более длительный срок: EOK – IIaB (УУР – B, УДД – 2).

14.

• У пациентов со стабильной ИБС, перенесших инфаркт миокарда и подвергнутых чрескожному коронарному вмешательству (ЧКВ), для профилактики ССО рекомендуется рассмотреть возможность продления терапии АСК (75–100 мг/сут.) с прасугрелом в дозе 10 мг/сут. (5 мг/сут. при массе тела менее 60 кг или возрасте старше 75 лет) более 1 года: EOK – IIаB (УУР – B, УДД – 2).

Пациентам со стабильной стенокардией после планового ЧКВ рекомендуется продолжить прием АСК в дозе 75–100 мг/сут. для профилактики сердечно-сосудистых осложнений: EOK – IA (УУР – А, УДД – 2). При этом рекомендуется также добавить клопидогрел в поддерживающей дозе 75 мг/сут. (в случае приема поддерживающей дозы менее 5 дней рекомендуется добавление нагрузочной дозы препарата 600 мг) на 6 мес. после стентирования вне зависимости от типа установленного стента для коронарных артерий. В случае возникновения жизнеугрожающего кровотечения или его высокого риска продолжительность приема клопидогрела может быть уменьшена до 3 мес., а в случае очень высокого риска кровотечения – до 1 мес.: EOK – IA (УУР – С, УДД – 5).

15.

В особых случаях при плановом стентировании, сопровождающемся высоким риском осложнений (неоптимальное позиционирование стента для коронарных артерий, другие осложнения ЧКВ, повышающие риск тромбоза стента для коронарных артерий, ЧКВ на стволе левой коронарной артерии или множественное стентирование коронарных артерий, а также при непереносимости АСК), рекомендуется рассмотреть возможность использования в качестве антиагрегантов прасугрела или тикагрелора по крайней мере в период начальной терапии для профилактики сердечно-сосудистых осложнений. Баланс эффективности и безопасности применения прасугрела или тикагрелора по сравнению с клопидогрелом после ЧКВ у больных стабильной стенокардией и высоким ишемическим риском не исследован. Возможность использования этих препаратов изучалась лишь в единичных фармакодинамических исследованиях.

16.

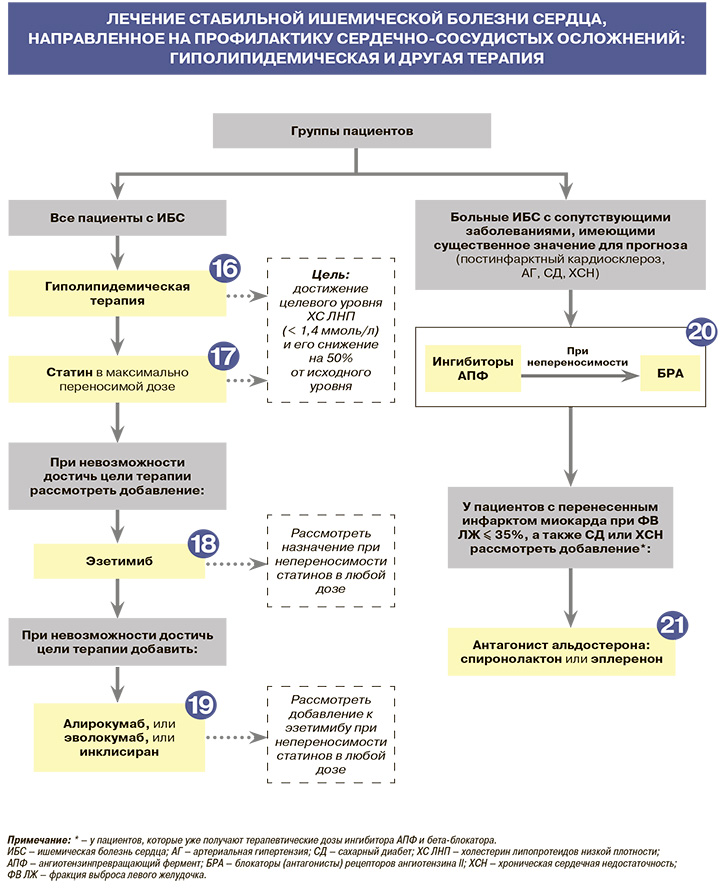

Все пациенты с хронической ИБС относятся к категории лиц очень высокого риска, поэтому для профилактики сердечно-сосудистых осложнений им всем рекомендуется коррекция дислипидемии с использованием мероприятий по здоровому образу жизни и оптимальной медикаментозной терапии: EOK – IA (УУР – C, УДД – 5).

17.

• Всем пациентам со стабильной ИБС рекомендуется назначать статины в дозах, необходимых для достижения целевого уровня ХС ЛНП < 1,4 ммоль/л и его снижения на 50% от исходного уровня: EOK – IA (УУР – В, УДД – 1).

• При всех формах ИБС терапию статинами нужно начинать сразу после установления диагноза независимо от уровней ОХС и ХС ЛНП (в отсутствие прямых противопоказаний). Доказано, что снижение уровней ОХС и ХС ЛНП в крови сопровождается уменьшением общей смертности в популяции и риска всех сердечно-сосудистых осложнений приблизительно на 20%. В случае отсутствия побочных эффектов липидоснижающая терапия при хронической ИБС проводится неопределенно долго.

18.

Пациентам, не достигшим целевого уровня ХС ЛНП на фоне максимально переносимых доз статинов, следует рассмотреть возможность комбинированной терапии, в том числе статина в сочетании с эзетимибом, предпочтительно в одной таблетке или капсуле (розувастатин + эзетимиб или аторвастатин + эзетимиб): EOK – IB (УУР – А, УДД – 2). Возможность инициального назначения статина и эзетимиба, предпочтительно в одной таблетке или капсуле (розувастатин + эзетимиб или аторвастатин + эзетимиб), рекомендуется рассмотреть в случае значительного повышения уровня ХС ЛНП (> 4,0 ммоль/л) у больных очень высокого риска: ЕОК – нет (УУР – А, УДД – 1). Прием эзетимиба также рекомендован пациентам с непереносимостью любой дозы статинов: ЕОК – IIаC (УУР – А, УДД – 2).

19.

• У пациентов с недостижением целевого уровня ХС ЛНП на фоне максимально переносимых доз статина в комбинации с эзетимибом рекомендовано добавить к терапии алирокумаб (ЕОК – IA), или эволокумаб (ЕОК – IA), или инклисиран (ЕОК – нет) с целью вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний: УУР – А, УДД – 1. Возможность инициального назначения статина в максимально переносимой дозе + эзетимиба + алирокумаба (ЕОК – IA) / эволокумаба (ЕОК – IA) / инклисирана (ЕОК – нет) рекомендуется рассмотреть в случае значительного повышения уровня ХС ЛНП > 5,0 ммоль/л у больных экстремального или очень высокого сердечно-сосудистого риска: УУР – А, УДД – 1. Добавление к терапии алирокумаба или эволокумаба, или инклисирана рекомендовано также пациентам с непереносимостью любой дозы статина, которые на фоне приема эзетимиба не достигли целевого уровня ХС ЛНП: ЕОК – IIbC (УУР – А, УДД – 2).

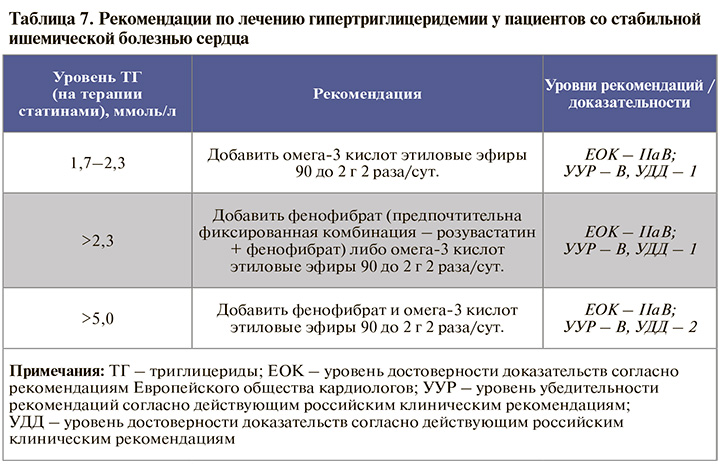

• Наряду с достижением целевого уровня ХС ЛНП (< 1,4 ммоль/л и его снижение на ≥ 50% от исходного уровня) всем пациентам с ИБС в рамках гиполипидемической терапии рекомендовано достижение целевого уровня ТГ < 1,7 ммоль/л: ЕОК – IIaC (УУР – B, УДД – 2). Принципы назначения лекарственных средств для лечения гипертриглицеридемии отражены в таблице 7.

• У пациентов со стабильной ИБС при сопутствующих заболеваниях, имеющих существенное значение для прогноза (постинфарктный кардиосклероз, АГ, СД, ХСН), с целью профилактики сердечно-сосудистых осложнений рекомендуется назначать ингибиторы АПФ или блокаторы (антагонисты) рецепторов ангиотензина II (БРА): EOK – IA (УУР – C, УДД – 5).

• Ингибиторы АПФ снижают общую смертность, риск развития инфаркта миокарда, инсульта и прогрессирования ХСН у пациентов, перенесших инфаркт, а также при сопутствующем СД. Назначение препаратов этого класса пациентам со стабильной ИБС особенно показано при сопутствующих АГ, ХСН с ФВ ЛЖ < 40%, ХБП с начальной и умеренной азотемией. Из препаратов этого класса при наличии ИБС назначают периндоприл и рамиприл.

• БРА применяют при непереносимости ингибиторов АПФ по тем же показаниям. Из препаратов этого класса при ИБС назначают лозартан, валсартан, кандесартан.

21.

Возможность назначения антагонистов альдостерона – спиронолактона (25 мг/сут.) или эплеренона – рекомендуется рассмотреть для профилактики сердечно-сосудистой смерти у пациентов, перенесших инфаркт миокарда, которые уже получают терапевтические дозы ингибитора АПФ и ББ, имеют ФВ ЛЖ ≤ 35%, а также СД или ХСН: EOK – IIbB (УУР – B, УДД – 2). Следует соблюдать осторожность при приеме этого класса лекарственных средств у пациентов с нарушением функции почек (расчетная скорость клубочковой фильтрации < 45 мл/мин./1,73 м2) и у больных с уровнем калия в сыворотке крови > 5,0 ммоль/л.