Диагностика

1.

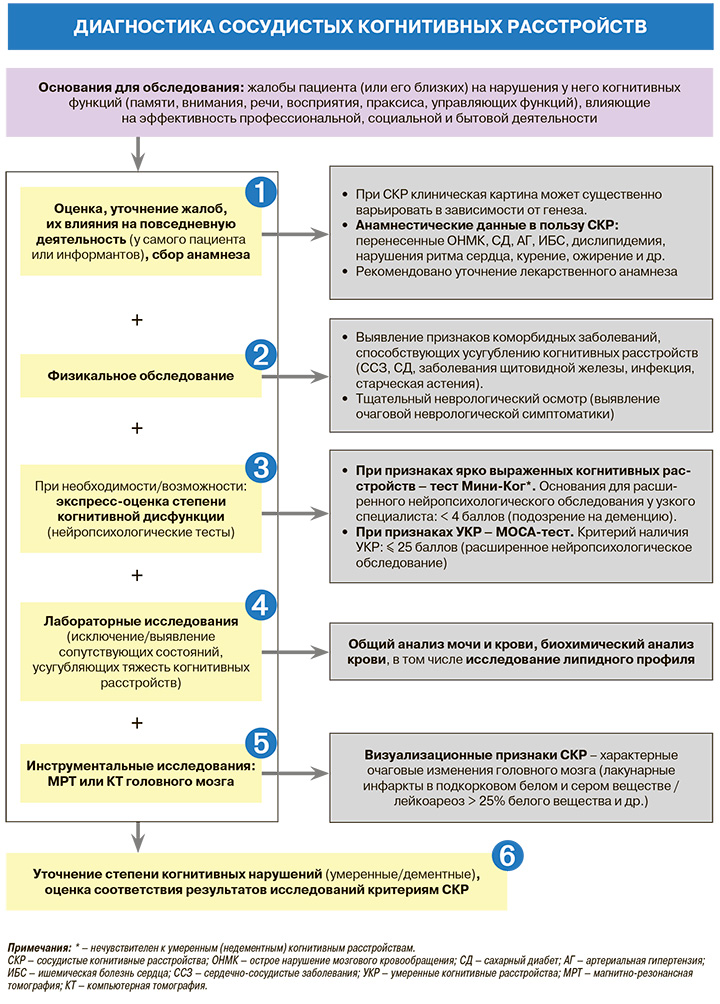

• Рекомендуется проводить сбор жалоб и анамнестических сведений не только у самих пациентов с когнитивными расстройствами, но и у информантов с целью объективизации получаемой информации: уровень убедительности рекомендаций в соответствии с российскими клиническими рекомендациями (УУР) – В, уровень достоверности доказательств в соответствии с российскими клиническими рекомендациями (УДД) – 1.

• При сосудистых когнитивных расстройствах (СКР) клиническая картина может существенно варьировать в зависимости от их генеза. Так, при подкорковом варианте СКР, который наиболее часто наблюдается при хроническом нарушении мозгового кровообращения, одними из наиболее характерных и ранних симптомов являются нарушения внимания и трудности поддержания интеллектуальной активности в течение необходимого времени. Пациенты затрудняются правильно организовать свою деятельность, часто оставляют начатое дело, быстро устают, не могут одновременно работать с несколькими источниками информации или быстро переходить от одной задачи к другой. Трудности могут возникать при анализе информации, выделении главного и второстепенного, определении сходств и различий между понятиями, построении алгоритма деятельности. При этом сами пациенты могут жаловаться на общую слабость и повышенную утомляемость, иногда «неясность и тяжесть в голове». В то же время корковые нарушения праксиса, гнозиса и речи для этого типа СКР не характерны.

• Помимо собственно когнитивных нарушений, клиническая картина на любой стадии СКР может быть представлена их сочетанием с некогнитивными (эмоционально-аффективными, поведенческими, психотическими, двигательными) расстройствами. Зачастую именно они становятся причиной дистресса как для самого пациента, так и окружающих его (осуществляющих за ним уход) лиц. Например, при том же подкорковом варианте СКР практически всегда наблюдаются двигательные расстройства, представленные в первую очередь нарушениями походки (на начальных этапах – некоторая замедленность и пошатывания, по мере прогрессирования состояния – ходьба с широко расставленными ногами, шаркающая, семенящая походка, неустойчивость при ходьбе, особенно при поворотах). Возможно раннее присоединение расстройств мочеиспускания (императивные позывы, недержание и др.) в отсутствие урологических заболеваний.

• Для постинсультных СКР характерны такие виды некогнитивных расстройств, как апатия, депрессия, тревога, нарушения сна. «Стратегические» инфаркты головного мозга могут сопровождаться апатико-абулическим синдромом, агрессией, депрессией, бредовыми проявлениями, в ряде случаев имитируя картину делирия.

• При опросе пациента с подозрением на СКР особое внимание уделяется динамике когнитивного снижения, которая опять же различается при разных типах СКР.

Так для постинсультных когнитивных нарушений, как правило, характерно острое начало, в большинстве случаев связанное по времени с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК), с последующим стационарным течением, хотя не исключена как положительная, так и отрицательная динамика. Для «подкорковых» СКР (в рамках «болезни малых сосудов» или дисциркуляторной энцефалопатии) типично флюктуирующее течение с эпизодами ухудшения или улучшения состояния или ступенеобразное ухудшение; при этом не исключается формирование плато различной продолжительности.

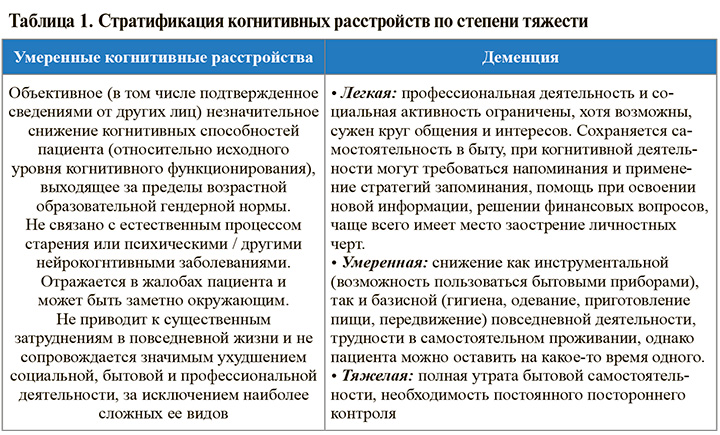

• У всех пациентов с когнитивными нарушениями рекомендуется уточнять их влияние на их повседневную (базовую и инструментальную) деятельность: УУР – А, УДД – 3. Сведения о функциональном статусе пациента позволяют оценить тяжесть когнитивных расстройств (деменция, недементные когнитивные нарушения), что имеет кардинальное значение для ведения пациента, а также для определения потребности в посторонней помощи и уходе. О деменции говорят в случае, когда у пациента возникает необходимость в помощи окружающих (табл. 1). Однако не всегда эта потребность является очевидной как для самого пациента, так и для окружающих, особенно при легкой деменции, что требует внимательного анализа как жалоб пациента и клинических данных, так и объективной информации, получаемой от информантов. Важно уточнять не только, какой объем повседневных дел пациент может выполнять без посторонней помощи, но и насколько он способен справляться с повседневными делами, изменилась ли на фоне появления признаков когнитивных расстройств его способность усваивать новое, например, может ли пациент освоить использование новых для него бытовых приборов.

Зачастую дифференциация тяжести когнитивных нарушений между умеренными когнитивными расстройствами (УКР) и деменцией легкой степени сопряжена с существенными затруднениями. При этом пациент с легкой деменцией, даже если он кажется сохранным, может иметь сложности с различными видами повседневной деятельности, связанными с активной умственной деятельностью. Например, могут отмечаться сложности в порядке приема лекарственных препаратов, используемых на постоянной основе, проблемы с заполнением платежных документов и планированием расходов и т.д.

• При сборе анамнеза пациентов с предполагаемыми СКР рекомендуется уделять особое внимание сопутствующим признакам цереброваскулярного заболевания, сосудистым факторам риска и информации, свидетельствующей о возможных эпизодах острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК), в том числе транзиторных ишемических атак: УУР – В, УДД – 2. К важнейшим факторам риска СКР, включая сосудистую деменцию, относятся сахарный диабет (СД), курение, артериальная гипертензия (АГ), фибрилляция предсердий, ожирение, гиподинамия, депрессия, высокий уровень холестерина, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, нарушения сердечного ритма, высокий уровень гомоцистеина. Соответствующая информация может быть получена как из медицинской документации, так и из беседы с пациентом и информантами.

• На возможные эпизоды ОНМК, даже при отсутствии диагностированных ранее инсультов, могут указывать, в частности, острое возникновение некогнитивных неврологических симптомов с возможным их последующим регрессом. Для постинсультных СКР характерно появление когнитивных нарушений не позднее 6 мес. от развития ОНМК.

• У всех пациентов с когнитивными расстройствами и при необходимости у информантов рекомендуется уточнять сопутствующую медикаментозную терапию с целью выявления препаратов, способных негативно влиять на когнитивные функции, а также полипрагмазии: УУР – В, УДД – 2. К лекарственным средствам, которые могут вызывать ухудшение когнитивных функций, относятся антихолинергические препараты, трициклические антидепрессанты, нейролептики, барбитураты, производные бензодиазепина, некоторые антигистаминные средства, некоторые бетаблокаторы, сердечные гликозиды и др.

• Полипрагмазия (прием ≥ 5 лекарств) даже без использования препаратов с негативным влиянием на когнитивную сферу сама по себе ассоциирована со значимым риском когнитивных расстройств. Учитывая возможные нарушения памяти и внимания, для должной оценки медикаментозного анамнеза пациента следует просить предоставить список принимаемых лекарств в письменном виде с указанием их доз, частоты и длительности приема.

• Критерии исключения сосудистого генеза когнитивных расстройств на основе анамнестических данных:

– раннее присоединение нарушений памяти и прогрессирующее нарастание дефекта со стороны памяти, а также таких когнитивных функций, как речь (транскортикальная сенсорная афазия), двигательные навыки (апраксия) и восприятие (агнозия), в отсутствие типичного сосудистого анамнеза;

– раннее возникновение выраженного синдрома паркинсонизма, типичного для деменции с тельцами Леви;

– анамнез, крайне характерный для какого-либо другого первично неврологического заболевания (рассеянный склероз, энцефалит, токсическая или метаболическая энцефалопатия и т.д.), достаточного для объяснения наблюдаемых когнитивных нарушений;

– большое депрессивное расстройство с наличием временной взаимосвязи между появлением когнитивного дефекта и вероятного развития депрессии.

2.

• Всем пациентам с когнитивными расстройствами рекомендуется полное физикальное обследование для исключения соматической патологии, потенциально способствующей усугублению состояния пациента или даже развитию когнитивных нарушений: УУР – С, УДД – 4. Оценку коморбидных заболеваний необходимо проводить как при первичной постановке диагноза, так и развитии эпизодов ухудшения когнитивных нарушений или появлении симптомов некогнитивных нервно-психических расстройств. Особенно часто коморбидные заболевания встречаются у лиц пожилого и старческого возраста; они могут быть причиной быстрого ухудшения когнитивного и функционального статуса пациента. В случае когнитивных расстройств частыми сопутствующими или провоцирующими патологиями и медицинскими состояниями выступают сердечно-сосудистые заболевания, СД, недержание мочи, нарушение функции щитовидной железы, инфекции, падения, нарушения питания, полипрагмазия с присоединением нежелательных эффектов и межлекарственных взаимодействий. Важный фактор риска КР в целом и деменции в частности – старческая астения, вследствие чего требуются ее прицельное выявление и оценка степени тяжести.

• Всем пациентам с КР рекомендуется тщательный неврологический осмотр с целью уточнения нозологической принадлежности таких расстройств: УУР – С, УДД – 4.

У пациентов с предполагаемым сопутствующим цереброваскулярным заболеванием необходимо детальное исследование неврологического статуса, позволяющее выявить очаговую неврологическую симптоматику. При этом должное внимание нужно уделить пальпации и аускультации магистральных артерий головы. У пациентов с СКР чаще выявляется полиморфная сопутствующая неврологическая симптоматика.

• Большое значение при осмотре пациентов с когнитивными расстройствами имеют правильная оценка тонуса мышц, признаков пирамидных и экстрапирамидных нарушений, ходьбы и поддержания равновесия, тазовой дисфункции. Как уже говорилось в п. 1, при СКР практически всегда отмечаются двигательные нарушения, возможны ранние расстройства мочеиспускания, не связанные с урологическими патологиями. Одним из механизмов нарушения походки при хронической ишемии мозга являются экстрапирамидные нарушения («сосудистый паркинсонизм») в виде гипокинезии (снижения двигательной активности, малоподвижности, замедленности движений), которая иногда сопровождается повышением мышечного тонуса. Гипокинезия может проявляться также гипомимией, бедностью жестикуляции. Экстрапирамидные расстройства при хронической сосудистой мозговой недостаточности носят чаще симметричный характер.

3.

• Рекомендуется выполнять скрининг когнитивного статуса у пациентов с жалобами на забывчивость, рассеянность, трудности при подборе слов (или при наличии жалоб со стороны родственников/ухаживающих на снижение памяти и ограничения функционирования пациента): УУР – С, УДД – 2.

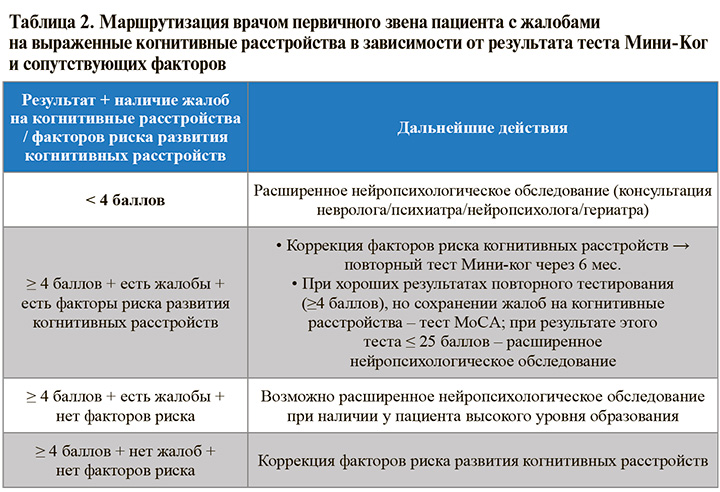

• В рутинной практике врачей первичного звена, в частности терапевтов, при наличии у пациента признаков выраженных когнитивных расстройств возможно использование шкалы Мини-Ког как одной из самых удобных и малозатратных по времени. Она помогает в предварительной (беглой) оценке наличия несомненных и явных когнитивных нарушений. В этой ситуации шкала Мини-Ког способна помочь врачам первичного звена в маршрутизации пациентов (табл. 2). Вместе с тем следует учитывать, что эта шкала нечувствительна к УКР.

• При необходимости скрининга у пациентов без выраженного когнитивного снижения при отсутствии значимых изменений функционального статуса возможно использовать другие инструменты, например предназначенный для оценки УКР MoCA-тест, время проведения которого составляет примерно 10 мин. Результаты теста ≥ 26 баллов считаются нормальными, ≤ 25 свидетельствует о когнитивных нарушениях.

4.

• Всем пациентам с когнитивными расстройствами для исключения сопутствующих состояний, усугубляющих тяжесть когнитивных нарушений, рекомендуется выполнение общих анализов мочи и крови, общетерапевтического биохимического анализа крови (с оценкой глюкозы, общего белка, общего билирубина, аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрасферазы, креатинина, мочевины, уровней натрия, калия): УУР – В, УДД – 2. Рутинные анализы мочи и крови позволяют исключить ряд состояний, которые могут быть как самостоятельной причиной когнитивных нарушений, так и способствовать их усилению. Среди таких состояний анемия, гемобластозы, инфекционные заболевания, почечная и печеночная недостаточность, электролитные нарушения, в том числе связанные с приемом лекарственных средств, в частности гипонатриемия.

• У всех пациентов с когнитивными расстройствами рекомендуется исследование гликированного гемоглобина (Hb1Ac) для выявления ранних форм нарушения сахарного обмена: УУР – С, УДД – 4. СД относится к хорошо известным факторам риска развития и прогрессирования СКР. Консенсусное мнение ведущих экспертов сводится к необходимости оценки уровня глюкозы крови натощак у всех пациентов с когнитивными нарушениями. При этом все больше данных когортных исследований свидетельствуют о целесообразности диагностики нарушений углеводного обмена на более ранних стадиях, когда уровень глюкозы натощак может еще оставаться нормальным. Таким образом, у пациентов с КР целесообразно исследовать не только уровень глюкозы, но и Hb1Ac.

• Для исключения потенциально курабельных состояний у всех пациентов с когнитивными расстройствами рекомендуется определение тиреоидного профиля с исследованием уровней свободного тироксина и тиреотропного гормона в сыворотке крови, а также уровней витамина В12 и фолиевой кислоты: УУР – В, УДД – 2.

Как гипо-, так и гипертиреоз ассоциированы с нарушением когнитивных функций, поэтому у всех пациентов с когнитивными нарушениями, особенно при клинических проявлениях тиреоидной дисфункции, требуется исследование гормонов щитовидной железы. Однако в нескольких метаанализах с оценкой взаимосвязи между субклинической выраженностью патологии щитовидной железы и когнитивными расстройствами было показано, что у лиц старше 75 лет субклинический гипотиреоз, в отличие от субклинического гипертиреоза, не всегда ассоциирован с повышенным риском прогрессирования когнитивных нарушений, что может объясняться возрастными изменениями функции щитовидной железы.

• Снижение концентрации витамина В12 менее 250 пмоль/л ассоциировано с риском развития выраженных когнитивных расстройств, включая сосудистую деменцию. Концентрации этого витамина менее 150 пмоль/л непосредственно связаны с развитием когнитивных нарушений. Поскольку дефицит витамина В12 и фолиевой кислоты часто обнаруживается у лиц старшего возраста, исследование их концентрации в крови следует выполнять у всех пациентов пожилого и старческого возраста с наличием когнитивных расстройств.

• Всем пациентам с когнитивными расстройствами рекомендуется определение концентрации гомоцистеина в крови для исключения гипергомоцистеинемии: УУР – В, УДД – 3. Скрининг концентрации гомоцистеина оправдан в связи с важной ролью этого маркера в формировании когнитивных нарушений, низкой стоимостью метода, а также простоты терапии гипергомоцистеинемии.

• Пациентам с цереброваскулярным заболеванием и предполагаемыми СКР для выявления дислипидемии рекомендуется биохимический анализ крови по оценке нарушений липидного обмена (исследование общего холестерина, триглицеридов, липопротеидов низкой и высокой плотности, коэффициента атерогенности): УУР – В, УДД – 3. Метаанализ исследований не показал определенной взаимосвязи между величиной общего холестерина крови и его фракций в позднем периоде жизни и прогрессированием когнитивных нарушений и сосудистой деменции, однако гиперхолестеринемия выступает общеизвестным сосудистым фактором риска и напрямую связана с риском цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ). Таким образом, эта рекомендация носит условный характер и должна рассматриваться в клиническом контексте конкретного пациента.

• Пациентам с подозрением на СКР вследствие перенесенного ишемического инсульта рекомендуется рассмотреть необходимость ориентировочного исследования системы гемостаза для исключения возможной коагулопатии: УУР – С, УДД – 5. Наряду с прочим контроль показателей свертываемости крови может потребоваться части пациентов с СКР, получающих варфарин (контроль международного нормализованного отношения).

• Наличие у пациента токсических и метаболических нарушений, подтвержденных специфическим клинико-лабораторным обследованием, позволяет исключить сосудистый генез КР.

5.

• Всем пациентам с подозрением на СКР рекомендуется выполнение структурной нейровизуализации с использованием магнитно-резонансной томографии (МРТ) или компьютерной томографии (КТ) головного мозга для подтверждения наличия и уточнения тяжести патологических изменений головного мозга, а также соответствия их клинической картине: УУР– А, УДД – 1. Изображения КТ и МРТ головного мозга при СКР во многих случаях характеризуются наличием множественных корковых и/или подкорковых ишемических очагов (мультиинфарктная деменция), при этом для развития функциональных расстройств имеет значение как общий объем поврежденного мозгового вещества, так и локализация повреждений. Однако чаще СКР вызываются поражением малых сосудов, классическими радиологическими маркерами которого служат лакунарные инфаркты в подкорковом белом и сером веществе и гиперинтенсивный сигнал от белого вещества перивентрикулярных и субкортикальных областей (лейкоареоз), считающийся клинически значимым при распространении не менее чем на 25% белого вещества.

• Отсутствие типичных для разных типов СКР очаговых изменений или их минимальная выраженность по данным МРТ или КТ головного мозга относятся к критериям исключения когнитивных нарушений сосудистого генеза.

• Необходимо помнить, что само по себе выявление «сосудистых» очагов на МРТ/КТ не позволяет исключить сопутствующего нейродегенеративного процесса. Таким образом, «чистые» (не смешанные) СКР могут быть диагностированы, если очаговые нейровизуализационные изменения полностью объясняют имеющуюся у пациента клиническую симптоматику.

• Из других инструментальных методов у пациентов с СКР рекомендованы дообследование на предмет фибрилляции предсердий (УУР– В, УДД – 2); эхокардиография для исключения/выявления возможной сопутствующей патологии сердца (УУР– С, УДД – 5); ультразвуковое исследование с выполнением дуплексного сканирования экстракраниальных и интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий для исключения патологии магистральных артерий головы (УУР– С, УДД – 5).

6.

• В 2014 г. рабочей группой Международного общества по сосудистым поведенческим и когнитивным расстройствам (VASCOG) были сформулированы диагностические критерии сосудистых КР. Согласно им, на первом этапе необходимо подтвердить у пациента наличие либо деменции, либо умеренного (недементного) КР (табл. 3).

На втором этапе подтверждается именно сосудистая этиология выявленного КР (табл. 4).

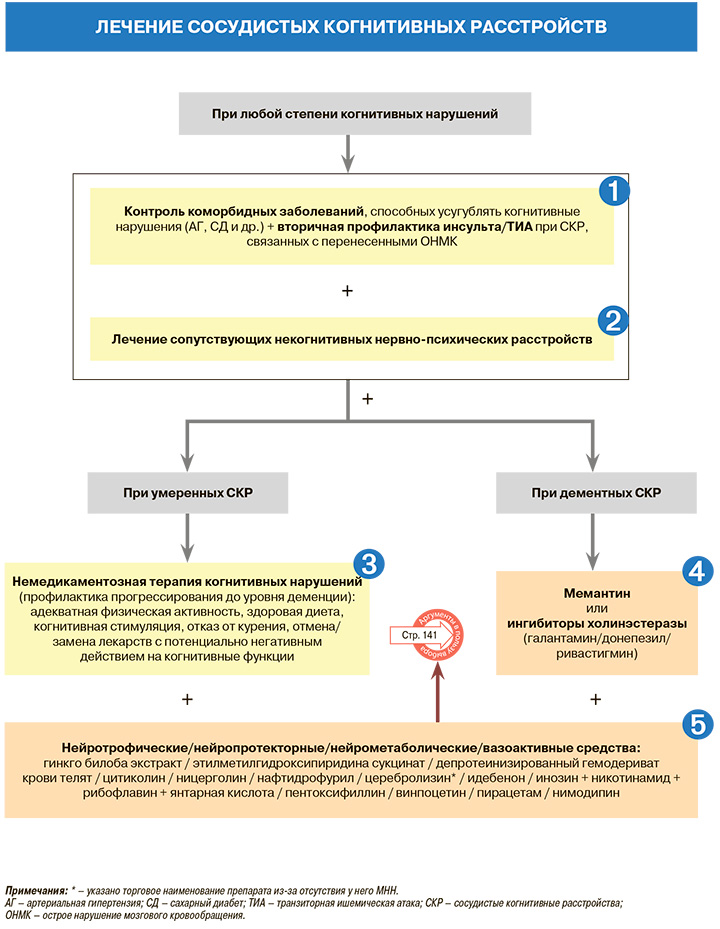

Лечение

1.

• Пациентам с СКР и АГ рекомендуется назначение антигипертензивной терапии с целью предупреждения дальнейшего прогрессирования когнитивного дефекта: УУР – С, УДД – 3. АГ относится к важным факторам риска развития сосудистых КР. В то же время данные насчет пользы антигипертензивной терапии при этом состоянии неоднородны и малочисленны. Кроме того, необходимость ее применения у лиц старческого возраста (> 75 лет) неоднозначна, поскольку в ряде исследований был установлен «сердечно-сосудистый парадокс», заключающийся в протекторных эффектах повышенного артериального давления в отношении когнитивной сферы. Кроме того, сама по себе артериальная гипотония, в том числе ятрогенного характера, может также приводить к ишемии головного мозга и усугублению тяжести имеющихся когнитивных нарушений. В целом назначение антигипертензивных средств при когнитивных нарушениях должно осуществляться исходя из общего состояния пациента, а также с учетом рисков, ассоциированных с такой терапией вообще и полипрагмазией в частности (ортостатическая гипотензия, делирий и т.д.). У пациентов, перенесших инсульт, адекватная антигипертензивная терапия необходима для профилактики повторных ОНМК и, таким образом, предотвращения усугубления имеющихся СКР и формирования сосудистой деменции.

• У пациентов с УКР и сопутствующим сахарным диабетом рекомендуется должный контроль гипергликемии с целью предотвращения прогрессирования когнитивных нарушений: УУР – С, УДД – 5. Несмотря на отсутствие исследований коррекции гипергликемии при недементных когнитивных расстройствах, известно, что сахарный диабет относится к важным факторам риска развития когнитивных нарушений, включая деменцию.

• У пациентов с постинсультными СКР в целях предотвращения прогрессирования когнитивных нарушений рекомендуется проведение вторичной профилактики инсульта в соответствии с актуальной клинической практикой: УУР – В, УДД – 2. Объем вторичной медикаментозной профилактики ОНМК определяется его типом и профилем сопутствующих заболеваний.

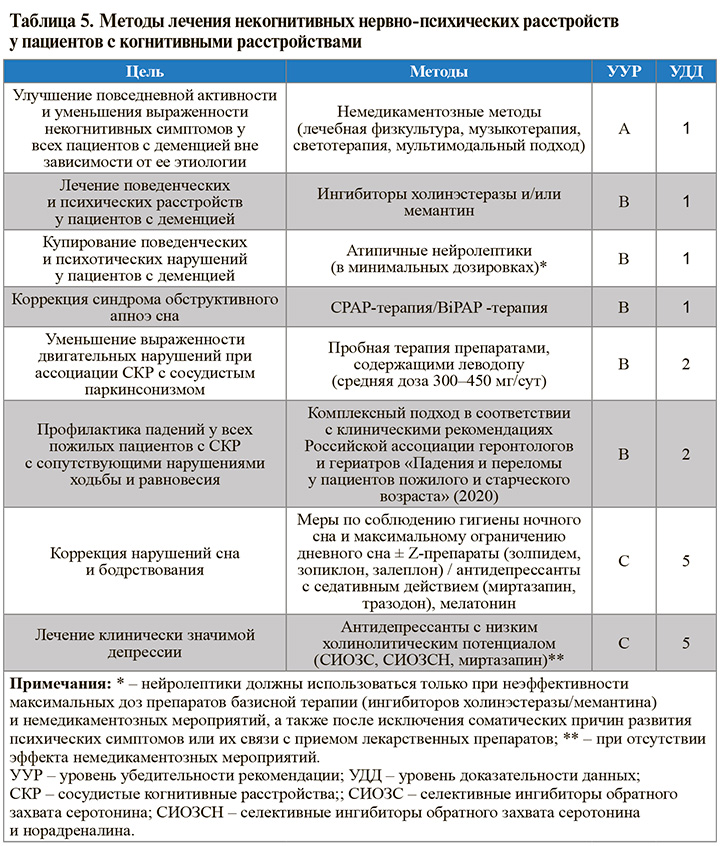

2.

Методы лечения некогнитивных нервно-психических расстройств у пациентов с когнитивными расстройствами обобщены в таблице 5. У пациентов с деменцией при возникновении психотических расстройств (бредовых, галлюцинаторных, делирия), агрессивного поведения, возбуждения требуется тщательное обследование для исключения внешних провокаторов (включая неадекватное ситуации поведение лиц, окружающих пациента), присоединившейся соматической патологии или декомпенсации имеющихся соматических заболеваний (патологии сердечно-сосудистой системы, СД, инфекции мочевыводящих или дыхательных путей и т.п.). Необходимо также проанализировать принимаемые пациентом препараты для исключения медикаментозной интоксикации и эффектов холинолитического спектра. Для коррекции поведенческих и психических нарушений в первую очередь должны применяться немедикаментозные методы.

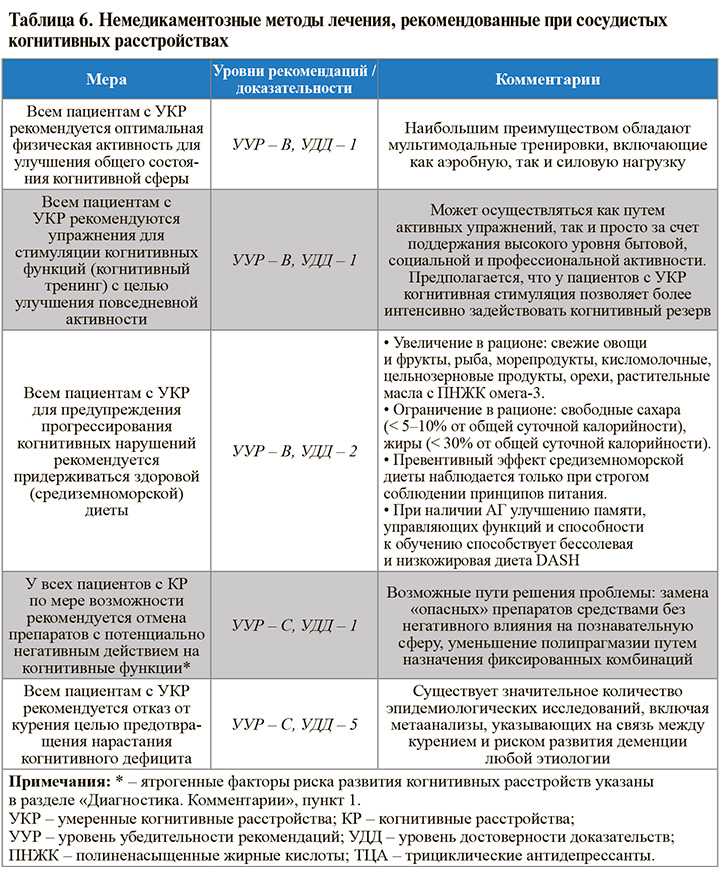

3.

Немедикаментозные методы коррекции и профилактики прогрессирования умеренных СКР приведены в таблице 6. Именно на них вкупе с коррекцией модифицируемых факторов риска следует делать акцент при лечении недементных когнитивных нарушений. Пациенты с УКР являются целевой группой для разработки и проведения программ когнитивной стимуляции (тренинга) с целью сохранения и развития компенсаторных возможностей в психической деятельности.

4.

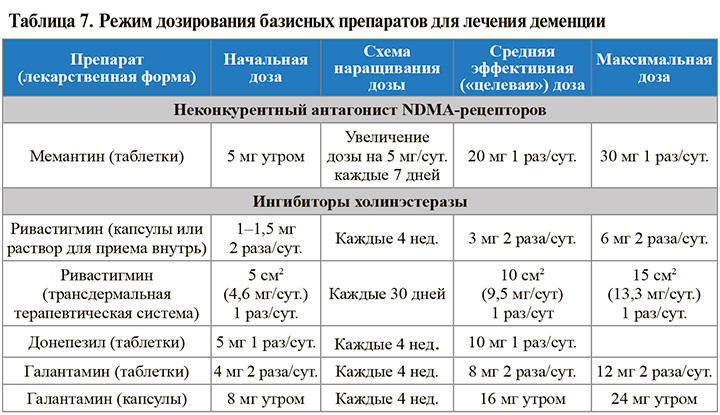

• Для коррекции когнитивного дефицита и улучшения общего функционирования пациентам с сосудистой деменцией рекомендуется назначение мемантина: УУР – А, УДД – 1. Целесообразность применения этого препарата связана с повышением активности глутаматергической системы в условиях ишемии и гипоксии. Терапия мемантином способствует уменьшению выраженности типичных для СКР клинических проявлений, включая нарушение концентрации внимания и нейродинамические расстройства. В систематическом обзоре исследований с анализом различных патогенетических вариантов СКР было показано, что эффективность мемантина может быть выше при подкорковом типе сосудистой деменции. Средняя терапевтическая доза, в которой препарат изучался в рамках рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), составляет 20 мг/сут. Мемантин имеет лучшую переносимость по сравнению с ингибиторами холинсэстеразы (ИХЭ).

Кроме того, именно мемантин может быть препаратом выбора при дементных СКР в связи с наличием у ИХЭ токсических эффектов в отношении сердечно-сосудистой системы.

• Для коррекции когнитивного дефицита пациентам с сосудистой деменцией рекомендуется назначение антихолинэстеразных средств (ИХЭ): УУР – А, УДД – 1. Применение ИХЭ (галантамина, донепезила, ривастигмина) базируется на данных о наличии у них ацетилхолинергической недостаточности при сосудистой деменции и роли данного нейротрансмиттерного дефицита в формировании когнитивных нарушений. Сравнительный анализ свидетельствует о большей эффективности донепезила и галантамина в лечении дементных СКР.

• Режимы дозирования мемантина и ИХЭ при деменции представлены в таблице 7.

• Пациентам с недементными когнитивными нарушениями (УКР), в отличие от пациентов с деменцией, НЕ рекомендуется рутинное применение антихолинэстеразных средств: УУР – В, УДД – 2. В РКИ различных антихолинэстеразных препаратов не удалось показать их эффективность при УКР с позиции сроков развития последующей деменции. Кроме того, в терапевтических группах была достоверно повышена частота нежелательных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта и сердца. В совокупности это не позволяет рекомендовать подобную терапию в рутинной практике при ведении пациентов с УКР. Однако, поскольку граница между умеренными когнитивными расстройствами и легкой деменцией подчас размыта, при решении вопроса о назначении антихолинэстеразных средств требуется тщательный анализ конкретной клинической ситуации.

5.

• В отличие от ингибиторов антихолинэстеразы (ИХЭ) и мемантина применение нейротрофических/нейропротекторных/нейрометаболических/вазоактивных лекарственных средств может быть рассмотрено как при дементных, так и умеренных (додементных) когнитивных нарушениях. В схеме указаны препараты этой обширной группы, непосредственно упоминаемые в обновленных российских клинических рекомендациях в случае СКР (как с указанием УУР и УДД, так и без такового).

• Пациентам с УКР рекомендуется применение экстракта листьев гинкго двулопастного для уменьшения выраженности субъективных симптомов и сопутствующих некогнитивных нарушений: УУР – С, УДД – 2. Учитывая, что препараты листьев гинкго билоба представляют собой экстракт лекарственного растения, для гарантии должного содержания активных компонентов и минимизации риска повышенного содержания токсических компонентов экстракт в препарате должен быть стандартизирован. В нескольких небольших РКИ стандартизированного экстракта листьев гинкго двулопастного у пациентов с УКР наблюдались уменьшение мнестических нарушений, тревожности, улучшение концентрации внимания, а также был отмечен благоприятный профиль соотношения ожидаемой выгоды и неблагоприятных эффектов. В этих исследованиях препарат применялся в дозе 120 мг 2 раза/сут. на протяжении до 24 нед.

• При УКР сосудистого генеза возможно назначение этилметилгидроксипиридина сукцината, сочетающего антиоксидантные, антигипоксантные и мембраностабилизирующие свойства, чье применение ассоциировано с уменьшением глутаматной эксайтотоксичности. Также это лекарственное средство обладает ноотропным, анксиолитическим и другими эффектами, подтвержденными в клинических исследованиях пациентов с острой и хронической цереброваскулярной патологией.

В РКИ с последовательной парентеральной и пероральной терапией этилметилгидроксипиридина сукцинатом у пациентов с сосудистыми УКР было обнаружено положительное влияние препарата на различные домены (когнитивный, эмоциональный, вегетативный, двигательный) при хроническом цереброваскулярном заболевании по сравнению с плацебо.

• У пациентов с постинсультными УКР с целью коррекции когнитивного дефицита может быть рекомендовано проведение курса терапии депротеинизированным гемодериватом крови телят: УУР – С, УДД – 2. В РКИ с участием 502 пациентов, перенесших ишемический инсульт, с легкой или умеренной выраженностью неврологического дефицита и когнитивными расстройствами, не достигавшими степени деменции, через 6 мес. терапии была зарегистрировано статистически достоверное превосходство депротеинизированного гемодеривата крови телят над плацебо по показателям когнитивной подшкалы оценочной шкалы нарушений при болезни Альцгеймера (ADASCog). По более чувствительной к СКР Монреальской шкале оценки когнитивных функций (МОСА-тест) достоверные различия в пользу активного препарата отмечались через 3 мес. терапии.

• В отдельных открытых сравнительных исследованиях у пациентов с УКР, а также у больных, впервые перенесших ОНМК, были показаны благоприятные эффекты цитиколина со стороны когнитивной сферы (преимущественно управляющих функций). При этом терапия этим нейропротекторным препаратом отличалась хорошей переносимостью.

• Применение идебенона в дозе 90 мг/сут. в различных клинических условиях у пациентов с различными типами КР, в том числе хроническими ЦВЗ и мультиинфарктной деменцией, показало эффективность в виде уменьшения нарушений памяти, внимания, речевой и зрительно-пространственных функций.

• Метаболический препарат, включающий инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарную кислоту и обладающий нейропротекторными свойствами, традиционно применяется при различных неврологических заболеваниях, в патогенезе которых ведущую роль занимают процессы митохондриальной дисфункции, в том числе при хронических и острых нарушениях мозгового кровообращения. Положительная динамика когнитивных нарушений на фоне курсовой терапии этим препаратом подтверждена анализом 18 клинических исследований, включая проспективное открытое исследование лечения пациентов с инфарктом головного мозга. Препарат характеризовался хорошей переносимостью и назначался в виде пероральной формы (25 дней) или в рамках ступенчатой терапии (введение парентеральной формы 10 мл на протяжении первых 10 дней с последующим переходом на прием таблеток в течение 25 дней).

• Многочисленные постмаркетинговые исследования винпоцетина, выполненные в том числе в России, продемонстрировали определенное положительное влияние этого вазоактивного препарата на состояние когнитивных функций в ближайшие сроки от начала терапии, однако однозначно судить о его долгосрочном эффекте не представляется возможным.

• Для уменьшения выраженности симптомов когнитивной дисфункции пациентам с мультиинфарктной деменцией рекомендуется прием ницерголина в дозе 30 мг 2 раза/сут. длительностью не менее 2 мес.: УУР – С, УДД – 2. В многочисленных исследованиях когнитивных расстройств и деменции различной этиологии было установлено положительное влияние этого вазоактивного препарата на когнитивный статус пациентов, которое оказалось более выраженным при наличии сосудистого компонента когнитивных нарушений. Достоверная положительная динамика состояния пациентов с мультиинфарктной деменцией по данным психометрических шкал была продемонстрирована на фоне 6-месячного приема ницерголина в дозе 60 мг/сут., причем различия с группой плацебо проявлялись после 2 мес. терапии.

• Пациентам с сосудистой и смешанной деменцией рекомендуется пероральная терапия нафтидрофурилом в дозе 200 мг 2 раза/сут. длительностью не менее 6 мес. с целью уменьшения выраженности эмоционально-аффективных, поведенческих и когнитивных нарушений: УУР – С, УДД – 1. В РКИ было продемонстрировано, что долгосрочная терапия (от 6 до 12 мес.) этим вазоактивным средством у пациентов с КР на фоне хронического цереброваскулярного заболевания сопровождалась уменьшением выраженности симптомов сосудистой депрессии, а также поведенческих нарушений. Выраженность нежелательных побочных эффектов при этом была сопоставима с плацебо.

• У пациентов с легкой и умеренной сосудистой деменцией, согласно данным систематического обзора, курсовое применение препарата церебролизин оказывает благоприятные эффекты со стороны когнитивной сферы и характеризуется хорошей переносимостью.

• В метаанализе двойных слепых, плацебо-контролируемых исследований терапии сосудистой деменции на фоне применения вазоактивного препарата пентоксифиллина отмечалась тенденция к уменьшению выраженности когнитивной дисфункции.

• В метаанализе клинических исследований на фоне краткосрочного (до 12 нед.) применения блокатора медленных кальциевых каналов нимодипина в дозе 90 мг/сут. у пациентов с неклассифицированной, нейродегенеративной, сосудистой и смешанной деменцией наблюдались положительные изменения по шкале общего клинического впечатления, однако отмечаавшаяся позитивная динамика по когнитивным шкалам не сопровождалась изменением выраженности функционального дефекта.

• В анализе проведенных клинических исследований по применению пирацетама при сосудистой деменции был обнаружен положительный эффект препарата по шкале общего клинического впечатления, однако для однозначного суждения о его положительном влиянии на когнитивные функции в долгосрочной перспективе данных недостаточно.