Диагностика

1.

• При хронической гипергликемии на фоне сахарного диабета 2-го типа (СД2) пациента могут беспокоить такие симптомы, как постоянная жажда (потребление жидкости до 3–5 л/сут.), кожный зуд, полиурия, никтурия, снижение массы тела, фурункулез, грибковые инфекции, плохое заживление ран. Неспецифические жалобы могут включать слабость, быструю утомляемость и снижение памяти. Вместе с тем особенностью заболевания является длительное бессимптомное течение. Выявление СД2 чаще всего происходит либо случайно, либо в ходе диспансерного обследования пациентов с заболеваниями, часто сочетающимися с СД2: ожирением, ишемической болезнью сердца (ИБС), артериальной гипертензией (АГ), подагрой, поликистозом яичников. При отсутствии скрининга установление диагноза СД2 может отдаляться на 7–9 лет от начала заболевания.

• К факторам риска развития СД2, которые следует учитывать при сборе анамнеза пациента, относятся:

– возраст ≥ 45 лет;

– избыточная масса тела и ожирение (индекс массы тела ≥ 25 кг/м2 для европеоидной расы и ≥ 23 кг/м2 для азиатской популяции);

– семейный анамнез СД2 (родители или сибсы с СД2);

– привычно низкая физическая активность;

– нарушенная гликемия натощак (НГН) или нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ) в анамнезе;

– гестационный СД или рождение крупного плода в анамнезе;

– АГ (≥ 140/90 мм рт. ст. или медикаментозная антигипертензивная терапия);

– наличие других сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ);

– уровень холестерина липопротеидов высокой плотности ≤ 0,9 ммоль/л и/или уровень триглицеридов ≥ 2,82 ммоль/л;

– синдром поликистозных яичников.

• СД2 чаще развивается у лиц старше 40 лет с избыточной массой тела или ожирением (особенно с абдоминальным ожирением, которое служит основным фактором риска заболевания и во многом причиной наблюдаемой инсулинорезистентности). Как правило, у пациентов с СД2 наряду с избыточной массой тела (или ожирением) имеются различные проявления так называемого метаболического синдрома: АГ, атерогенная дислипидемия, гиперурикемия, микроальбуминурия, нарушение свертываемости крови. В то же время СД2 может развиваться и у лиц моложе 40 лет, а также у пациентов с нормальной массой тела.

2.

• Всем лицам с симптомами хронической гипергликемии (см. пункт 1 комментариев) для уточнения наличия СД2 рекомендуется проведение одного из следующих исследований: измерение уровня глюкозы плазмы натощак, случайное определение уровня глюкозы плазмы, оценка уровня гликированного гемоглобина (HbA1c): уровень убедительности рекомендаций (УУР) – С, уровень достоверности доказательств (УДД) – 5.

• Всем лицам с избыточной массой тела / ожирением и наличием одного и более факторов риска СД2, а также всем лицам старше 45 лет с целью исключения СД2 или предиабета рекомендуется проведение одного из следующих исследований: измерение уровня глюкозы плазмы натощак, случайное определение уровня глюкозы плазмы, оценка уровня HbA1c, проведение перорального глюкозотолерантного теста (ПГТТ) с 75 г глюкозы: УУР – С, УДД – 5.

3.

Измерение «натощак» означает определение уровня глюкозы крови утром после предварительного голодания в течение не менее 8 и не более 14 ч.

4.

ПГГТ выполняется в случае сомнительных значений гликемии для уточнения диагноза. Тест следует делать утром на фоне не менее чем 3-дневного неограниченного питания (более 150 г углеводов в сутки) и обычной физической активности. Тесту должно предшествовать ночное голодание в течение 8–14 ч (можно пить воду). Последний вечерний прием пищи должен содержать 30–50 г углеводов. Этот метод не проводится на фоне острого заболевания, кратковременного приема препаратов, повышающих уровень гликемии (глюкокортикоидов, тиреоидных гормонов, тиазидных диуретиков, бета-адреноблокаторов и др.).

5.

Случайное определение глюкозы означает измерение ее уровня в крови в любое время суток вне зависимости от времени приема пищи.

6.

• Рекомендуется использование уровня HbA1c в крови ≥ 6,5% (≥ 48 ммоль/ммоль) у лиц с подозрением на СД2 для установления диагноза СД: УУР – С, УДД – 5. Исследование HbA1c должно выполняться с использованием метода, сертифицированного Национальной программой по стандартизации гликированного

гемоглобина США (NGSP) или Международной федерацией клинической химии и лабораторной медицины (IFCC) и стандартизованного в соответствии с референсными значениями, принятыми Исследовательской группой по контролю диабета и его осложнений (DCCT). Нормальным считается уровень HbA1c ≤ 6,0% (≤ 42 ммоль/моль). Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, показатели HbA1c в диапазоне > 6,0 и < 6,5% (> 42 и < 48 ммоль/моль) сами по себе не позволяют ставить какие-либо диагнозы, но не исключают возможности диагностики СД по уровню глюкозы крови.

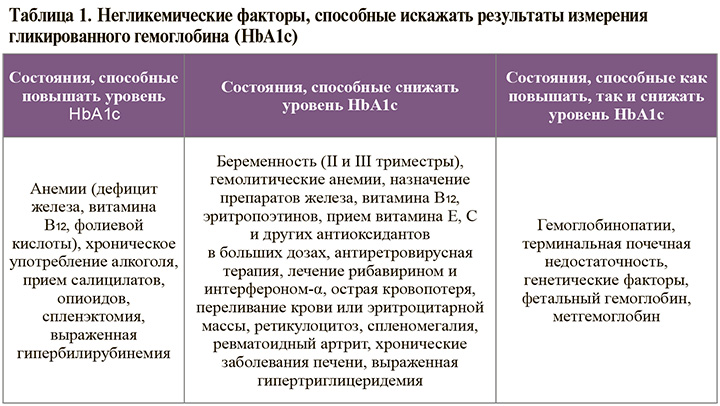

• Ограничения в использовании метода измерения HbA1c:

– лабораторная и индивидуальная вариабельность, в связи с чем решения о начале/изменении терапии должны проводиться с учетом других данных оценки гликемического контроля;

– наличие негликемических факторов, искажающих данные об уровне HbA1c (табл. 1).

В последнем случае возможно определение уровня фруктозамина, который оценивает уровень глюкозы плазмы за 3 нед., однако его диагностические и целевые значения пока не разработаны.

7.

• Гипергликемия, выявленная при наличии острой инфекции, травмы или стресса, может быть транзиторной и не должна сама по себе относиться к диагнозу СД. Диагноз СД у лиц без симптомов никогда не должен устанавливаться на основании однократно определенного повышенного значения глюкозы в крови. В этом случае необходимо повторное подтверждение диагноза значением глюкозы в диабетическом диапазоне либо натощак, либо в процессе ПГТТ, либо соответствующим показателем HbA1c.

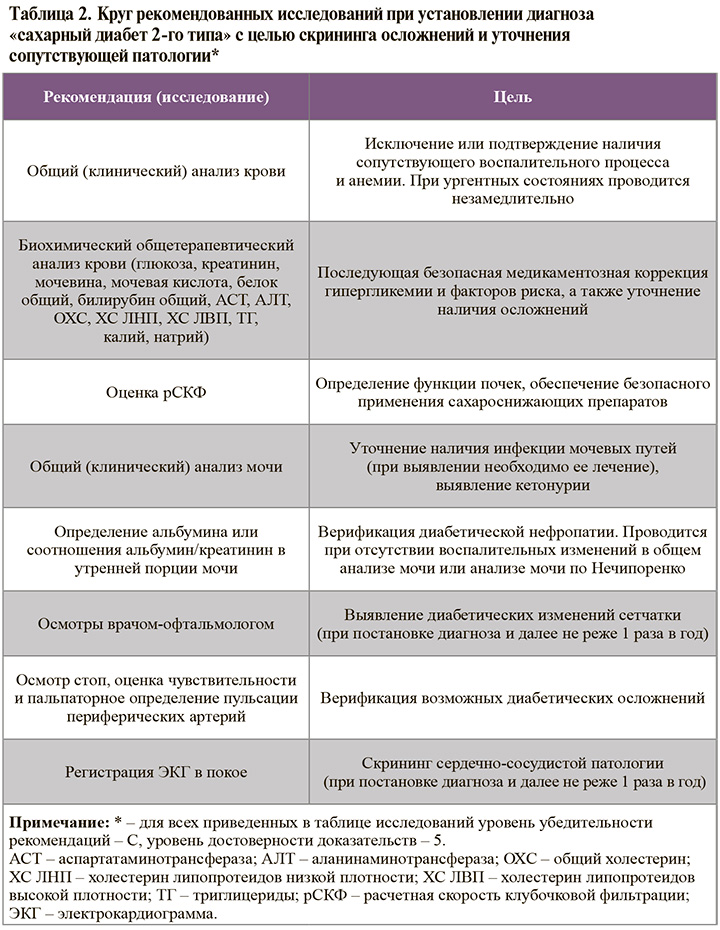

• Сразу после установления диагноза всем пациентам СД2 с целью своевременного назначения необходимого лечения рекомендуется скрининг осложнений и уточнение сопутствующей патологии: УУР – С, УДД – 5 (табл. 2).

Лечение

1.

• Рекомендуется выбор индивидуальных целей гликемического контроля не реже 1 раза в год в зависимости от возраста пациента, ожидаемой продолжительности жизни, функциональной зависимости, наличия атеросклеротических сердечнососудистых заболеваний (АССЗ) и риска тяжелой гипогликемии пациентам с СД с целью безопасной терапии, обеспечивающей профилактику или замедление прогрессирования осложнений диабета: уровень убедительности рекомендаций (УУР) – С, уровень достоверности доказательств (УДД) – 5. Для большинства взрослых пациентов с СД2 адекватным является целевой уровень Hb1Aс < 7,0%.

Ему соответствуют показатели глюкозы плазмы < 7,0 ммоль/л натощак / перед едой / на ночь / ночью и < 9,0 ммоль/л через 2 ч после еды.

2.

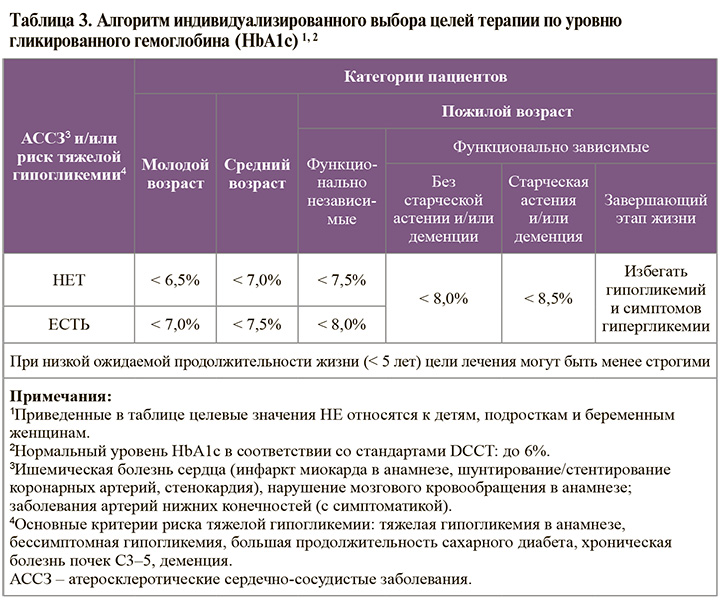

• Принципы индивидуализированного выбора целей терапии по HbA1c с учетом сопутствующих факторов приведены в таблице 3.

• Соответствие целевых значений Hb1Aс показателям глюкозы плазмы отражено в таблице 4. В свою очередь, в таблице 5 представлено соответствие Hb1Aс среднесуточному уровню глюкозы плазмы за последние 3 мес.

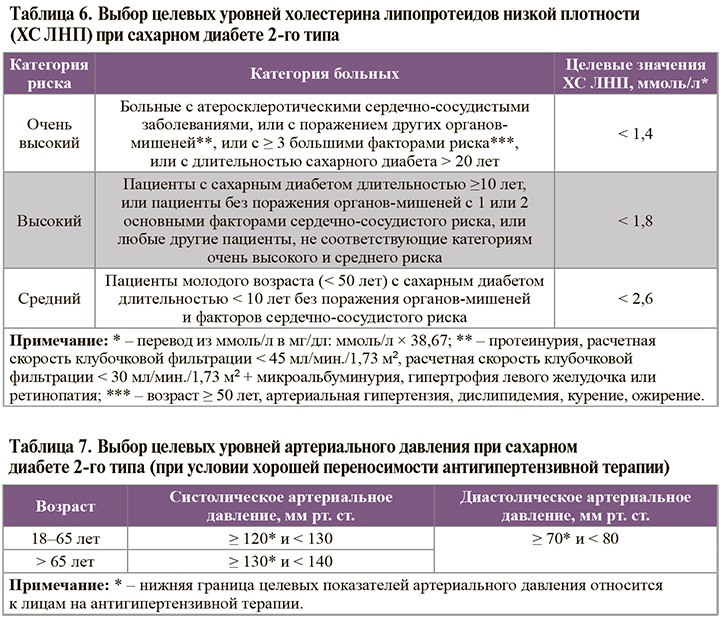

• Пациентам с СД2, помимо адекватного контроля углеводного обмена, для снижения риска сердечно-сосудистых событий и осложнений рекомендуется определять целевые уровни холестерина липопротеидов низкой плотности (УУР – А, УДД – 1) и осуществлять выбор индивидуальных целевых уровней систолического и диастолического артериального давления (УУР – В, УДД – 2) с учетом индивидуальных особенностей пациента. Целевые показатели липидного обмена и артериального давления (АД) при СД приведены таблицах 6 и 7.

3.

Изменение образа жизни служит основой терапии СД2 и должно продолжаться на всем протяжении заболевания. К соответствующим методам относятся различные обучающие мероприятия, регулярный контроль гликемических параметров (включая самоконтроль с помощью глюкометров), строгое соблюдение правил рационального питания и поддержание адекватной физической активности. Обучение принципам управления заболеванием и мотивация пациента должны начинаться незамедлительно после постановки диагноза и сопровождать лечение на всем его протяжении.

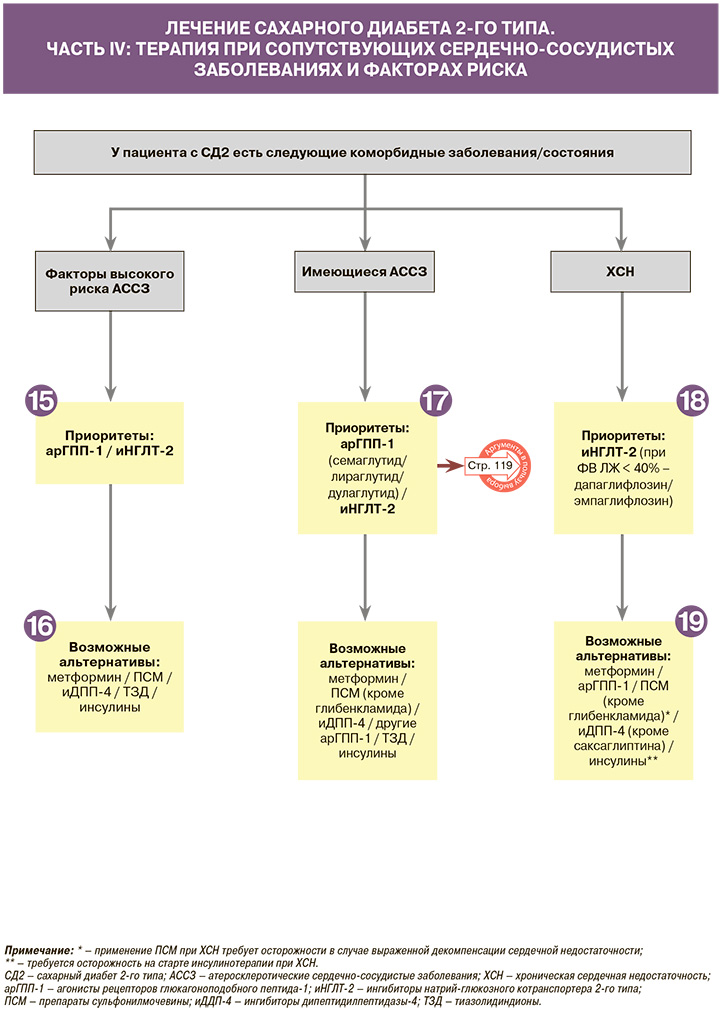

4.

На любом этапе лечения СД2 при назначении сахароснижающей терапии необходимо оценивать индивидуальные характеристики пациента, особенно указания на факторы высокого риска атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний (АССЗ) или уже имеющиеся АССЗ, хроническую сердечную недостаточность (ХСН), хроническую болезнь почек (ХБП), ожирение, высокий риск гипогликемий, и выделять доминирующую клиническую проблему пациента. Подробнее приоритеты выбора сахароснижающих средств при перечисленных коморбидных заболеваниях представлены в схемах лечения IV и V.

5.

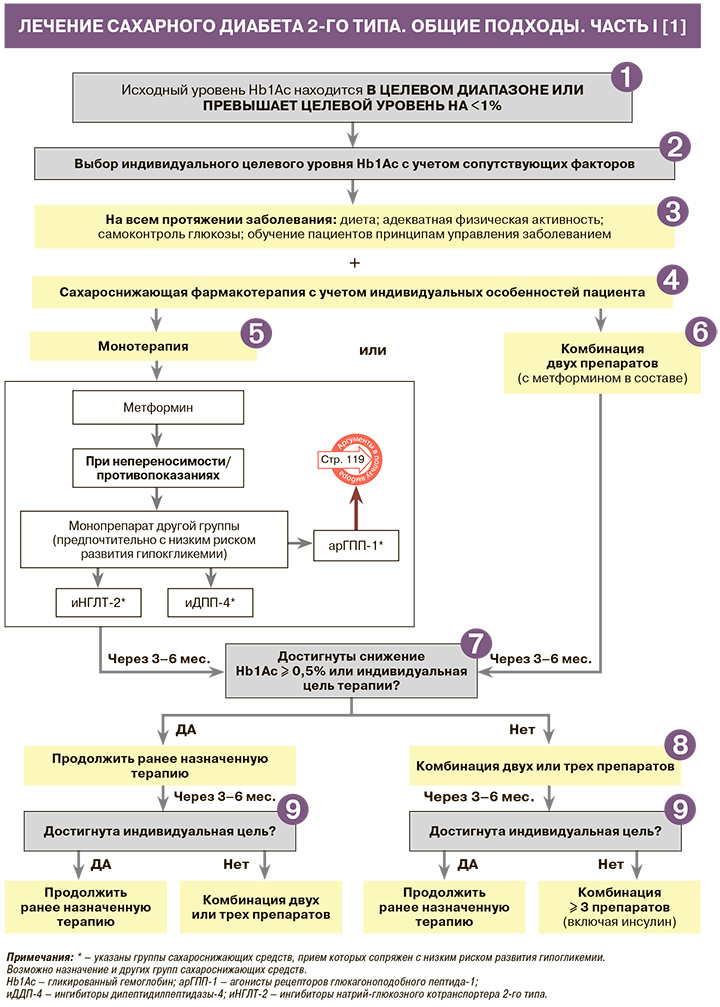

• Если исходный показатель HbA1c находится в целевом диапазоне или превышает индивидуальный целевой уровень менее чем на 1,0%, то лечение можно начинать с монотерапии. Эффективным в этом случае считается темп снижения НbA1c ≥ 0,5% за 6 мес. наблюдения. В качестве приоритетного препарата у большинства пациентов с СД2 для инициации сахароснижающей терапии рекомендуется использование метформина (УУР – А, УДД – 1) с учетом длительного опыта его использования, эффективности, безопасности (в частности, низкого риска развития гипогликемии), доступности и возможных сердечно-сосудистых преимуществ. Среднее снижение Hb1Ac при приеме этого препарата в рамках монотерапии составляет 1,0–2,0%. Лучшей переносимостью обладает лекарственная форма метформина с пролонгированным высвобождением. Следует учитывать возможность развития дефицита витамина B12 при длительном приеме этого лекарственного средства.

• Кроме метформина, низкий риск развития гипогликемии имеют следующие группы сахароснижающих средств (предпочтительные варианты монотерапии при непереносимости/противопоказаниях к метформину с учетом коморбидных состояний и возможных противопоказаний/ограничений к приему):

– агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (арГПП-1) – семаглутид, дулаглутид, ликсисенатид, лираглутид, эксенатид. Способствуют снижению массы тела, АД, обладают потенциальным протективным эффектом отношении β-клеток, однако в большинстве своем эти препараты выпускаются только в виде раствора для подкожных инъекций. Исключение – семаглутид, представленный как парентеральной, так и пероральной формой. Среднее снижение Hb1Ac на монотерапии арГПП-1 – на 0,8–1,8%;

– ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа (иНГЛТ-2) – дапаглифлозин, ипраглифлозин, канаглифлозин, эмпаглифлозин, эртуглифлозин. Способствуют снижению массы тела, риску госпитализаций по поводу ХСН (прежде всего дапаглифлозин и эмпаглифлозин) умеренному уменьшению АД и нефропротекции. Среднее снижение Hb1Ac на монотерапии иНГЛТ-2 – на 0,8–0,9%;

– ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (иДПП-4) – алоглиптин, вилдаглиптин, гемиглиптин, гозоглиптин, линаглиптин, саксаглиптин, ситаглиптин, эвоглиптин. Не влияют на массу тела, обладают потенциальным протективным эффектом в отношении β-клеток поджелудочной железы. Среднее снижение Hb1Ac на монотерапии иДПП-4 – на 0,5–1,0%.

• Низкий риск гипогликемий характерен и для представителей класса тиазолиндионов (ТЗД: пиоглитазон и росиглитазон), которые также улучшают липидный спектр крови и снижают риск макрососудистых осложнений (пиоглитазон).

В то же время они способствуют прибавке массы тела и появлению периферических отеков. Среднее снижение Hb1Ac на фоне их применения варьирует в пределах 0,5–1,4%.

• Производные сульфонилмочевины (ПСМ: глибенкламид, гликвидон, гликлазид, глимепирид, глипизид) и репаглинид – средства с высоким риском развития гипогликемии и прибавки массы тела. В то же время они обеспечивают быстрое достижение сахароснижающего эффекта, а ПСМ опосредованно способствуют снижению риска микрососудистых осложнений. Среднее снижение Hb1Ac на монотерапии ПСМ составляет 1,0–2,0%, репаглинидом – 0,5–1,5%.

6.

• Рекомендуется использовать раннюю комбинированную терапию у части пациентов с СД2 для достижения стабильных целевых показателей гликемического контроля и получения дополнительных преимуществ: УУР – А, УДД – 1. При этом составе любой комбинации сахароснижающих препаратов у пациентов с СД2 при отсутствии противопоказаний и хорошей переносимости для достижения целевых показателей гликемического контроля рекомендуется использовать метформин: УУР – А, УДД – 1. Преимущества раннего назначения комбинированной терапии (двух лекарственных средств) у пациентов в дебюте СД2 без АССЗ, ХСН и ХБП перед классической поэтапной интенсификацией терапии были подтверждены в ряде крупных длительных клинических исследований, в частности с использованием комбинаций метформина и отдельных представителей групп иДПП-4, ТЗД, арГПП-1. Серия менее продолжительных исследований (24–26 нед.) комбинированной терапии с применением некоторых иНГЛТ-2 и метформина у пациентов с СД 2, ранее не получавших сахароснижающие препараты, также показала ее превосходство в эффективности над монотерапией.

• АрГПП-1 и ПСМ при использовании в составе комбинированной терапии могут обеспечить быстрый сахароснижающий эффект. ИНГЛТ-2 оказывают сахароснижающее действие независимо от наличия инсулина в крови, однако не должны использоваться при состояниях с выраженной инсулиновой недостаточностью.

7.

Мониторинг эффективности сахароснижающей терапии по уровню НbА1с осуществляется каждые 3 мес. Изменение (интенсификация) сахароснижающей терапии при ее неэффективности (т. е. в отсутствие достижения индивидуальных целей НbА1с) выполняется не позднее чем через 6 мес. (у лиц с низким риском гипогликемий целесообразно не позднее чем через 3 мес.).

8.

При назначении комбинированной терапии следует учитывать рациональность сочетания различных сахароснижающих средств, а также рекомендации по персонализации их выбора в зависимости от наличия у пациента коморбидных заболеваний (см. схемы лечения IV и V). Большинство сочетаний сахароснижающих средств, не относящихся к препаратам инсулина, считаются рациональными и представлены в России различными фиксированными комбинациями. Нерациональными являются следующие комбинации лекарств:

– ПСМ + репаглинид;

– арГПП-1 + иДПП-4;

– два ПСМ.

9.

• Оценку адекватности проводимой сахароснижающей терапии, прежних индивидуальных целевых значений гликемического контроля и текущего состояния здоровья пациента целесообразно осуществлять 1 раз в 6–12 мес. (с подтверждением прежних целей лечения или их изменением, определением наличия факторов риска АССЗ или самих АССЗ, ХБП, ХСН, ожирения и риска гипогликемий, наличия или отсутствия противопоказаний к проводимой терапии и т.д.).

• Изменение и деинтенсификация терапии СД 2 возможны на любом этапе лечения.

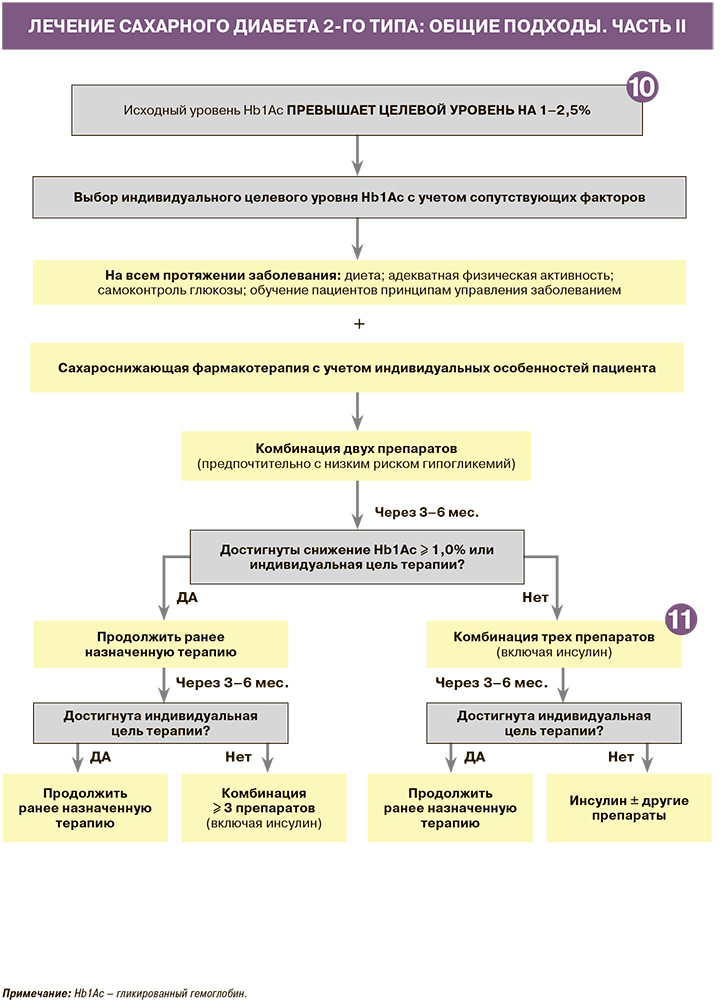

10.

Если исходный показатель HbA1c превышает индивидуальный целевой уровень на 1,0–2,5%, то следует рассмотреть в качестве стартовой терапии комбинацию двух сахароснижающих препаратов. При использовании комбинированной терапии следует принимать во внимание ее рациональность, а также рекомендации по персонализации выбора сахароснижающих препаратов. На данном этапе, как и на предыдущем, предпочтительны препараты с низким риском гипогликемий. Эффективным считается темп снижения НbA1c ≥ 1,0% за 6 мес. наблюдения.

11.

В случае назначения комбинации трех сахароснижающих лекарственных средств следует проверить рациональность сочетания каждого препарата с двумя другими. При необходимости интенсификации лечения очередность назначения сахароснижающих препаратов не регламентируется и должна определяться индивидуально.

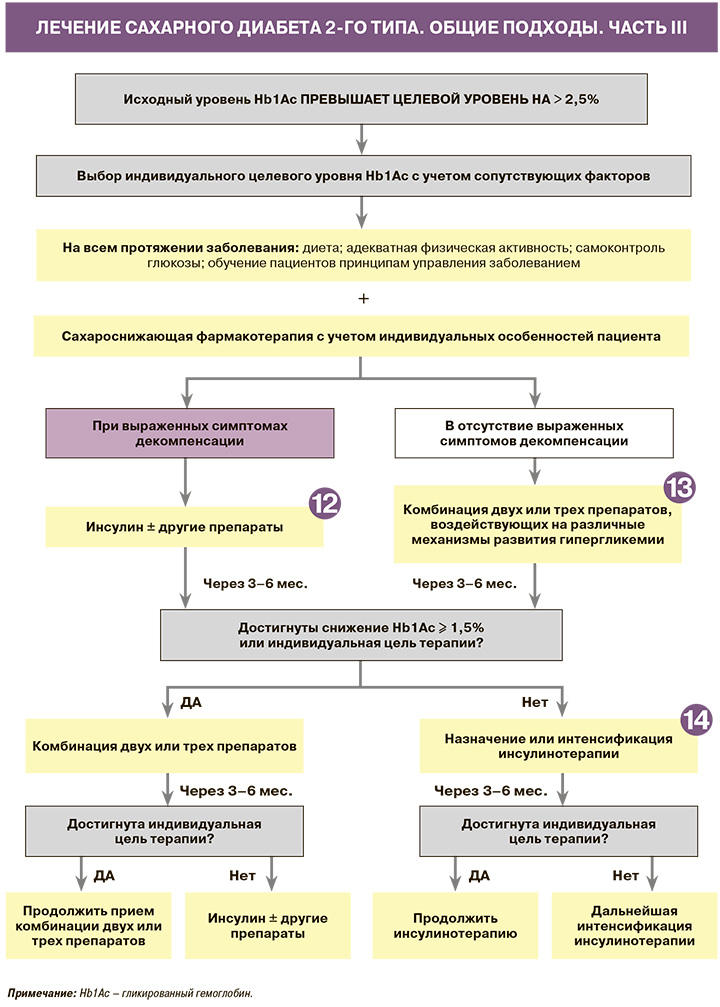

12.

• Пациентам с впервые выявленным СД2 при уровне HbA1c, превышающем индивидуальный целевой уровень более чем на 2,5%, и наличии выраженной клинической симптоматики метаболической декомпенсации рекомендуется инициация инсулинотерапии (или комбинации инсулина с другими сахароснижающими препаратами) для улучшения гликемического контроля: УУР – С, УДД – 5. При этом возможно време´нное назначение инсулинотерапии с переводом пациента на другие сахароснижающие препараты после ликвидации глюкозотоксичности (признаков декомпенсации).

• Пациентам с анамнезом СД2 инициация инсулинотерапии рекомендуется при отсутствии достижения индивидуальных целей гликемического контроля на фоне лечения оптимальными дозами других сахароснижающих препаратов или их комбинаций для улучшения гликемического контроля: УУР – А, УДД – 1.

• Назначение инсулинотерапии при СД2 требует особо тщательного подхода к выбору конкретного инсулина, замене одного препарата на другой, обучению пациента и дальнейшему контролю проводимой терапии.

13.

Если в дебюте заболевания исходный уровень HbA1c превышает индивидуальное значение более чем на 2,5%, но при этом выраженные клинические симптомы метаболической декомпенсации (прогрессирующая потеря массы тела, жажда, полиурия и др.) отсутствуют, вместо назначения инсулинотерапии можно начать лечение с альтернативного варианта – комбинации двух или трех сахароснижающих препаратов, воздействующих на различные механизмы развития гипергликемии.

14.

• У лиц, получающих в составе комбинированной терапии инсулин, можно продолжить интенсифицировать лечение посредством присоединения других сахароснижающих препаратов (при условии рационального сочетания всех средств, используемых в комбинации). Комбинации базального инсулина (включая аналоги инсулина) с большинством других сахароснижающих средств считаются рациональными; исключение – его сочетание с ТЗД, которое признано нерациональным (кроме подтвержденных случаев выраженной инсулинорезистентности у пациента). Для инсулина короткого действия (ИКД, включая аналоги инсулина) рациональными признаны его сочетания с метформином, иНГЛТ-2 и базальным инсулином, нерациональными – с иДПП-4, ПСМ и арГПП-1. Применение ИКД с ТЗД (как и в случае базального инсулина) оправдано лишь у больных с подтвержденной выраженной инсулинорезистентностью.

• У пациентов с СД2, нуждающихся в интенсификации сахароснижающего лечения, рекомендуется учитывать преимущества арГПП-1 над препаратами инсулина с целью снизить риск гипогликемий и увеличения массы тела и получения дополнительных преимуществ: УУР – А, УДД – 1.

15.

• У пациентов с СД2 и другими сердечно-сосудистыми факторами риска рекомендуется рассмотреть включение в состав терапии иНГЛТ-2 или арГПП-1 с целью получения дополнительных преимуществ: УУР – В, УДД – 2. К факторам высокого риска развития АССЗ относятся возраст ≥ 55 лет с наличием стеноза коронарных артерий / каротидных артерий / артерий нижних конечностей или с гипертрофией левого желудочка. АрГПП-1 при сочетании СД2 с факторами риска АССЗ эффективны в качестве первичной профилактики, иНГЛТ-2, возможно, обладают дополнительными кардиопротективными преимуществами.

• К настоящему времени выполнено ограниченное число исследований на популяции с преобладанием пациентов, имеющих указания на высокий риск АССЗ / множественные факторы риска кардиоваскулярных заболеваний:

– дулаглутид в исследовании REWIND (69% участников с указаниями на высокий риск АССЗ: возраст ≥ 55 лет с наличием стеноза коронарных, каротидных артерий или артерий нижних конечностей или гипертрофия левого желудочка) показал снижение числа событий первичной конечной точки на 12% по сравнению с плацебо;

– дапаглифлозин в исследовании DECLARE-TIMI 58, в котором у 60% участников имелись множественные факторы риска АССЗ, продемонстрировал снижение комбинированной конечной точки (снижение сердечно-сосудистой смертности и госпитализации по поводу ХСН) на 17%.

16.

В качестве возможных альтернатив приоритетным вариантам терапии здесь и далее в схеме указаны группы сахароснижающих препаратов, обладающих безопасностью/нейтральностью при указанных сопутствующих заболеваниях/состояниях.

17.

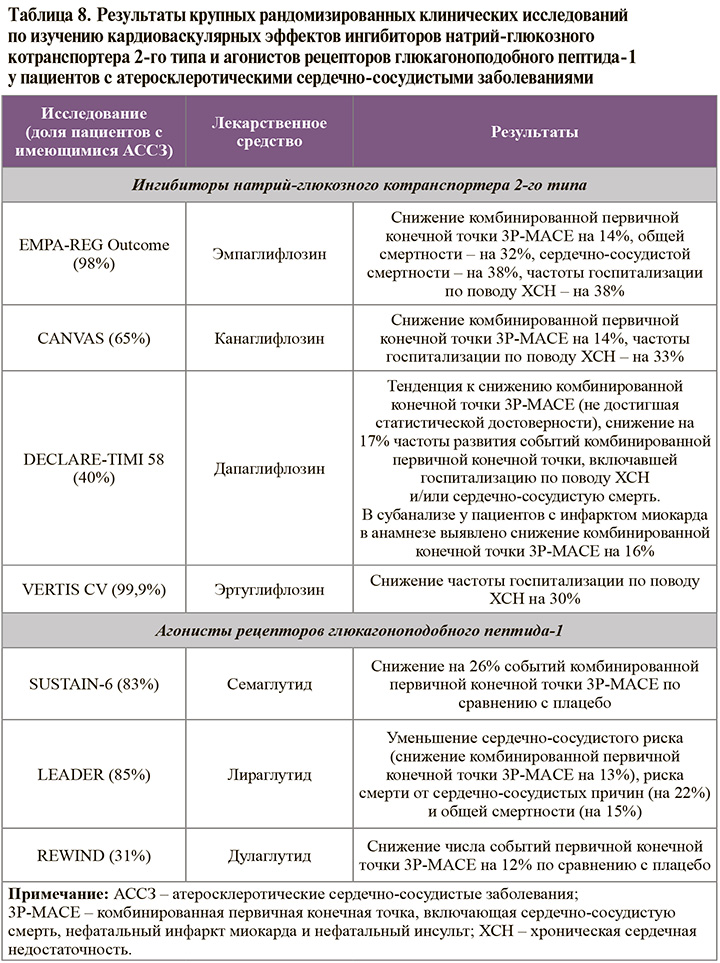

У пациентов c СД2 и наличием АССЗ (инфаркта миокарда в анамнезе, шунтирования/стентирования коронарных артерий, стенокардии, нарушения мозгового кровообращения, заболеваний артерий нижних конечностей с симптоматикой) рекомендуется использование иНГЛТ-2 или арГПП-1, обладающих доказанными сердечно-сосудистыми преимуществами, с целью снижения кардиоваскулярных и почечных рисков: УУР – А, УДД – 1. Результаты соответствующих крупных рандомизированных клинических исследований на различающихся популяциях пациентов с СД2 с применением препаратов этих групп обобщены в таблице 8. Метаанализ, охватывавший исследования арГПП-1 и иНГЛТ-2 (77 242 участника), показал, что препараты этих групп в сходной степени снижают комбинированную конечную точку 3P-MACE у пациентов с АССЗ, однако иНГЛТ-2 оказывают более выраженный эффект в плане предупреждения госпитализаций по поводу ХСН и прогрессирования ХБП.

18.

У пациентов с СД2 и ХСН или с высоким риском развития ХСН рекомендуется использование в составе сахароснижающей терапии иНГЛТ-2 с целью снижения риска смерти и прогрессирования этого ССЗ: УУР – А, УДД – 1.

19.

Кроме глибенкламида и саксаглиптина, у пациентов с сочетанием СД 2 и ХСН не рекомендовано применение ТЗД.

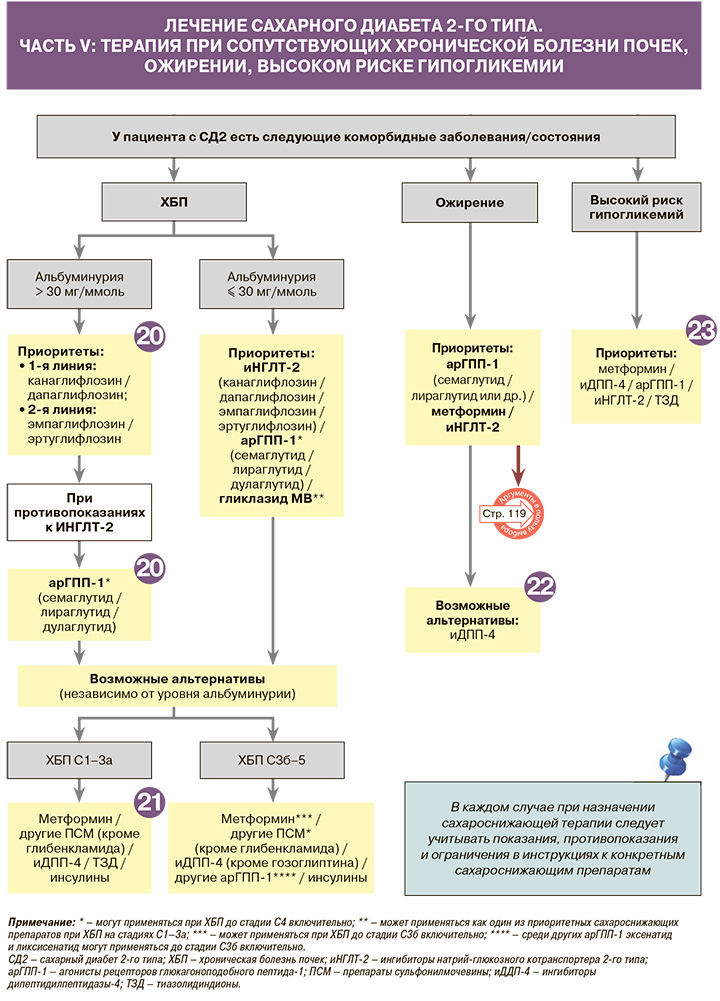

20.

У пациентов с СД2 и ХБП для снижения риска прогрессирования ХБП и сердечнососудистых событий рекомендуется применение иНГЛТ-2 или арГПП-1, обладающих доказанными ренальными и кардиоваскулярными преимуществами: УУР – А, УДД – 2.

21.

• Глибенкламид не рекомендован пациентам с расчетной скоростью клубочковой фильтрации (рСКФ) < 60 мл/мин./1,73 м2, метформин, эксенатид и ликсисенатид – < 30 мл/мин./1,73 м2, лираглутид, семаглутид и дулаглутид – < 15 мл/мин./1,73 м2. Не рекомендовано использовать при ХБП С3б–5 препараты группы ТЗД.

• Необходимо помнить о повышении риска развития гипогликемии у пациентов на инсулинотерапии по мере прогрессирования заболевания почек от ХБП С1–2 до С3–5, что требует снижения дозы инсулина.

22.

К сахароснижающим средствам, вызывающим прибавку массы тела, относятся ПСМ, ТЗД, инсулины. При клинической необходимости они должны быть назначены без учета этого побочного эффекта.

23.

К основным критериям риска тяжелой гипогликемии относятся тяжелая гипогликемия в анамнезе, бессимптомная гипогликемия, большая продолжительность СД, ХБП С3–5, деменция. Препаратами, не рекомендованными при высоком риске гликемии, являются ПСМ, репаглинид и инсулины.