Диагностика

1.

Наряду симптомами, обусловленными поражением дыхательных путей (остро возникший продуктивный кашель с отделением небольшого количества слизистой, иногда гнойной мокроты длительностью не более 2 нед., дискомфорт в груди, одышка), острый бронхит (ОБ) может сопровождаться симптомами интоксикации, такими как повышение температуры тела (как правило, до субфебрильных значений), головная боль, общая слабость и др. Нередко у пациентов наблюдаются заложенность носа, ринорея, нарушение носового дыхания, гиперемия ротоглотки [1].

2.

• У всех больных с подозрением на ОБ рекомендуется провести оценку жалоб, социального статуса, собрать полный медицинский, эпидемиологический анамнез и профессиональный анамнез: уровень убедительности рекомендаций (УУР) – С, уровень достоверности доказательности (УДД) – 5 [1]. В подавляющем числе случаев ОБ у взрослых имеет вирусную этиологию, и в ряде ситуаций можно выделить особенности течения болезни, характерные для актуального возбудителя. Например, типичная гриппозная инфекция начинается, как правило, с резкого подъема температуры тела (38–40 °С), которая сопровождается ознобом, головокружением, болями в мышцах, головной болью и общей слабостью. Температура достигает максимума к концу первых – началу вторых суток болезни. К этому времени все симптомы гриппа максимально выражены. Ринорея, как правило, не наблюдается, напротив, больные часто жалуются на чувство сухости в носу и глотке. В большинстве случаев появляется сухой или малопродуктивный кашель, сопровождающийся болью за грудиной. Длительность лихорадочного периода составляет в среднем 3–5 дней, общая продолжительность заболевания 7–10 дней. Снижение температуры тела сопровождается улучшением состояния пациента, однако явления постинфекционной астении могут сохраняться в течение 2–3 нед., что чаще всего наблюдается у пожилых больных. При инфекции, вызванной вирусом парагриппа, наряду с классическими симптомами ОРВИ зачастую имеет место осиплость голоса, при аденовирусной инфекции – конъюнктивит [1].

• Бактериальная этиология ОБ наблюдается значительно реже – не более чем у 10–15% пациентов. Бактериальными возбудителями ОБ наиболее часто являются Mycoplasma и Chlamydophila pneumoniae. В случаях инфицирования этими патогенами в клинической картине ОБ, как правило, наряду с кашлем присутствует фарингит/ларингит. Однако, как и в случае с ОБ вирусной природы, несмотря на наличие определенных характерных клинических признаков той или иной инфекции, каких-либо закономерностей, позволяющих с высокой степенью надежности предсказать возбудителя заболевания без дополнительных лабораторных методов исследования, в настоящее время не существует [1].

• Кроме инфекционных агентов причиной развития ОБ может быть ингаляционное воздействие вредных физических и химических факторов (аэрополлютанты, вулканическое загрязнение воздуха, аммиак, табак, металлические микроэлементы и др.). В этом случае одно из магистральных направлений терапии – прекращение/сокращение контакта с указанными триггерами [1].

• У всех больных с подозрением на ОБ рекомендуется провести общий осмотр, измерить показатели жизнедеятельности (измерение частоты сердцебиения, исследование пульса, измерение артериального давления на периферических артериях, общая термометрия) и выполнить детальное обследование грудной клетки: УУР – С, УДД – 5 [1]. Физическими признаками ОБ являются выслушиваемые при аускультации легких жесткое дыхание (в том числе с удлиненным выдохом), диффузные сухие свистящие и жужжащие хрипы. Однако необходимо отметить, что данные, получаемые при физическом обследовании, зависят от многих факторов, включая возраст пациента, наличие сопутствующих заболеваний и др. [1].

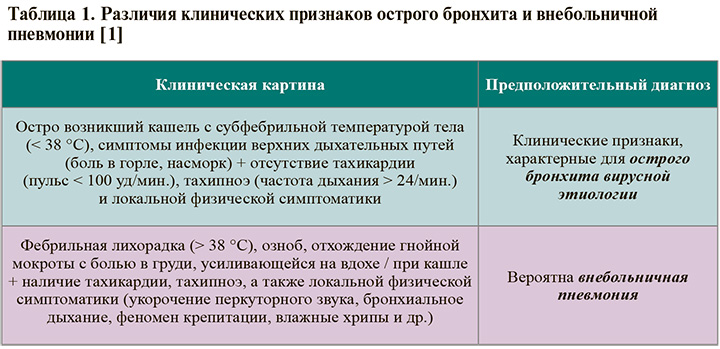

• Для ОБ не существует патогномоничных симптомов, поэтому в целом он является диагнозом исключения. В этом плане наиболее важна дифференциальная диагностика ОБ с внебольничной пневмонией (ВП). Различия в клинических проявлениях ОБ и ВП, позволяющие сделать предварительное предположение о наличии того или иного заболевания, отражены в таблице 1.

3.

• Всем больным с подозрением на ОБ рекомендуется развернутый общий (клинический) анализ крови с исследованием уровня лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитарная формула): УУР – С, УДД – 5 [1]. Данные общего анализа крови в случае диагностики ОБ не являются специфичными, однако при вирусной этиологии заболевания в общем анализе крови, как правило, не отмечаются лейкоцитоз и палочкоядерный сдвиг в сторону юных форм.

Напротив, лейкоцитоз > 10–12×109/л с повышением уровня нейтрофилов и/или палочкоядерный сдвиг > 10%, нейтрофильно-лимфоцитарное соотношение >20 указывают на высокую вероятность развития бактериальной инфекции, что требует дальнейшего обследования пациента с целью исключения внебольничной пневмонии. При вирусной этиологии ОБ возможны лейкопения и лимфоцитоз. При пневмонии или (реже) при бактериальной этиологии ОБ наблюдаются лейкоцитоз (> 15×109/л) со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, ускорение скорости оседания эритроцитов [1].

• Исследование уровня С-реактивного белка (СРБ) в сыворотке крови рекомендуется при дифференциальной диагностике ОБ с пневмонией и для определения показаний к антибактериальной терапии: УУР – В, УДД – 3 [1]. При пороговом значении СРБ < 20 мг/л в подавляющем числе случаев ОБ можно предположить вирусную этиологию заболевания и отказаться от применения антибиотиков. Напротив, уровень этого маркера > 50 мг/л подтверждает вероятность бактериальной инфекции, а концентрация > 100 мг/л свидетельствует в пользу бактериальной пневмонии, в связи с чем в этих случаях рекомендовано обследование, направленное на исключение бактериального процесса (общий анализ крови, рентгенография органов грудной клетки). В случае промежуточных значений СРБ (от 20 до 50 мг/л) рекомендованы динамическое наблюдение пациента, дальнейшее обследование, направленное на исключение бактериального процесса [1].

• Показаниями для проведения рентгенологического исследования органов грудной клетки амбулаторным больным с жалобами на остро возникший кашель с целью исключения диагноза пневмонии является выявление в ходе осмотра пациента увеличения частоты сердечных сокращений > 100/мин., одышки > 24/мин или температуры тела > 38 °С либо выслушивание при аускультации влажных хрипов на стороне поражения. Также целесообразно выполнять рентгенологическое обследование у больных пациентов пожилого и старческого возраста в случае сохранения у них лихорадки более 3 сут. У пациентов с ОБ каких-либо рентгенологических изменений органов грудной клетки / придаточных пазух носа не наблюдается [1].

• Дополнительными инструментальными методами обследования пациента с подозрением на ОБ служат пульсоксиметрия (УУР – С, УДД – 5) и электрокардиография (УУР – С, УДД – 4). Пульсоксиметрия – простой и надежный скрининговый метод, позволяющий выявить пациентов с дыхательной недостаточностью. ОБ, как правило, не сопровождается дыхательной недостаточностью. Электрокардиография в стандартных отведениях рекомендуется пациентам с ОБ, имеющим сопутствующую патологию сердечно-сосудистой системы. Это исследование не несет в себе какой-либо специфической информации, однако неблагоприятное течение ОБ увеличивает риск декомпенсации хронических сопутствующих заболеваний, развития нарушений ритма и острого коронарного синдрома [1].

4.

К факторам риска бактериальных осложнений ОБ, требующим углубленного обследования пациента, относятся возраст > 65 лет, сахарный диабет, цереброваскулярные заболевания, застойная сердечная недостаточность, хроническая почечная, печеночная недостаточность, алкоголизм, дефицит массы тела, прием глюкокортикостероидов [1].

5.

• Как уже отмечалось, ОБ может рассматриваться как диагноз исключения: он формируется синдромально на основании наличия характерных клинических симптомов острого поражения бронхиального дерева, данных лабораторных и инструментальных исследований при условии исключения хронической патологии бронхолегочной системы и острого инфекционного процесса с поражением легочной ткани. При формулировке диагноза ОБ учитывают особенности клинического течения заболевания (степень тяжести, период болезни) и приводят его обоснование. При наличии осложнений и сопутствующих заболеваний запись делается отдельной строкой для каждого из пунктов [1].

• При сохранении у пациентов с ОБ симптомов более 14 дней, исключении активной вирусной и/или бактериальной инфекций, наличии жалоб на одышку, ощущения «хрипов в грудной клетке», а также в случае аускультативных данных, указывающих на бронхообструктивный синдромом, с целью дифференциальной диагностики рекомендуется исследование функции внешнего дыхания для выявления обструктивных нарушений легочной вентиляции: УУР – С, УДД – 5 [1]. У пациентов с ОБ как правило, регистрируются нормальные показатели легочной вентиляции [1].

• Дифференциально-диагностические исследования с целью исключения постназального затека, бронхиальной астмы, эзофагогастрального рефлюкса следует проводить в случаях, когда по результатам проведенного врачебного осмотра выявляются особенности клинической картины определенной болезни, либо при наличии у пациента кашля продолжительностью более 4 нед.: УУР – С, УДД – 5 [1].

6.

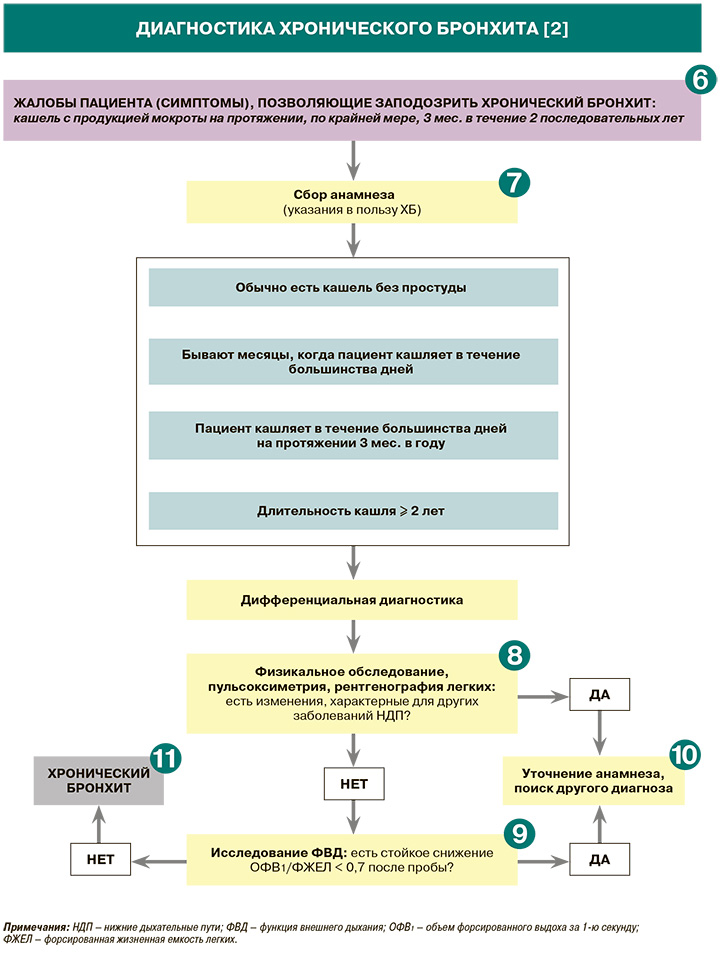

Для хронического бронхита (ХБ) характерно постепенное начало: утренний кашель с отделением слизистой мокроты, который постепенно начинает беспокоить в течение суток, усиливаясь в холодную и сырую погоду, продолжается на протяжении большинства дней за период не менее 3 мес. подряд в течение 2 и более лет и с годами становится постоянным. На начальных стадиях ХБ кашель отмечается только по утрам – «утренний туалет бронхов» c небольшим количеством мокроты. C течением времени частота кашля нарастает (утренние часы, утренние и дневные часы, в течение суток). При выраженном экспираторном коллапсе трахеи и крупных бронхов (провисание мембранозной части трахеи в ее просвет и спадении бронхов на выдохе) кашель принимает характер лающего и может сопровождаться синкопальными состояниями (кратковременной потерей сознания вследствие острой гипоксии мозга) [2].

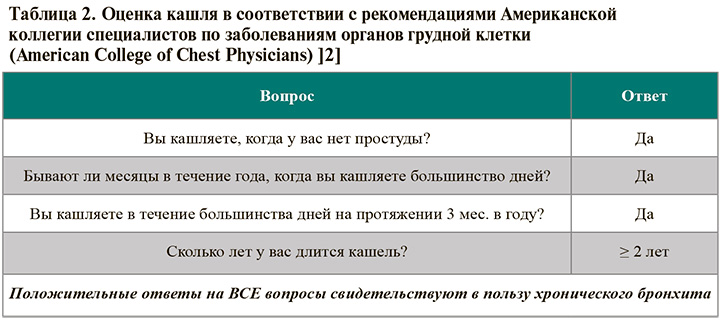

• У пациентов с подозрением на ХБ рекомендуется оценивать кашель в соответствии с рекомендациями Американской коллегии специалистов по заболеваниям органов грудной клетки (American College of Chest Physicians, ACCP): УУР – С, УДД – 5 [2]. Соответствующие вопросы и интерпретация результатов приведены в таблице 2.

7.

• С целью выявления факторов риска ХБ всем пациентам с хроническим кашлем рекомендуется оценить прямое воздействие респираторных раздражителей: пассивное воздействие курительного дыма на работе и дома; оценка индекса курящего человека (пачек-лет), неблагоприятные профессиональные и/или жилищно-бытовые условия. Также должна быть выполнена оценка частоты обострений ХБ в течение года: УУР – С, УДД – 5 [2].

8.

• Рекомендуется всем пациентам с подозрением на ХБ проведение физикального обследования для выявления патологических симптомов; в рамках этого обследования рекомендуется выполнять аускультацию легких при форсированном дыхании, а также в положении лежа: УУР – С, УДД – 5 [2]. Физикальные патологические симптомы у больных с ХБ могут отсутствовать. Изменения при аускультации, а именно сухие хрипы рассеянного характера, преимущественно в задненижних отделах грудной клетки, грубые жужжащие сухие хрипы при вовлечении в процесс крупных и средних бронхов, а также свистящие хрипы, особенно хорошо слышимые на выдохе, характерны для поражения мелких бронхов, свидетельствуют о бронхоспастическом синдроме. Указанная аускультативная картина легких требует своевременной дифференциальной диагностики с другими заболеваниями органов дыхания [2].

• Рекомендуется проведение пульсоксиметрии (оценку SpO2) до и после выполнения 6-минутной шаговой пробы всем пациентам с подозрением на ХБ для определения дыхательной недостаточности и уточнения ее степени: УУР – С, УДД – 2 [2]. Течение ХБ не сопровождается дыхательной недостаточностью, а ее наличие указывает на наличие другого заболевания [2].

• Рекомендуется проведение рентгенографии легких в передней прямой проекции всем пациентам с подозрением на ХБ для исключения других заболеваний органов дыхания: УУР – С, УДД – 5 [2]. У большинства больных с ХБ на обзорных рентгенограммах изменения в легких отсутствуют. При длительном течении ХБ наблюдается сетчатая деформация легочного рисунка, которая часто сочетается с другими признаками дистального бронхита. Рентгенография легких оказывает помощь в диагностике осложнений или другой патологии органов дыхания (пневмонии, бронхоэктазов), в случае дифференциальной диагностики с заболеваниями, при которых симптомы бронхита могут сопутствовать основному процессу (туберкулез, опухоль и т. д.) [2].

9.

Рекомендуется исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с целью выявления рестриктивных и обструктивных нарушений легочной вентиляции у пациентов с ХБ при дифференциальной диагностике с ХОБЛ для определения функции внешнего дыхания (объем форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1), жизненная емкость легких, форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), ОФВ1/ФЖЕЛ): УУР – С, УДД – 5 [2]. При стабильном течении ХБ показатели функции внешнего дыхания находятся в пределах нормальных значений. Стабильное течение ХБ (фаза клинической ремиссии) с функциональной точки зрения сопровождается постбронходилататорным отношением ОФВ1/ФЖЕЛ ≥ 0,7, при этом бронходилатационный тест с сальбутамолом 400 мкг отрицательный (прирост ОФВ1 менее 12% и менее 200 мл от исходной величины). ХБ не сопровождается бронхообструктивным синдромом [2].

10.

• Рекомендуется при проведении дифференциальной диагностики у больных с длительным (не менее 3 мес., повторяющийся от 2 и более лет) продуктивным кашлем с целью исключения ХБ задавать следующие вопросы (УУР – С, УДД – 5) [2]:

– как давно появился кашель;

– кашель сухой или с мокротой;

– какое количество мокроты отделяется за сутки;

– каков характер мокроты;

– отмечалась ли в мокроте примесь крови;

– есть ли выделения из носа;

– связана ли работа с профессиональными вредностями;

– имеется ли среди родных и близких длительный кашель или туберкулез, рак, бронхиальная астма;

– принимает ли пациент ингибиторы АПФ, бета-адреноблокаторы.

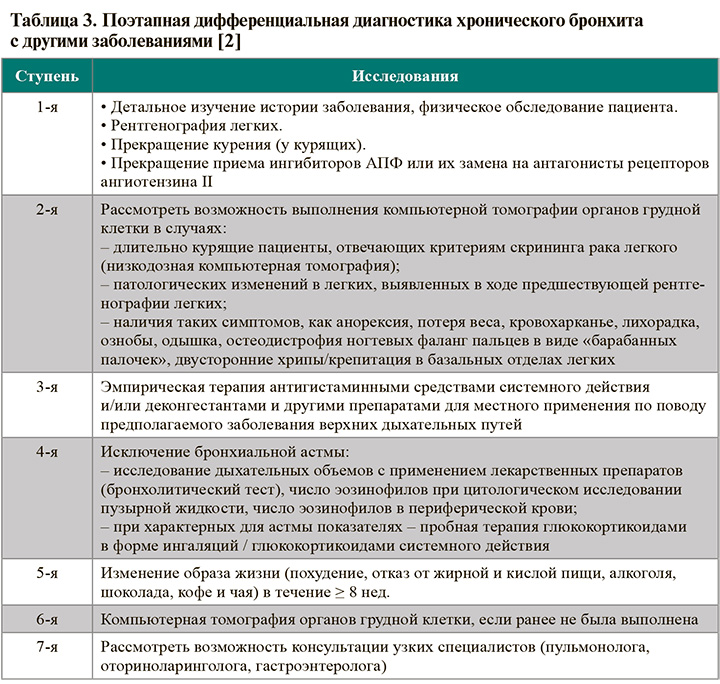

• Рекомендуется пациентам с синдромом хронического кашля в целях дифференциальной диагностики ХБ с другими заболеваниями последовательность из 7 этапов (ступеней) обследования (УУР – С, УДД – 5) [2], представленная в таблице 3.

11.

В целом диагноз ХБ устанавливается на основе следующих критериев [2]:

– «кашлевого анамнеза» (кашель малопродуктивный или с выделением мокроты в течение 3 мес. не менее 2 лет);

– выявления обструкции дыхательных путей (ее обратимого и необратимого компонента) при дифференциальной диагностике с хронической обструктивной болезнью легких;

– отсутствия другой патологии бронхолегочного аппарата (туберкулеза, пневмонии, бронхиальной астмы, рак легкого и др.), обусловливающей «кашлевой анамнез».

Лечение

1.

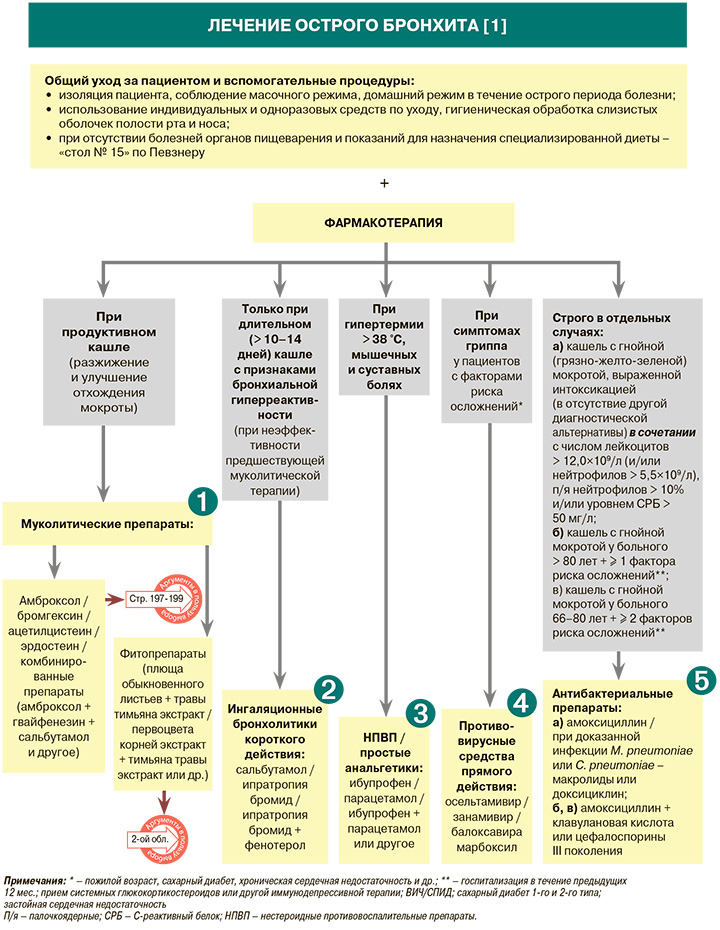

• Пациентам с ОБ при наличии продуктивного кашля возможно назначение муколитических препаратов для разжижения и улучшения отхождения мокроты: УУР – С, УДД – 5 [1]. Режимы дозирования средств этой группы, рекомендованных при ОБ, представлены в таблице 4.

• НЕ рекомендуется при ОБ, протекающем с продуктивным кашлем, назначение противокашлевых (антитуссивных) препаратов и средств для лечения простудных заболеваний, так как их назначение может сопровождаться нарушением мукоцилиарного клиренса: УУР – С, УДД – 5 [1]. Исключение составляют ситуации, когда пациента беспокоит длительный (постинфекционный) непродуктивный кашель, значительно нарушающий качество жизни (болевой синдром, нарушение сна, нарушение дневной активности и др.): УУР – С, УДД – 5 [1]. В этом случае возможно использование таких противокашлевых средств, как ренгалин / леводропропизин / бутамират [1].

2.

• Применение селективных бета2-адреномиметиков рекомендовано только у пациентов с ОБ и длительным (более 10–14 дней) кашлем и признаками бронхиальной гиперреактивности в случае неэффективности предшествующей муколитической или противокашлевой терапии. В этой ситуации возможно использование коротко действующих ингаляционных бронхолитиков в следующих дозах [1]:

– сальбутамол 100 мкг/доза в форме дозированного аэрозольного ингалятора (ДАИ) – 2–4 дозы 3 раза/сут.;

– ипратропия бромид + фенотерол 20/50 мкг/доза в форме ДАИ – 1–2 дозы 3 раза/сут.;

– ипратропия бромид 20 мкг/доза в форме ДАИ – 2 дозы 4 раза/сут.

• При этом рутинное применение ингаляционных бронхолитиков (селективных бета2-адреномиметиков или адренергических средств в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с глюкокортикостероидами) при ОБ НЕ рекомендовано: УУР – В, УДД – 1 [1]. По данным рандомизированных контролируемых исследований (РКИ), потенциальные положительные стороны от применения селективных бета2-адреномиметиков сомнительны по сравнению с их побочными эффектами, наблюдаемыми в процессе лечения [1]. Также при ОБ НЕ рекомендовано применение ингаляционных глюкортикостероидов (ГКС): УУР – В, УДД – 2 [1].

3.

• Рекомендовано назначение нестероидных противовоспалительных препаратов (ибупрофен) или парацетамола пациентам с гипертермией выше 38 °С, мышечными и суставными болями с жаропонижающей, болеутоляющей и противовоспалительной целью: УУР – С, УДД – 5 [1]. Парацетамол применяют по 325–500 мг до 3 раз/сут. (максимальная суточная доза – 1500 мг), ибупрофен – по 200–400 мг 3 раза/сут. (максимальная суточная доза – 1200 мг). Назначение препаратов этой группы длительным курсом нецелесообразно [1].

4.

• Рекомендовано назначение осельтамивира у пациентов с симптомами гриппа, имеющих факторы риска (пожилой возраст, сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность и др.): УУР – С, УДД – 4 [1]. Целесообразность назначения этого препарата при гриппе определяется врачом индивидуально для каждого пациента. Осельтамивир применяется в дозе 75 мг 2 раза/сут. в течение 5 дней [1].

• В действующих российских клинических рекомендациях оговаривается возможность (тоже индивидуально для каждого пациента) использования при ОБ на фоне гриппа и двух других противовирусных средств прямого действия (без УУР и УДД): занамивира (10 мг ингаляционно 2 раза/сут.) и балоксавира марбоксила (40 мг 1 раз/сут. при массе тела 40–80 кг и 80 мг 1 раз/сут. при весе > 80 кг) [1].

5.

• В большинстве случаев при ОБ применение антибактериальных препаратов системного действия НЕ рекомендовано: УУР – А, УДД – 1 [1]. В целом ряде РКИ был сделан вывод о том, что антибиотики не оказывают никакого влияния на улучшение состояния пациентов с ОБ, при этом сообщается о высокой частоте нежелательных явлений, которые сопутствуют их применению. Другой проблемой неоправданного назначения антибактериальных препаратов системного действия при данном заболевании является рост устойчивости к ним актуальных респираторных патогенов [1].

• Назначение антибиотика при ОБ возможно в случае кашля с гнойной (грязножелто-зеленой) мокротой в сочетании с выраженной интоксикацией (в отсутствие другой диагностической альтернативы) при числе лейкоцитов > 12,0×109/л (и/или нейтрофилов > 5,5×109/л), палочкоядерных нейтрофилов > 10% и/или СРБ > 50 мг/л. При соблюдении указанных критериев в большинстве случаев применяется амоксициллин в дозе 3000 мг/сут. в течение 5–7 дней. При этом важно подчеркнуть, что сам по себе кашель с гнойной мокротой без соответствующих лабораторных показателей в анализе периферической крови и/или соответствующего уровня СРБ не является показанием для назначения антибактериальных препаратов системного действия ОБ [1].

• При лабораторно подтвержденном наличии у пациента с ОБ таких возбудителей, как M. pneumoniae или C. pneumoniae, целесообразно (при наличии вышеуказанных критериев к назначению антибактериальных препаратов системного действия) применение азитромицина по 500 мг 1 раз/сут. в течение 3 дней, или кларитромицина по 500 мг 2 раза/сут. 5–10 дней, или доксициклина по 100 мг 2 раза/сут. 5–10 дней [1].

• У пациентов с ОБ в возрасте > 80 лет показаниями к назначению антибиотиков служит кашель с гнойной мокротой у больного в сочетании как минимум с одним из следующих сопутствующих факторов: госпитализация в течение предыдущих 12 мес.; прием системных ГКС или другой иммунодепрессивной терапии; ВИЧ/СПИД; сахарный диабет 1-го и 2-го типа; застойная сердечная недостаточность. У больных в возрасте 66–80 лет антибактериальная терапия назначается при гнойной мокроте в сочетании минимум с двумя из указанных факторов. В этих случаях целесообразно использование амоксициллина + клавулановой кислоты (875/125 мг 2 раза/сут. в течение 7–10-дней), или цефдиторена (200 мг 2 раза/сут. в течение 5–7 дней), или цефподоксима (200 мг 2 раза/сут. в течение 5–7 дней) [1].

6.

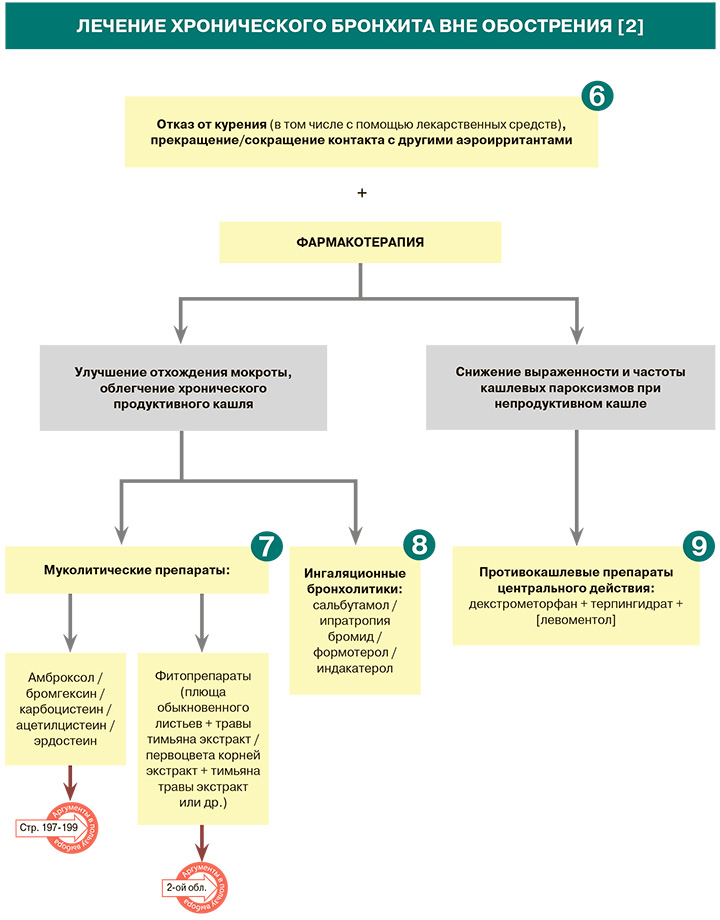

• Всем пациентам с ХБ рекомендуется отказ от курения для профилактики обострений и лучшего контроля за симптомами заболевания: УУР – С, УДД – 5 [2]. Пациентам с ХБ, подвергающихся длительному воздействию аэроирритантов (компоненты табачного дыма, аэроирританты на рабочем месте), рекомендуется избегать их. Отказ от курения сопровождается прекращением кашля или существенным уменьшением его интенсивности у 94–100% пациентов, причем в половине случаев этот эффект оказывается стойким (> 1 мес.). В 5-летнем исследовании у подавляющего большинства пациентов с ХБ, прекративших курить (> 90%), наблюдалось обратное развитие или уменьшение выраженности основных симптомов заболевания, сохранявшееся в течение всего последующего наблюдения [2].

• Всем курящим пациентам с ХБ при отсутствии противопоказаний для поддержки усилий по прекращению курения рекомендуется назначать фармакологические средства для лечения табачной зависимости: УУР – В, УДД – 2 [2]. К препаратам первой линии для лечения табачной зависимости относится варениклин. Комбинация совета врача, группы поддержки, отработки навыков борьбы с вредной привычкой и никотинозаместительной терапии приводит через 1 год к отказу от курения в 35% случаев, при этом через 5 лет остаются некурящими 22% пациентов [2].

7.

• Пациентам с ХБ и продуктивным кашлем рекомендуется симптоматическая терапия муколитическими препаратами (амброксол, бромгексин, карбоцистеин, ацетилцистеин, эрдостеин), принимаемыми в общепринятых дозах, с целью регресса заболевания, а также уменьшения частоты повторных обострений: УУР – А, УДД – 1 [2].

• Пациентам с кашлем и образованием мокроты для облегчения ее выведения рекомендуются мукоактивные комбинированные растительные лекарственные препараты, включающие плюща обыкновенного листьев экстракт + тимьяна травы экстракт (в форме сиропа) и первоцвета корней экстракт + тимьяна травы экстракт (в форме таблеток, покрытых оболочкой): УУР – С, УДД – 5 [2].

• Наблюдательные исследования и исследования реальной клинической практики свидетельствуют, что муколитические препараты, изменяя объем и состав бронхиального секрета, облегчают его элиминацию при заболеваниях верхних и нижних дыхательных путей, в том числе при ХБ. Поскольку современные рекомендации по медикаментозной терапии хронического кашля рассматривают симптоматическое лечение как одно из основных, то, очевидно, облегчение экспекторации мокроты и косвенно уменьшение кашля делают муколитики важной составляющей терапии пациентов с ХБ. В свою очередь, облегчение кашля способствует обратному развитию других симптомов, с ним связанных: нарушений сна, ухудшению общего самочувствия, болям в груди, одышке и иным проявлениям респираторного дискомфорта [2].

• Обладая одновременно противовоспалительной и антиоксидантной активностью, некоторые из муколитиков (амброксол, бромгексин, карбоцистеин, ацетилцистеин) способны снижать частоту и продолжительность обострений ХБ [2].

8.

• Пациентам со стабильным течением ХБ рекомендовано применение бронходилататоров (селективных бета2-адреномиметиков, антихолинергических средств) для облегчения кашля: УУР – С, УДД – 5 [2].

• Бета2-агонисты короткого действия (сальбутамол, фенотерол) облегчают экспекторацию мокроты за счет расширения просвета дыхательных путей, увеличения частоты биения ресничек мерцательного эпителия и гидратации слизистой бронхов, а также уменьшения вязкости бронхиального секрета. Бета2-агонисты длительного действия (формотерол, индакатерол) также повышают частоту биения ресничек эпителия слизистой бронхов, увеличивая одновременно пиковую скорость выдоха [2].

• Холиноблокатор короткого действия ипратропия бромид при длительном использовании у пациентов со стабильным течением ХБ уменьшает частоту повторных эпизодов кашля, степень его выраженности, а также способствует значительному уменьшению объема экспекторируемой мокроты. С другой стороны, при назначении холиноблокатора длительного действия тиотропия бромида не удалось продемонстрировать его влияние на выраженность кашля и его частоту [2].

9.

Для снижения выраженности и частоты кашлевых пароксизмов у пациентов с ХБ рекомендуется прием противокашлевых препаратов центрального действия (декстрометорфан + терпингидрат + левоментол): УУР – С, УДД – 5 [2].

10.

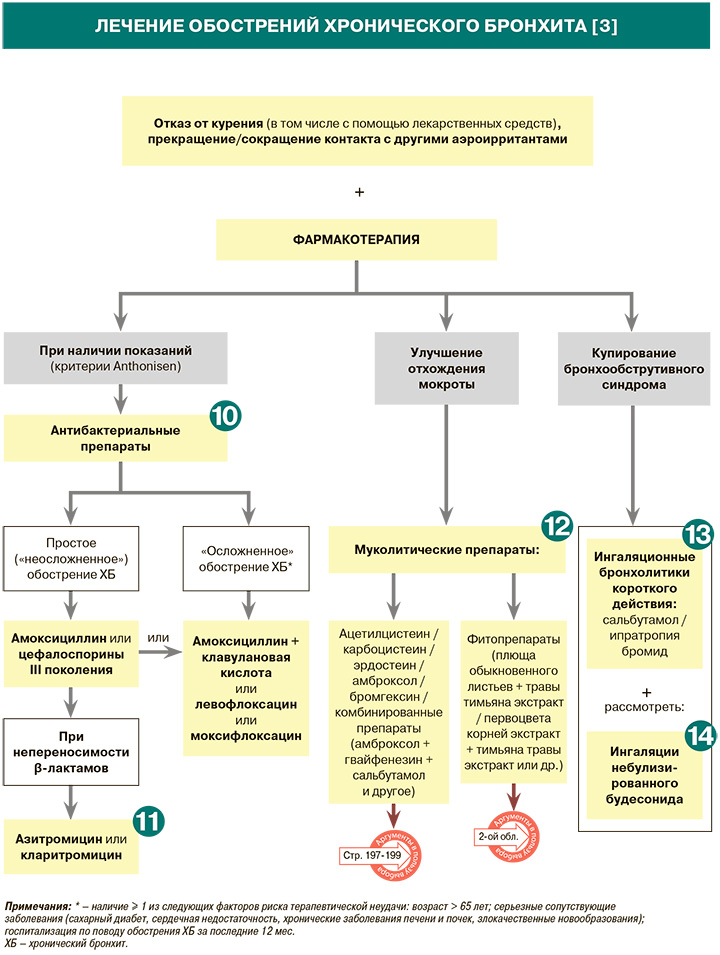

• Обострение ХБ определяется как состояние, связанное с ухудшением состояния стабильного пациента и сопровождающееся увеличением объема мокроты, появлением гнойной мокроты и /или нарастанием одышки. Обострению часто предшествуют симптомы инфекции верхних дыхательных путей (доказательства вирусной инфекции обнаруживаются примерно в трети эпизодов). К другим распространенным факторам риска обострений ХБ относятся воздействие табачного дыма и других вредных аэроирритантов (пыль, окись углерода, сернистый ангидрид, окислы азота и др.), сырого и холодного климата, аллергические заболевания и иммунодефицитные состояния и др. [2].

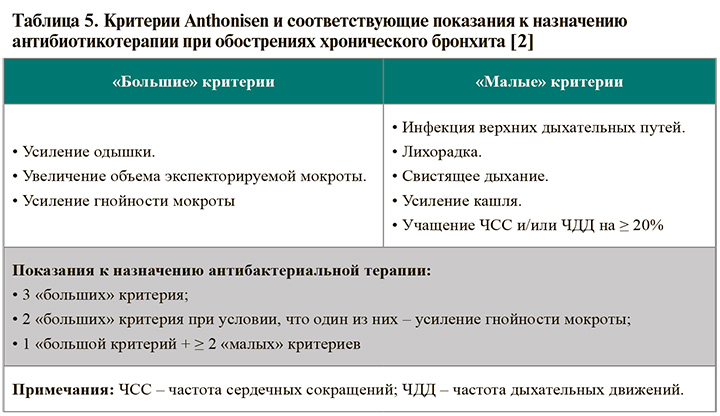

• В качестве показаний к антибактериальной терапии при обострении ХБ рекомендуется применять критерии Anthonisen: УУР – В, УДД – 1 [2]. Соответствующие критерии и клинические ситуации, в которых оправдано назначение антибиотиков, приведены в таблице 5. Оптимальная продолжительность применения антибактериальных препаратов при обострении ХБ составляет 5–7 сут. [2].

11.

При непереносимости β-лактамов (амоксициллина или цефалоспоринов) пациентам с простым («неосложненным») обострением ХБ рекомендуется назначать новые макролиды (азитромицин или кларитромицин). Кларитромицин, помимо основного антибактериального действия, проявляет иммуномодулирующие и противовоспалительные свойства. К важным его преимуществам относятся защита и нормализация функций реснитчатого эпителия, улучшение мукоцилиарного клиренса, ингибирование хемотаксиса в дыхательных путях и подавление продукции и высвобождения слизи. Кроме того, кларитромицин подавляет выработку пневмолизина – важного фактора вирулентности S. pneumoniae (одного из этиологических факторов обострений ХБ) [2].

12.

При обострении ХБ пациентам с кашлем и образованием мокроты для облегчения ее выведения рекомендуется применение муколитических препаратов (ацетилцистеин, карбоцистеин, эрдостеин, амброксол, бромгексин, комбинированные препараты, содержащие тройную комбинацию бромгексин/амброксол + сальбутамол/ левосальбутамол + гвайфенезин, ренгалин), а также в качестве альтернативных средств мукоактивных комбинированных растительных лекарственных препаратов, включающих комбинации плюща обыкновенного листьев экстракт + тимьяна травы экстракт и первоцвета корней экстракт + тимьяна травы экстракт: УУР – С, УДД – 5 [2].

13.

При обострении ХБ рекомендуется назначение коротко действующих ингаляционных селективных бета2-адреномиметиков (сальбутамол), антихолинергических средств (ипратропия бромид) или их комбинации для эффективного лечения обострения заболевания: УУР – С, УДД – 5 [2]. Эффективность коротко действующих ингаляционных бета2-адреномиметиков и антихолинергических средств при обострении ХБ примерно одинакова. Преимуществом первой группы препаратов является более быстрое начало действия, вторых – высокая безопасность и хорошая переносимость [2].

14.

Как правило, пациентам с обострением ХБ не требуется применение ГКС.

В случае бронхообструктивного синдрома при обострении ХБ необходимо уточнение его диагностической принадлежности. Для купирования бронхообструктивного синдрома рекомендован короткий курс (5 дней) ГКС системного действия (например, преднизолона в пероральной форме 30–40 мг/сут.) либо ингаляционного (небулированного) будесонида 4 мг/сут. в целях быстрого восстановления функции легких: УУР – С, УДД – 5 [2]. При этом следует подчеркнуть, что оптимальная доза и продолжительность приема ГКС системного действия при обострениях ХБ действия неизвестны [2].