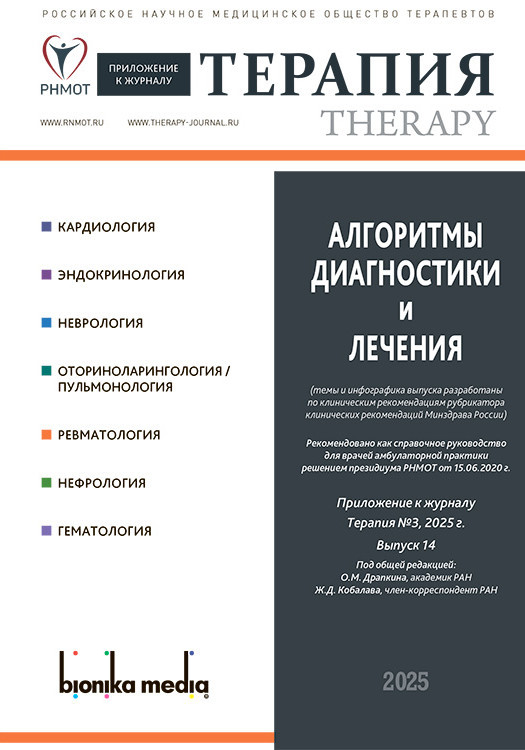

Диагностика

1.

• Рекомендуется всем пациентам при подозрении на железодефицитную анемию (ЖДА) проведение физикального обследования, при этом необходимо обращать внимание на характерные признаки сидеропенического и анемического (гипоксического) синдромов для верификации диагноза: уровень убедительности рекомендаций (УУР) – С, уровень достоверности доказательств (УДД) – 5. Гипоксический (анемический) синдром включает общие для всех анемий симптомы: бледность, усиленное сердцебиение, шум в ушах, головную боль, слабость. К проявлениям сидеропенического синдрома относятся извращения вкуса, сухость кожи, изменение ногтей, выпадение волос, ангулярный стоматит, жжение языка, диспептический синдром. Несмотря на четко очерченную клиническую картину ЖДА, симптомы анемии и сидеропении обладают низкой диагностической ценностью и не позволяют уверенно говорить о наличии ЖДА. Решающее значение в ее диагностике имеют лабораторные исследования.

• К менее известным клиническим проявлениям железодефицита, которые могут быть установлены при расспросе пациента / изучении анамнеза, можно отнести невротические реакции и неврастению, снижение работоспособности мышц и общей толерантности к физической нагрузке, нарушения метаболических процессов в миокарде, нарушения периферического кровообращения (снижение периферического сопротивления и венозного тонуса, уменьшение функциональных резервов артериол) и микроциркуляции. При длительном течении ЖДА у пациентов постепенно нарастают явления миокардиодистрофии и симпатикотонии в вегетативной регуляции сердечной деятельности. При ЖДА также наблюдаются поражения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в виде хронических гастритов и синдромов нарушения всасывания в кишечнике.

• У пациентов пожилого и старческого возраста ЖДА может сопровождаться возникновением или прогрессированием гериатрических синдромов – старческой астении, саркопении, падений, когнитивных расстройств, депрессии и др.

• Основными причинами развития ЖДА у небеременных женщин в репродуктивном возрасте служат обильные менструальные кровотечения. У женщин в постменопаузе и мужчин наиболее распространенная причина развития железодефицита – кровопотеря из ЖКТ. Дефицит железа может развиваться и без кровопотери, например, вследствие нарушения всасывания железа при воспалительных заболеваниях кишечника (ВЗК). Развитие ЖДА возможно и у доноров крови, постоянно сдающих кровь в течение многих лет, а также у пациентов с хронической болезнью почек (ХБП), находящихся на программном гемодиализе (еженедельные потери 30–40 мл крови в контуре диализатора). Другими источниками кровопотерь могут быть носовые кровотечения, главным образом у пациентов с геморрагическими диатезами, гематурии различного происхождения (хронический гематурический нефрит, IgА-нефропатии, мочекаменная болезнь, перманентный внутрисосудистый гемолиз), ятрогенные кровопотери (частые повторные заборы крови для исследований), кровопускания (при эритремии).

2.

• Рекомендуется выполнение общего (клинического) анализа крови, оценка гематокрита, уровня эритроцитов, ретикулоцитов в крови, определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах, размеров эритроцитов у пациентов с анемическим синдромом с целью диагностики ЖДА: УУР – С, УДД – 5. При ЖДА отмечается снижение уровня гемоглобина, гематокрита, среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах (МСН и МСНС), среднего объема эритроцитов (МСV). Количество эритроцитов обычно находится в пределах нормы. Ретикулоцитоз для ЖДА не характерен, но может присутствовать у пациентов с кровотечениями. Морфологические признаки ЖДА – гипохромия эритроцитов и анизоцитоз со склонностью к микроцитозу. Следует, однако, иметь в виду, что перечисленные характеристики не позволяют отличить ЖДА от анемии хронических заболеваний (АХЗ).

• Современные гематологические анализаторы способны определять дополнительные параметры, служащие индикаторами железодефицитного эритропоэза – содержание гемоглобина в ретикулоцитах (Ret-He) и процент гипохромных эритроцитов (HYPO-He). Снижение Ret-He < 30,6 пг и увеличение HYPO-He > 5% свидетельствуют о наличии дефицита железа. На значения этих показателей не влияют воспалительные процессы, уремия и беременность, что является их важным преимуществом перед биохимическими маркерами метаболизма железа. Более того, возрастание Ret-He на фоне ферротерапии служит ранним маркером эффективности лечения ЖДА и опережает развитие ретикулоцитарного криза и повышение концентрации гемоглобина.

3.

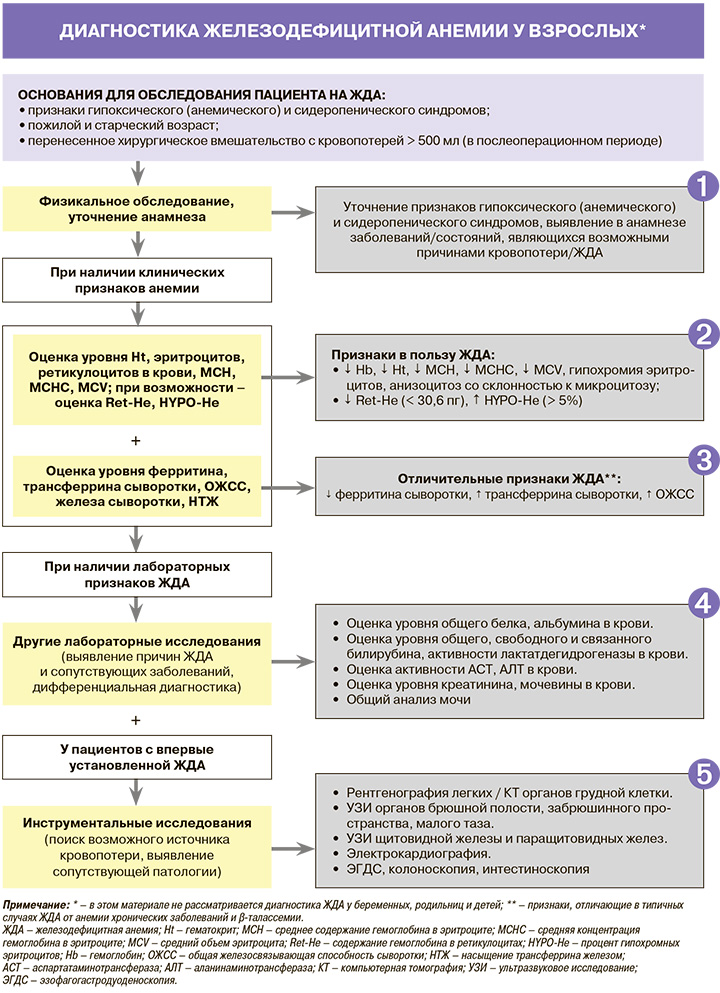

Рекомендуется всем пациентам с подозрением на ЖДА исследовать сывороточные показатели обмена железа – уровень ферритина, трансферрина сыворотки крови, общую железосвязывающую способность сыворотки (ОЖСС), уровень железа сыворотки крови и насыщения трансферрина железом (НТЖ) для верификации наличия абсолютного дефицита железа: УУР – С, УДД – 5. Типичные различия в указанных параметрах между ЖДА, АХЗ и β-талассемией, а также отдельные ситуации, способные затруднить дифференциальную диагностику этих состояний, отражены в таблице 1. Развитию ЖДА предшествует период латентного железодефицита, лабораторными критериями которого служат низкие показатели сывороточного железа и ферритина на фоне нормального уровня гемоглобина.

4.

• Рекомендуется всем пациентам с ЖДА проводить комплекс базовых лабораторных исследований для выяснения причины ее развития и диагностики сопутствующей патологии (УУР – С, УДД – 5):

– исследование уровня общего белка, альбумина в крови c целью оценки белковосинтетической функции печени и корректной интерпретации показателей метаболизма железа;

– исследование уровня общего свободного и связанного билирубина в крови, определение активности лактатдегидрогеназы в крови c целью дифференциальной диагностики ЖДА с гемолитическими анемиями;

– определение активности аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы в крови для исключения цитолитического синдрома с целью корректной интерпретации показателей метаболизма железа;

– определение уровня креатинина, мочевины в крови с целью исключения анемии, ассоциированной с заболеванием почек;

– общий (клинический) анализ мочи c целью исключения гематурии как причины железодефицитного состояния.

• Результаты перечисленных базовых лабораторных исследований могут указывать направление дальнейшего диагностического поиска. Оценка биохимических показателей функции печени необходима для правильной интерпретации параметров обмена железа, так как нарушение белково-синтетической функции печени приводит к снижению продукции гепатоцитами трансферрина и, как следствие, к снижению показателей сывороточного трансферрина и ОЖСС, искажению расчетного коэффициента НТЖ. Нарушение функции почек может приводить к развитию как относительного, так и абсолютного железодефицита. В связи с этим важно отметить, что достоверно различить ЖДА и АХЗ позволяет исследование полной панели параметров метаболизма железа в комплексе с оценкой клинического статуса больного и базовых лабораторных показателей, отражающих функциональную способность печени и почек. Дополнительную информацию в этом плане могут предоставить концентрация С-реактивного белка (СРБ) и расчетный параметр – Delta-Hе (разница между средним содержанием гемоглобина в ретикулоцитах и средним содержанием гемоглобина в эритроцитах). Для АХЗ характерны отрицательные показатели Delta-He и повышенный уровень СРБ.

5.

• Рекомендуется всем пациентам с впервые установленным диагнозом ЖДА проведение следующих инструментальных исследований для поиска возможного источника кровотечения и выявления сопутствующей патологии (УУР – С, УДД – 5):

– рентгенография легких или компьютерная томография (КТ) органов грудной полости;

– ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости (комплексное), забрюшинного пространства, малого таза (комплексное);

– УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез;

– регистрация электрокардиограммы.

• Наиболее трудны для диагностики кровопотери в замкнутые полости, которые чаще всего встречаются при эндометриозе. Аналогичная ситуация наблюдается при изолированном легочном сидерозе, а также гломических опухолях, возникающих в замыкающихся артериях и встречающихся в некоторых артериовенозных анастомозах, например, в легких, плевре.

• Рекомендуется всем пациентам с впервые установленным диагнозом ЖДА мужского пола, а также женщинам в постменопаузе либо в репродуктивном возрасте, у которых ЖДА не коррелирует с ежемесячной потерей менструальной крови или родами, проведение эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС), колоноскопии и интестиноскопии в указанном порядке, до момента обнаружения достоверного источника кровопотери в ЖКТ либо его исключения: УУР – С, УДД – 5. Выявление по данным ЭГДС эзофагита, эрозий или язв не должно рассматриваться в качестве основной причины ЖДА до момента исследования нижних отделов ЖКТ. При недоступности или наличии противопоказаний к колоноскопии, а также при незавершенной колоноскопии возможно выполнение КТ-колоноскопии или толстокишечной видеокапсульной эндоскопии. Если источник кровопотери в верхнем и нижнем отделах ЖКТ найти не удается, необходимо эндоскопическое исследование тонкой кишки (интестиноскопия). Этот метод целесообразно проводить с использованием тонкокишечной видеокапсульной эндоскопии. При обнаружении с его помощью патологии, требующей морфологической верификации диагноза и/или элиминации источника кровотечения, в дальнейшем может быть применен метод двухбалонной интенстиноскопии.

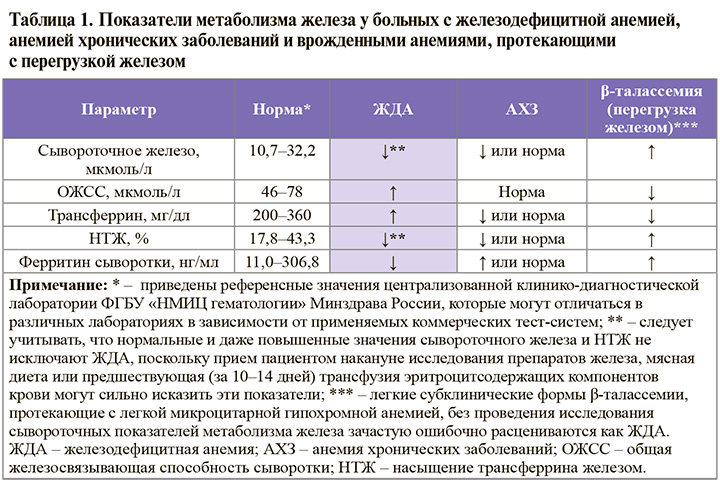

Лечение

1.

• Пациентам с ЖДА легкой или средней степени тяжести рекомендуется назначение пероральных препаратов двухвалентного или трехвалентного железа с целью возмещения дефицита железа в организме. Дозы препаратов железа и длительность лечения рассчитываются индивидуально с учетом возраста, массы тела пациента и терапевтического плана лечения: УУР – С, УДД – 5. Также эта группа препаратов рекомендована пациентам с латентным дефицитом железа (истощением запасов железа в организме при нормальной концентрации гемоглобина) с целью восполнения его тканевых запасов: УУР – С, УДД – 5.

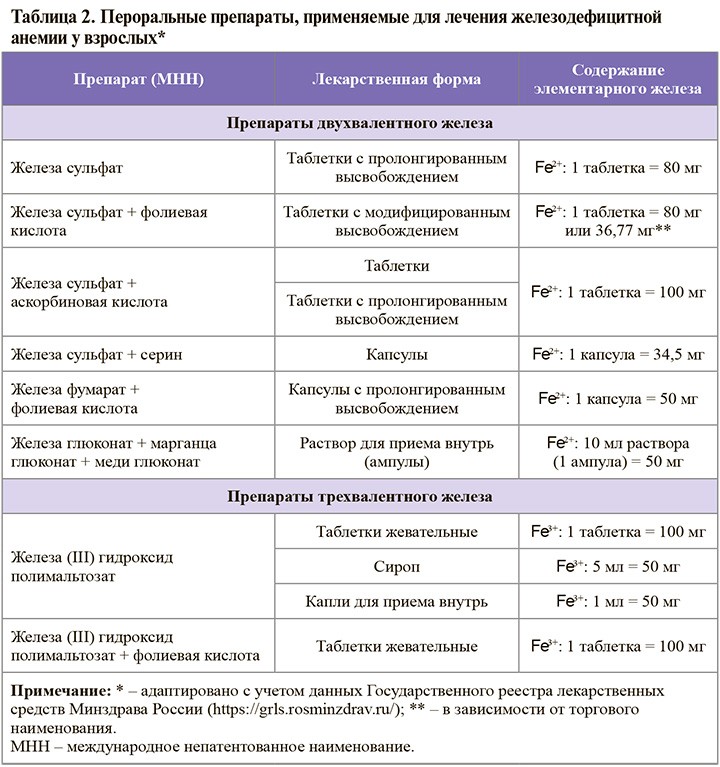

• Целью лечения ЖДА является нормализация уровня гемоглобина (120–140 г/л у женщин, 130–160 г/л у мужчин) и восполнение тканевых запасов железа (ферритин сыворотки > 40–60 нг/мл), целью терапии латентного железодефицита – восполнение тканевых запасов железа (ферритин сыворотки > 40–60 нг/мл) и регресс проявлений сидеропенического синдрома. Для лечения и профилактики ЖДА используют пероральные препараты двухвалентного или трехвалентного железа (табл. 2).

• В соответствии с рекомендацией Всемирной организации здравоохранения оптимальная доза железа для лечения ЖДА составляет 120 мг/сут., для профилактики железодефицита – 60 мг/сут. Однако к настоящему времени получены доказательства того, что использование препаратов железа в низких дозах короткими курсами (2 нед. в месяц) или альтернирующими режимами (через день в течение месяца) имеет достаточную эффективность и меньшую частоту побочных эффектов, чем применение препаратов в высоких дозах, в том числе в виде повторных (2–3 раза/сут.) приемов. Рандомизированные исследования последних лет доказали, что эффективность пероральных препаратов двухвалентного и трехвалентного железа одинакова.

• Длительность лечения определяется глубиной исходного железодефицита и может варьировать от 1 до 3 мес. Прием препаратов железа целесообразно сочетать с назначением поливитаминов для полноценного обеспечения пластических процессов.

• Примерно у 20% пациентов на фоне приема препаратов железа развиваются диарея или запор, которые купируются симптоматической терапией. Признаки раздражения желудка, такие как тошнота и ощущение дискомфорта в эпигастральной области, минимизируют, принимая препараты железа во время еды или снижая их дозу.

2.

• Рекомендуется назначение парентеральных препаратов трехвалентного железа (табл. 3) для достижения излечения пациентам с тяжелой ЖДА (концентрация гемоглобина < 70 г/л), продолжающейся кровопотерей, а также в случаях неэффективности, плохой переносимости или наличия противопоказаний к применению пероральных препаратов железа. Длительность терапии рассчитывается индивидуально с учетом возраста, массы тела пациента и степени дефицита железа: УУР – С, УДД – 5.

• Применение парентеральных препаратов трехвалентного железа показано пациентам с расстройствами всасывания вследствие предшествующей обширной резекции кишечника, больным с ВЗК (язвенным колитом, болезнью Крона) и синдромом мальабсорбции, ХБП в преддиализном и диализном периодах, хронической сердечной недостаточностью, а также в случае необходимости получить быстрый эффект в виде восполнения запасов железа и повышения эффективности эритропоэза.

• Парентеральное назначение препаратов трехвалентного железа рекомендуется пациентам с ЖДА и синдромом старческой астении с целью нормализации концентрации гемоглобина и улучшения функционального статуса: УУР – С, УДД – 5. Старческая астения ассоциирована с избыточным синтезом провоспалительных цитокинов, что способствует формированию функционального (перераспределительного) дефицита железа вследствие увеличения синтеза гепсидина, снижения активности ферропортина и нарушения всасывания железа в тонком кишечнике. В этом случае пероральные препараты железа оказываются малоэффективными.

• Возможные побочные эффекты внутривенных препаратов железа включают анафилактические реакции (< 1% пациентов), развитие перегрузки железом (при длительном и бесконтрольном применении), а также токсических реакций, связанных с активацией ионами железа свободно-радикальных реакций биологического окисления. Внутримышечное введение препаратов железа не используется из-за низкой эффективности, развития местного гемосидероза и опасности возникновения инфильтратов, абсцессов и даже миосаркомы в месте введения.

• Для того чтобы терапия парентеральными препаратами трехвалентного железа была эффективной и безопасной для пациента, необходимо строгое выполнение следующих принципов лечения:

– применение современных парентеральных препаратов с меньшей токсичностью и без анафилактоидных реакций, опасных для жизни пациента;

– прекращение терапии после восполнения дефицита железа во избежание развития перегрузки железом. По этим же соображениям целесообразно проводить терапию парентеральными препаратами трехвалентного железа под контролем сывороточных показателей метаболизма железа;

– соблюдение техники проведения внутривенной инфузии парентеральных препаратов железа;

– обязательное выполнение требования инструкции по применению парентерального препарата железа, если перед началом лечения предусмотрено введение пробной дозы;

– проведение лечения в диапазоне безопасных доз, так как нежелательные явления парентеральных препаратов трехвалентного железа являются дозозависимыми.

3.

Рекомендуется проводить контроль эффективности лечения ЖДА на основе мониторинга общего (клинического) анализа крови, оценки гематокрита, исследования уровня эритроцитов, ретикулоцитов в крови, определения среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах, размеров эритроцитов, исследования уровня ферритина, трансферрина, железа сыворотки, ОЖСС и НТЖ у всех пациентов, получающих лечение препаратами железа: УУР – С, УДД – 5. Эффективность лечения пациентов с ЖДА определяется по динамике клинических и лабораторных показателей. Самочувствие пациентов начинает улучшаться через 5–6 дней после начала ферротерапии, содержание ретикулоцитов повышается через 8–12 дней, концентрация гемоглобина возрастает через 2,5–3 нед. и нормализуется в большинстве случаев через 1 мес. или позже.

4.

Рекомендуется проводить вторичную профилактику дефицита железа при каждом обращении пациента к врачу, проведении диспансеризации, медицинских осмотров: УУР – С, УДД – 5. Профилактика железодефицита подразумевает проведение скрининговых исследований для выявления ЖДА или латентного железодефицита: выполнение общего (клинического) анализа крови, оценку гематокрита, исследование уровня эритроцитов, ретикулоцитов в крови, определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах, размеров эритроцитов, исследование уровня ферритина, трансферрина, железа сыворотки, ОЖСС, НТЖ. По окончании курса лечения препаратами железа необходимо контролировать показатели гемоглобина ежемесячно в течение года для определения необходимости поддерживающей ферротерапии.

• Профилактическая доза пероральных препаратов железа (показанная, наряду с прочим, при невозможности устранить причину ЖДА) составляет 30–60 мг/сут. в ежедневном режиме либо через день под контролем сывороточных показателей метаболизма железа.

5.

• Неэффективность лечения ЖДА препаратами железа чаще всего обусловлена неадекватностью назначенной терапии или анемией, не связанной с дефицитом железа. Отсутствие положительного ответа на адекватную ферротерапию может указывать на наличие у больного IRIDA – рефрактерной к ферротерапии ЖДА. Это наследственное заболевание, сопровождающееся генетически детерминированной гиперпродукцией гепсидина, который подавляет всасывание железа в кишечнике, его рециркуляцию и высвобождение из тканевых запасов. Частичный эффект в случае IRIDA можно получить при использовании парентеральных препаратов железа.

• В целом при своевременной диагностике, выявлении причин возникновения и правильном лечении ЖДА подлежит излечению в 100% случаев. «Рецидивы» заболевания обычно свидетельствуют о невыявленной (неустраненной) причине развития ЖДА или ошибках в диагностике и лечении.