Диагностика

1.

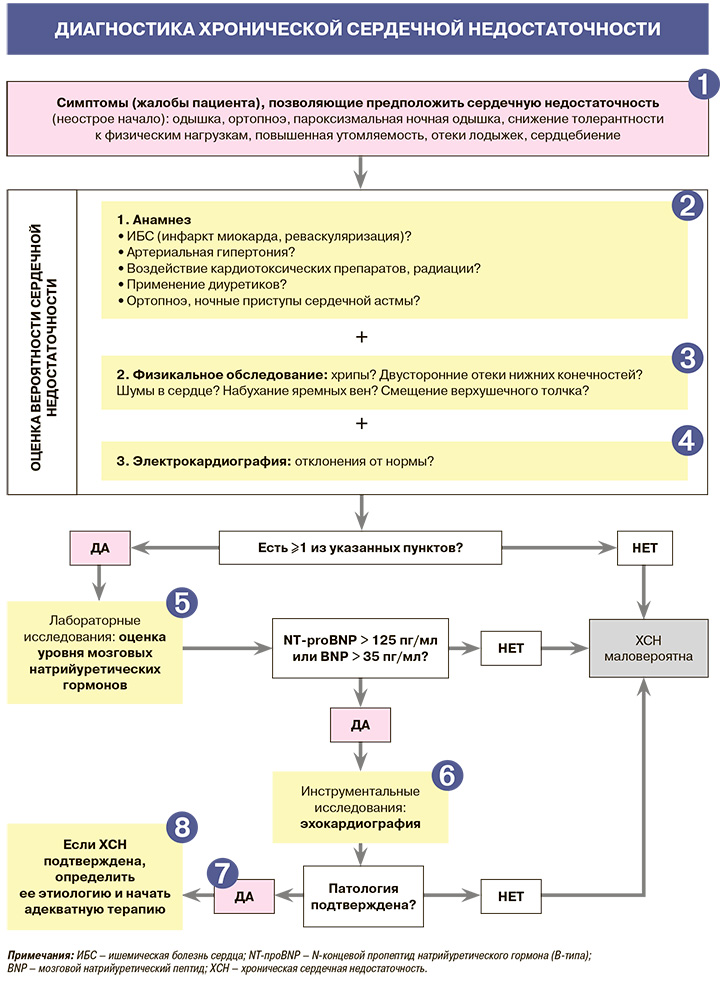

При опросе пациента рекомендуется обратить внимание на наличие жалоб на утомляемость, одышку, отеки ног и сердцебиение: класс/уровень доказательности этой рекомендации согласно Европейскому обществу кардиологов (EOK) – IC; уровень убедительности рекомендаций (УУР) – А, уровень достоверности доказательств (УДД) – 1. Данные симптомы должны служить основанием для предположения врача о наличии хронической сердечной недостаточности (ХСН) у пациента, однако все классические жалобы могут быть обусловлены и другими, не кардиологическими заболеваниями.

2.

При сборе анамнеза рекомендуется оценить наличие у пациента патологии сердца, приводящей к функциональным или структурным изменениям: ЕОК – IC (УУР – А, УДД – 1). Длительный анамнез артериальной гипертензии (АГ), перенесенный ранее инфаркт миокарда или воспалительное заболевание миокарда значительно повышают вероятность наличия ХСН у пациента с вышеуказанными жалобами. Напротив, отсутствие сведений об имеющихся у пациента заболеваниях сердца минимизирует шанс ее наличия.

3.

• Физикальное обследование пациента рекомендуется проводить с целью выявления симптомов и клинических признаков, обусловленных задержкой натрия и воды: ЕОК – IC (УУР – А, УДД – 1) . Наиболее распространенные симптомы и признаки ХСН, выявляемые при физикальном обследовании, представлены в таблице 1.

При этом следует еще раз отметить, что они могут встречаться и при других заболеваниях/состояниях.

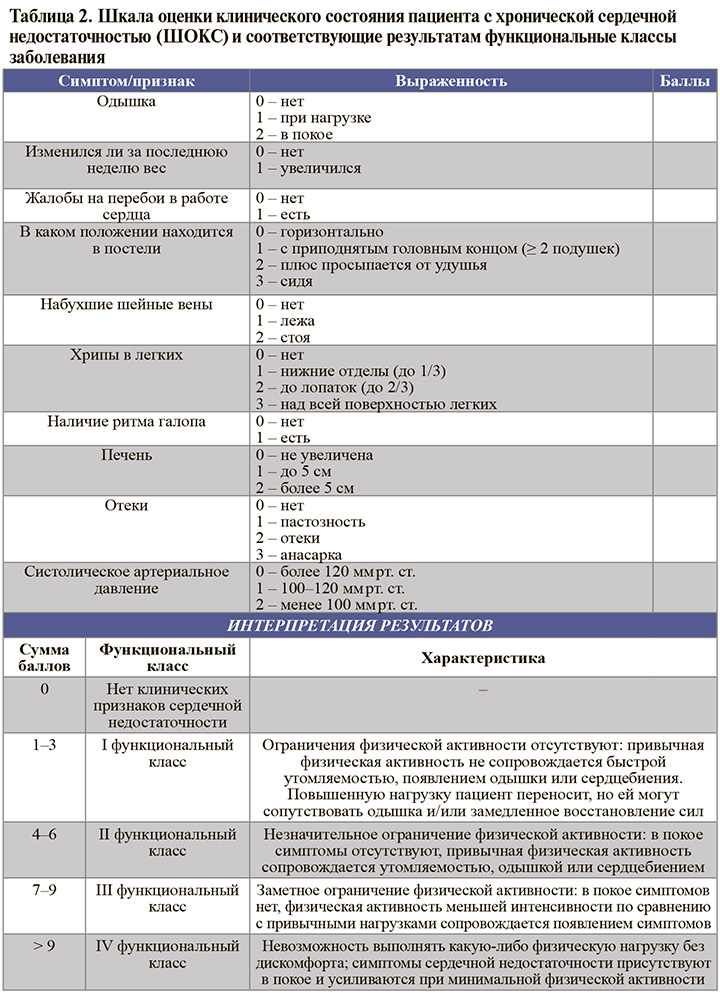

• Для определения выраженности клинической симптоматики у пациентов с ХСН используется шкала оценки клинического состояния ШОКС (табл. 2).

4.

Всем пациентам c подозрением на ХСН рекомендуется выполнение 12-канальной электрокардиографии (регистрация электрокардиограммы) с оценкой сердечного ритма, частоты сердечных сокращений, морфологии и продолжительности комплекса QRS, наличия нарушений атриовентрикулярной и желудочковой проводимости (блокада левой ножки пучка Гиса, блокады правой ножки пучка Гиса), рубцового поражения миокарда, гипертрофии миокарда. При абсолютно нормальной электрокардиограмме (ЭКГ) диагноз ХСН маловероятен: ЕОК – IC (УУР – A, УДД – 2).

5.

• Всем пациентам с предполагаемым диагнозом ХСН рекомендуется исследование уровня мозгового натрийуретического пептида (BNP) или N-концевого пропептида натрийуретического гормона В-типа (NT-proBNP) в крови: ЕОК – IВ (УУР – А, УДД – 2). Натрийуретические пептиды – биомаркеры ХСН, показатели которых также используются для контроля эффективности лечения. Нормальный уровень натрийуретических пептидов у нелеченых пациентов практически позволяет исключить поражение сердца, что делает диагноз ХСН маловероятным. При постепенном (не остром) дебюте симптомов заболевания значения NT-proBNP ниже 125 пг/мл и BNP ниже 35 пг/мл свидетельствуют об отсутствии ХСН.

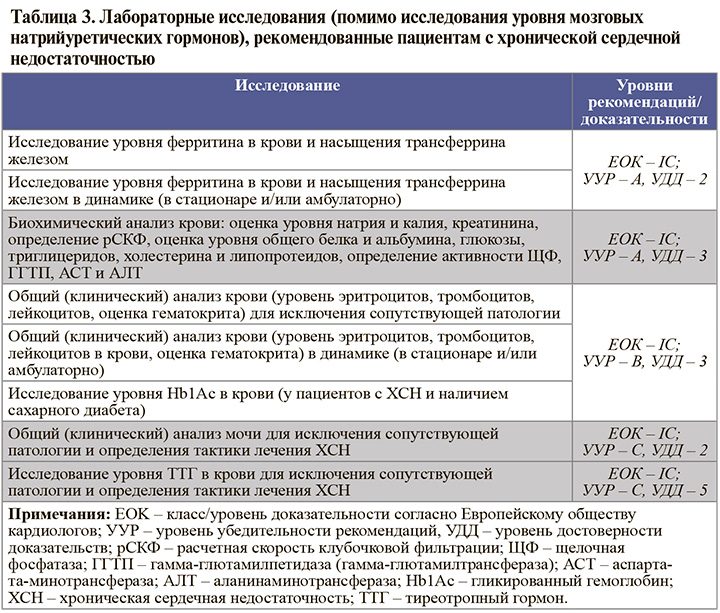

• Другие лабораторные исследования, рекомендованные пациентам с предполагаемой ХСН, обобщены в таблице 3.

6.

• Выполнение эхокардиографии (ЭхоКГ) рекомендуется:

– всем пациентам с подозрением на ХСН для оценки структуры и функции сердца с целью подтверждения диагноза и установления фенотипа заболевания: ЕОК – IC (УУР – В, УДД – 3);

– пациентам с уже установленным диагнозом ХСН для оценки состояния клапанного аппарата сердца, функции правого желудочка и давления в легочной артерии с целью выявления лиц с клапанными нарушениями, нуждающихся в хирургической/инвазивной коррекции: ЕОК – IC (УУР – С, УДД – 5);

– пациентам при планировании и проведении вмешательств/лечения с потенциальным кардиотоксическим действием для оценки структуры и функции сердца: ЕОК – IC (УУР – С, УДД – 5).

• Повторная ЭхоКГ рекомендуется больным ХСН для оценки структуры и функции сердца в следующих клинических ситуациях (ЕОК – IC; УУР – С, УДД – 5):

– при ухудшении симптомов сердечной недостаточности или после серьезного сердечно-сосудистого осложнения;

– пациентам с сердечной недостаточностью, получавшим препараты с доказанной эффективностью в максимально переносимых дозах, перед принятием решения о применении имплантируемых устройств;

– пациентам, у которых используют вмешательства с потенциальным кардиотоксическим действием.

• Прочие визуализирующие методы исследования показаны лишь в отдельных ситуациях:

– неясный диагноз (например, неудовлетворительное качество изображений при трансторакальной ЭхоКГ);

– подозрение на редкое заболевание сердца или внесердечную причину наблюдаемых симптомов и клинических признаков;

– необходимость более детальной оценки этиологии ХСН (например, перфузионная сцинтиграфия или ангиография при подозрении на ишемическую болезнь сердца).

• Рекомендуется выполнение прицельной рентгенографии органов грудной клетки пациентам с ХСН для выявления альтернативных заболеваний легких, нарушений легочной гемодинамики, кардиомегалии: ЕОК – IC (УУР – А, УДД – 2). У пациентов с впервые возникшими симптомами ХСН данный метод может применяться для обнаружения других причин симптомов ХСН (опухоли, интерстициальные болезни легких), кардиомегалии (кардиоторакальный индекс > 50%), у пациентов с установленной ХСН – для выявления нарушений легочной гемодинамики, выпота в плевральных синусах, отека легких. Результаты этого исследования требуют сопоставления с клиникой и данными ЭКГ.

7.

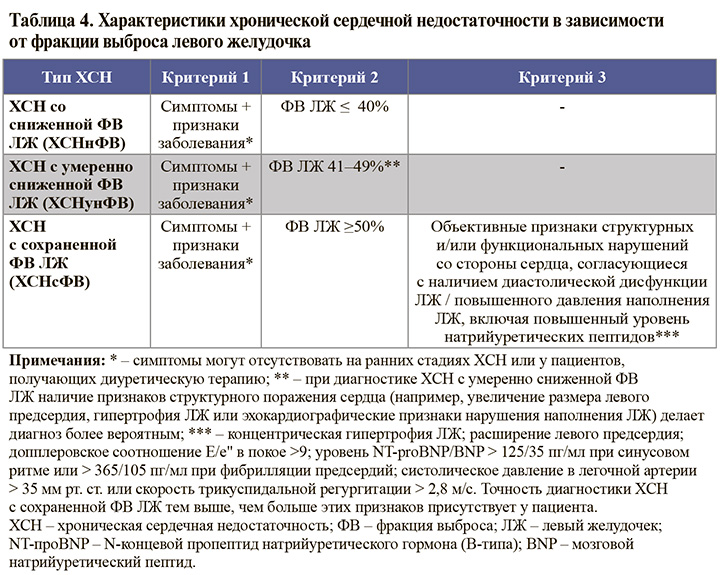

• В зависимости от показателей фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) выделяют 3 типа ХСН (табл. 4). Отметим, что на фоне терапии у части пациентов с ХСН ФВ ЛЖ может увеличиваться. Согласно мнению экспертов, к группе больных ХСН с улучшенной ФВ ЛЖ относятся пациенты, которые соответствуют трем следующим критериям: 1) имеют в анамнезе сведения о снижении ФВ ЛЖ ≤ 40%; 2) имеют абсолютное улучшение ФВ ЛЖ ≥ 10% по сравнению с исходным значением; 3) имеют показатель ФВ ЛЖ при повторном измерении ≥ 40%.

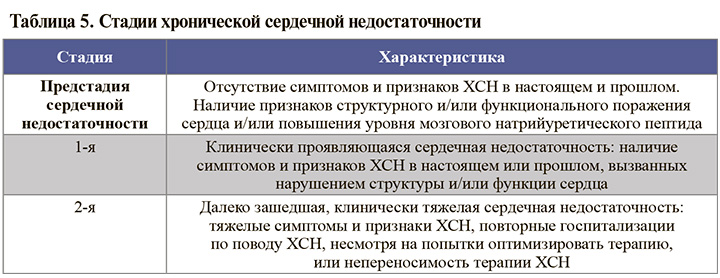

• Клинические стадии ХСН отражены в таблице 5. Особое значение имеет не только лечение пациентов с уже сформировавшейся ХСН, но и ее первичная профилактика, т.е. предотвращение или отдаление появления первых симптомов ХСН. Необходимо обращать особое внимание на начальные этапы сердечно-сосудистого континуума – наличие заболеваний и состояний, при которых риск развития ХСН особенно высок: АГ, ожирение, ишемическая болезнь сердца (ИБС), фибрилляция предсердий, кардиомиопатии, сахарный диабет, хроническая болезнь почек, хроническая обструктивная болезнь легких, противоопухолевая терапия. Выделение группы пациентов, у которых риск развития ХСН рассматривается как высокий или очень высокий, критически важно для реализации профилактических стратегий, снижающих сердечно-сосудистые риски, включая угрозу развития ХСН, а также для информирования пациентов о прогнозе и повышения мотивации к соблюдению рекомендаций.

• Для оценки функционального статуса и эффективности лечения ХСН, наряду с использованием ШОКС (см. табл. 2), рекомендуется проведение нагрузочных тестов. В рутинной клинической практике для оценки толерантности к физической нагрузке рекомендуется использовать тест с 6-минутной ходьбой (табл. 6): ЕОК – IIaC (УУР – А, УДД – 2).

8.

• В России основными причинами развития ХСН являются АГ и ИБС, причем их комбинация имеет место у половины пациентов. К другим распространенным этиологическим факторам ХСН относятся различные пороки сердца (4,3%) и миокардиты (3,6%).

• Примеры формулировки диагноза ХСН с учетом этиологии, типа, стадии, функционального класса (ФК) заболевания.

1. Основной: гипертоническая болезнь, II стадия. Риск 3 (высокий). Дислипидемия. Гипертрофия ЛЖ. Диастолическая дисфункция. Предстадия сердечной недостаточности.

2. Основной: ИБС: постинфарктный кардиосклероз (перенесенный инфаркт миокарда в 2019 г.). Осложнения: ХСН с умеренно сниженной ФВ (ХСНунФВ), 1-я стадия. 2-й ФК. Легочная гипертензия, 1-й ФК ВОЗ.

Лечение

1.

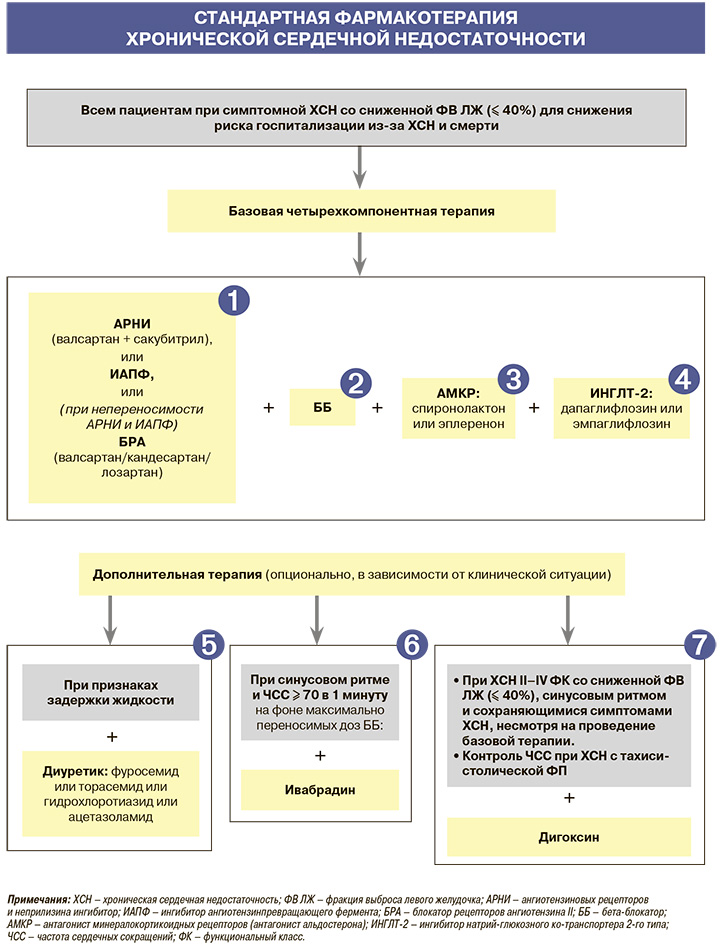

• Ингибитор ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) / ангиотензиновых рецепторов и неприлизина ингибитор (АРНИ: валсартан + сакубитрил), бета-блокатор (ББ), антагонист минералокортикоидных рецепторов (АМКР), ингибитор натрийзависимого переносчика глюкозы 2-го типа (ИНГЛТ-2: дапаглифлозин/эмпаглифлозин) рекомендуются в составе комбинированной четырехкомпонентной терапии для лечения всем больным симптомной хронической сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выбора ЛЖ (ХСНнФВ) (≤ 40%) для уменьшения количества госпитализаций из-за заболевания и риска сердечно-сосудистой смерти: ЕОК – нет (УУР – А, УДД – 2). Валсартан + сакубитрил (АРНИ) рекомендуется всем пациентам с симптомной ХСНнФВ при отсутствии противопоказаний для снижения риска госпитализации из-за ХСН и смерти: ЕОК – IВ (УУР – А, УДД – 2). Рекомендуемая стартовая доза препарата при стабильной ХСН – 49/51 мг 2 раза/сут., целевая доза – 97/103 мг 2 раза/сут. У пациентов, не получавших ранее ИАПФ или блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА) либо же применявших их в низких дозах, начинать терапию валсартаном + сакубитрилом следует в дозе 25,7/24,3 мг 2 раза/сут. с медленным повышением дозировки. У пациентов с ХСНнФВ, госпитализированных по причине декомпенсации ХСН, инициация терапии валсартаном + сакубитрилом (АРНИ) вместо ИАПФ или БРА рекомендуется после стабилизации параметров гемодинамики для дальнейшего снижения риска госпитализаций из-за ХСН и смерти: ЕОК – IIaВ (УУР – B, УДД – 2). В этой ситуации начальная доза препарата составляет 24/26 мг 2 раза/сут. Перевод пациента на АРНИ осуществляется не ранее чем через 36 ч после приема последней дозы ИАПФ.

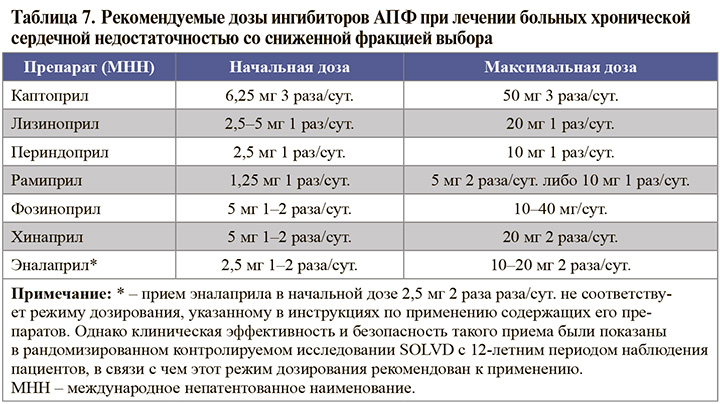

• ИАПФ рекомендуются всем пациентам с симптомной ХСНнФВ при отсутствии противопоказаний для снижения риска госпитализации из-за сердечной недостаточности и смерти: ЕОК – IА (УУР – А, УДД – 2). Препараты этого класса также рекомендуются пациентам с бессимптомной систолической дисфункцией левого желудочка (ЛЖ) и инфарктом миокарда в анамнезе (ЕОК – IА; УУР – А, УДД – 2) или без ранее перенесенного инфаркта (ЕОК – IВ; УУР – А, УДД – 2) для профилактики развития симптомов ХСН. Бессимптомная систолическая дисфункция ЛЖ у пациентов с/без анамнеза инфаркта миокарда относится к предстадии сердечной недостаточности, и назначение ИАПФ в этом случае рассматривается как стратегия профилактики развития симптомов ХСН. Для лечения ХСН применяются следующие ИАПФ: каптоприл, хинаприл, лизиноприл, периндоприл, рамиприл, спираприл, фозиноприл, эналаприл и др. Режимы дозирования указанных препаратов приведены в таблице 7.

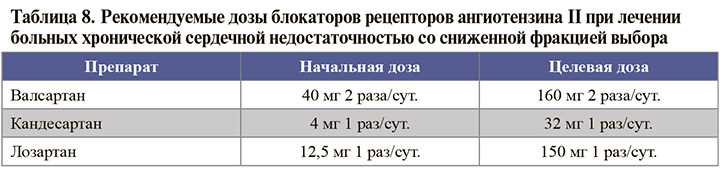

• Прием БРА (сартанов) рекомендуется пациентам с ХСНнФВ для снижения риска госпитализации из-за ХСН и смерти только в случае непереносимости АРНИ/ ИАПФ: ЕОК – IВ (УУР – B, УДД – 2). Режимы дозирования БРА, рекомендованных при ХСНнФВ, обобщены в таблице 8.

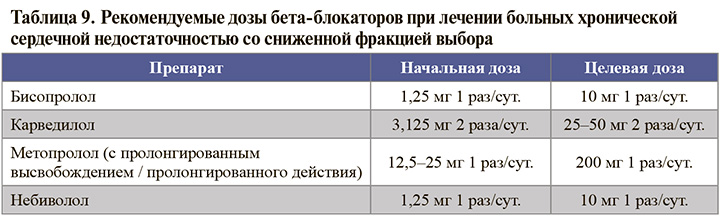

ББ рекомендуются всем пациентам со стабильной симптомной ХСНнФВ при отсутствии противопоказаний для снижения риска госпитализации из-за ХСН и смерти:

ЕОК – IА (УУР – А, УДД – 2). Терапия препаратами этого класса у пациентов с ХСНнФВ должна начинаться как можно раньше. ББ, наряду с прочим, обладают антиишемическим эффектом, эффективны в уменьшении риска внезапной сердечной смерти, и их применение приводит к быстрому снижению смертности пациентов с ХСН по любой причине. ББ рекомендуются также пациентам после перенесенного инфаркта миокарда и с наличием систолической дисфункции ЛЖ для снижения риска смерти и профилактики развития симптомов ХСН: ЕОК – IВ (УУР – А, УДД – 2) . У пациентов с декомпенсацией ХСН, которым ББ уже были назначены до возникновения симптомов декомпенсации, рекомендуется продолжение терапии этими препаратами (при необходимости в уменьшенной дозе) для улучшения прогноза: ЕОК – IIaA (УУР – B, УДД – 2). При наличии симптомов выраженной гипоперфузии возможна вре'менная полная отмена ББ с последующим обязательным ее возобновлением при стабилизации состояния. Режимы дозирования ББ при ХСНнФВ представлены в таблице 9.

3.

АМКР (антагонисты альдостерона) рекомендуются всем пациентам с симптомной ХСНнФВ при отсутствии противопоказаний для снижения риска госпитализации изза ХСН и смерти: ЕОК – IА (УУР – А, УДД – 2). При применении препаратов этой группы в комбинации с ИАПФ/БРА наиболее опасно развитие выраженной гиперкалиемии (≥ 6,0 ммоль/л), что встречается в повседневной клинической практике значительно чаще, чем в проведенных исследованиях. Режимы дозирования АМКР при ХСНнФВ:

– спиронолактон: начальная доза – 25 мг 1 раз/сут., целевая – 25–50 мг 1 раз/сут., максимальная – 200 мг/сут.;

– эплеренон: начальная доза – 25 мг 1 раз/сут., целевая – 50 мг 1 раз/сут., максимальная – 50 мг/сут.

4.

ИНГЛТ-2 дапаглифлозин или эмпаглифлозин рекомендуются всем пациентам с симптомной ХСНнФВ вне зависимости от наличия сахарного диабета и при отсутствии противопоказаний для снижения риска госпитализации из-за ХСН и смерти:

ЕОК – IА (УУР – А, УДД – 1). Для лечения ХСНнФВ эти препараты применяются в дозировке 10 мг/сут.

5.

Диуретики рекомендуются для улучшения симптомов ХСН пациентам с признаками задержки жидкости (ЕОК – IB; УУР – А, УДД – 1), в том числе для снижения риска госпитализации из-за ХСН (ЕОК – IIaB; УУР – B, УДД – 1). В отличие от остальных средств терапии влияние диуретиков на заболеваемость и смертность пациентов с ХСН в длительных исследованиях не изучалось. Тем не менее они вызывают быстрый регресс симптомов, связанных с задержкой жидкости (периферических отеков, одышки, застоя в легких), что определяет их использование у пациентов с ХСН незасисимо от ФВ ЛЖ. Режимы дозирования диуретиков при ХСНнФВ приведены в таблице 10. Оптимальной дозой мочегонного препарата считается та наименьшая доза, которая обеспечивает поддержание пациента в состоянии эуволемии, т.е. когда ежедневный прием диуретика обеспечивает сбалансированный диурез и постоянную массу тела. У пациентов с ХСН диуретики должны применяться в комбинации с ББ, АРНИ / ИАПФ / БРА, АМКР, ИНГЛТ-2 (при отсутствии противопоказаний к этим группам препаратов).

6.

Применение ингибитора If-каналов синусового узла ивабрадина рекомендуется пациентам с симптомной ХСНнФВ при синусовом ритме и частоте сердечных сокращений (ЧСС) ≥ 70 в 1 мин., получающим оптимальную (базовую) медикаментозную терапию, включающую рекомендованные (или максимально переносимые) дозы ББ, для снижения госпитализаций и смертности по причине ХСН: ЕОК – IIaB (УУР – B, УДД – 2). Препарат действует только у пациентов с синусовым ритмом. Показано, что у пациентов с синусовым ритмом, ФВ ЛЖ ≤ 35%, симптомами ХСН II–IV функционального класса и ЧСС ≥ 70 в 1 мин., несмотря на терапию рекомендованными (или максимально переносимыми) дозами препаратов оптимальной (базовой) медикаментозной терапии, добавление к лечению ивабрадина снижает суммарный показатель количества госпитализаций и смертности из-за ХСН. Применение ивабрадина рекомендуется также для снижения риска госпитализаций из-за ХСН и смертности по сердечно-сосудистой причине пациентам с симптомной ХСНнФВ при синусовом ритме и ЧСС ≥ 70 в 1 мин., получающим базовую терапию, которые не способны переносить или имеют противопоказания к назначению ББ:

ЕОК – IIaС (УУР – B, УДД – 2). В случае непереносимости ББ применение ивабрадина (в сочетании с другими препаратами базовой терапии) у соответствующей категории пациентов уменьшает риск госпитализаций по причине ХСН. Рекомендуемая начальная доза ивабрадина при ХСНнФВ составляет 5 мг 2 раза/сут., с последующим увеличением через 2 нед. до 7,5 мг 2 раза/сут. У пожилых пациентов возможна коррекция дозы препарата в сторону уменьшения.

7.

Рекомендуется рассмотреть возможность назначения дигоксина пациентам с ХСН II–IV функционального класса, сниженной ФВ ЛЖ (≤ 40%), с синусовым ритмом и сохраняющимися симптомами ХСН, несмотря на проведение базовой четырехкомпонентной терапии для снижения риска госпитализаций из-за ХСН и по любой причине: ЕОК – IIbB (УУР – B, УДД – 2). Назначение этого сердечного гликозида пациентам с ХСН не улучшает их прогноз, однако снижает количество госпитализаций из-за ХСН, выраженность симптомов заболевания и улучшает качество жизни. Необходимо взвешенно подходить к назначению дигоксина: предпочтительно применять его при наличии у пациента ХСН III–IV функционального класса, ФВ ЛЖ < 25% в сочетании с наклонностью к гипотонии. Оптимальной дозой дигоксина при ХСН считается 0,125–0,25 мг/сут. При длительном лечении необходимо ориентироваться на уровень дигоксина в крови, который должен находиться в безопасных пределах. Оптимальной концентрацией препарата у пациентов с ХСН считается диапазон 0,8–1,1 нг/мл (< 1,2 нг/мл). Доза дигоксина должна быть уменьшена (контроль концентрации) при снижении скорости клубочковой фильтрации, у пожилых пациентов и женщин. Из-за вероятности развития желудочковой аритмии и нарушения атривентрикулярной проводимости в процессе применения дигоксина необходим контроль электролитов крови, функции почек, электрокардиограммы.

8.

• В целом главным критерием эффективности терапевтических мероприятий при ХСН служит снижение смертности и числа госпитализаций. Как правило, грамотно подобранная терапия сопровождается реверсией ремоделирования ЛЖ и снижением концентраций натрийуретических пептидов. Для любого пациента с ХСН также чрезвычайно важно, чтобы проводимое лечение позволяло ему добиться устранения симптомов болезни, улучшало качество жизни и повышало функциональные возможности, что, однако, не всегда сопровождается улучшением прогноза. Тем не менее отличительной чертой современной эффективной фармакотерапии является достижение всех обозначенных задач лечения.

Приложение

1.

Острая декомпенсация сердечной недостаточности (ОДСН) – клинический синдром, характеризующийся быстрым возникновением или утяжелением симптомов и признаков, характерных для нарушенной функции сердца. Это угрожающее жизни состояние, требующее немедленного медицинского вмешательства и в большинстве случаев неотложной госпитализации. Под ОДСН понимают быстрое нарастание тяжести клинических проявлений (одышки, выраженности артериальной гипоксемии, возникновение артериальной гипотонии), ставшее причиной срочного обращения за медицинской помощью и экстренной госпитализации у пациента, уже страдающего ХСН.

2.

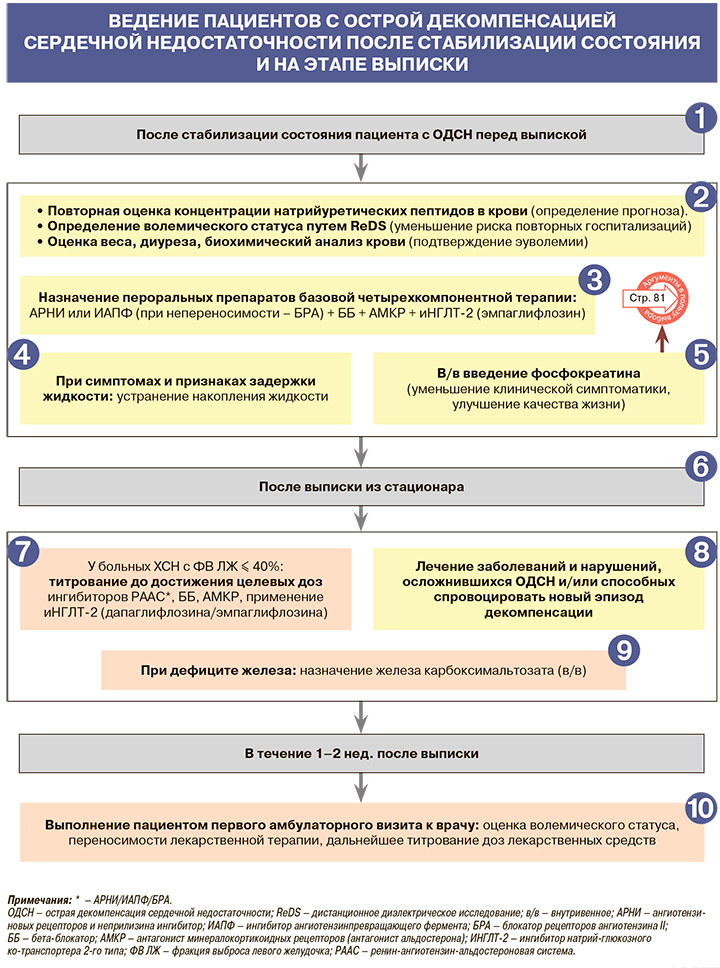

• У пациентов с ОДСН перед выпиской из стационара для определения прогноза рекомендуется повторно оценить концентрацию натрийуретических пептидов в крови: ЕОК – IB (УУР – C, УДД – 5). Для уменьшения риска повторных госпитализаций пациентам с ОДСН перед выпиской рекомендовано определение волемического статуса путем дистанционного диэлектрического исследования (ReDS):

ЕОК – нет (УУР – В, УДД – 2).

3.

Всем пациентам с ОДСН перед выпиской из стационара для уменьшения риска повторных госпитализаций и улучшения клинических исходов необходимо назначение пероральных лекарственных препаратов с доказанной эффективностью: ББ, ИАПФ (при непереносимости – БРА) / АРНИ (валсартана + сакубитрила), АМКР (спиронолактона или эплеренона) и эмпаглифлозина: ЕОК – IС (УУР – В, УДД – 3).

Подбор доз может быть начат после стабилизации показателей гемодинамики и при отсутствии других противопоказаний. У больных с ОДСН для улучшения клинических исходов в случае, если титрование доз этих препаратов не было завершено в стационаре, требуется продолжение титрования на амбулаторном этапе, и соответствующие предписания должны быть даны пациенту при выписке.

4.

• У пациентов с ОДСН до выписки рекомендуется устранить накопление жидкости (перегрузку жидкостью) с учетом наличия симптомов и признаков задержки жидкости, динамики массы тела, динамики концентрации натрийуретических пептидов в крови, признаков гемоконцентрации и функции почек для снижения риска повторной госпитализации и смерти: ЕОК – IB (УУР – В, УДД – 3).

5.

У пациентов с ОДСН для уменьшения клинической симптоматики и улучшения качества жизни после стабилизации клинического состояния рекомендовано парентеральное назначение фосфокреатина: ЕОК – нет (УУР – В, УДД – 3).

6.

В целом перед выпиской из стационара после лечения ОДСН необходимо, чтобы пациент был гемодинамически стабильным, было ликвидировано накопление жидкости, а функция почек и клиническое состояние на фоне приема пероральных препаратов оставались стабильными как минимум в ближайшие 24 ч.

7.

• У пациентов ХСН с ФВ ЛЖ ≤ 40% и перенесенной ОДСН после выписки из стационара рекомендовано титрование вплоть до достижения целевых доз ББ, АРНИ (валсартана + сакубитрила) / ИАПФ (при непереносимости – БРА), АМКР (спиронолактона или эплеренона), применение дапаглифлозина/эмпаглифлозина для улучшения клинических исходов: ЕОК – IIaB (УУР – В, УДД – 3).

• У пациентов с декомпенсацией ХСН, принимавших ББ, рекомендуется сохранение приема препаратов этой группы для улучшения клинических исходов, если нет выраженной брадикардии, атриовентрикулярных блокад высокой степени, симптомной артериальной гипотонии и гипоперфузии: ЕОК – IIaB (УУР – А, УДД – 3).

В ситуациях временного снижения дозы или прекращения приема ББ в момент госпитализации по поводу ОДСН рекомендовано возобновление титрования их доз, вплоть до целевых, после стабилизации состояния для улучшения клинических исходов: ЕОК – IIaB (УУР – А, УДД – 3).

• Пациентам с ОДСН и ФВ ЛЖ < 40% и отсутствием противопоказаний для уменьшения риска повторных госпитализаций может быть рекомендовано назначение эмпаглифлозина: ЕОК – IIbB (УРР – А, УДД – 2).

8.

У пациентов, переживших ОДСН, после выписки из стационара рекомендуется надлежащее лечение заболеваний и нарушений, осложнившихся ОДСН и/или способных спровоцировать новый эпизод декомпенсации, для улучшения клинических исходов: ЕОК – IB (УУР – B, УДД – 3). После выписки из стационара необходимо поддержание нормального артериального давления у пациентов с АГ, нормоволемии, коррекция нарушений внутрисердечной гемодинамики, предотвращение пароксизмов тахиаритмии или эпизодов тахисистолии при сохраняющихся устойчивых нарушениях ритма сердца (фибрилляции или трепетании предсердий), адекватное лечение болезней легких и предотвращение повторных эпизодов легочной эмболии.

9.

У пациентов с ОДСН при дефиците железа для улучшения клинических симптомов и снижения риска повторных госпитализаций после выписки рекомендовано назначение железа карбоксимальтозата: ЕОК – IIaB (УУР – B, УДД – 2). Критериями дефицита железа в данном случае служат концентрации ферритина в сыворотке < 100 нг/мл или концентрация ферритина в сыворотке 100–299 нг/мл и насыщение трансферрина < 20%.

10.

• Пациентам с ОДСН для улучшения клинических исходов рекомендуется проведение первого амбулаторного визита к врачу или другому медицинскому работнику, вовлеченному в оказание медицинской помощи подобным пациентам, в первую неделю после выписки. Альтернативным подходом может быть звонок пациента врачу по телефону в первые 3 дня и визит в пределах 2 нед. после выписки: ЕОК – IB (УУР – А, УДД – 1).

• Всем пациентам с ОДСН для уменьшения риска повторных госпитализаций и улучшения клинических исходов рекомендовано посещение специалиста амбулаторного этапа оказания медицинской помощи в течение 7–14 дней после выписки из стационара с целью оценки волемического статуса, переносимости лекарственной терапии и титрования доз лекарственных средств: ЕОК – IС (УУР – А, УДД – 3).

• Для улучшения клинических исходов у пациентов с ХСН после эпизода ОДСН рекомендуется организация специализированной структуры, включающей врачей разных специальностей: ЕОК – IB (УУР – А, УДД – 1).