ВВЕДЕНИЕ

Федеральные клинические рекомендации по саркоидозу прошли долгий путь обсуждения и согласования. Путь этот начался еще в 2010 г. с создания федеральной монографии [1]. В дальнейшем последовало ее обсуждение – сначала с опорой на принципы дельфийской системы (согласие экспертов), а затем и с подведением доказательной базы. К 2022 г. коллектив, представляющий три научных медицинских общества – Российское респираторное общество, Российское научное медицинское общество терапевтов (РНМОТ) и Педиатрическое респираторное общество (А.Г. Чучалин, С.Н. Авдеев, З.Р. Айсанов, О.П. Баранова, С.Е. Борисов, Н.А. Геппе, А.А. Визель, И.Ю. Визель, А.А. Зайцев, Н.Ю. Кравченко, М.М. Илькович, О.В. Ловачева, А.Б. Малахов, А.Г. Малявин, Д.В. Петров, В.В. Романов, М.В. Самсонова, И.В. Сивокозов, И.П. Соловьева, И.Э. Степанян, С.А. Терпигорев, А.Л. Черняев, Е.И. Шмелев, Н.М. Шмелева), завершил работу над клиническими рекомендациями, которые получили одобрение Минздрава России [2].

Саркоидоз представляет собой системное воспалительное заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся образованием неказеифицирующихся гранулем, мультисистемным поражением различных органов и активацией Т-клеток в месте гранулематозного воспаления с высвобождением различных хемокинов и цитокинов.

ЭТИОЛОГИЯ

Решающую роль в развитии саркоидоза играет воздействие факторов окружающей среды на генетически предрасположенный организм; более того, определены гены-кандидаты однонуклеотидного полиморфизма восприимчивости к этому заболеванию в генах, связанных с иммунным ответом. Роль генетических факторов подтверждают случаи семейного саркоидоза. К вероятным внешним факторам (триггерам) развития саркоидоза относят присутствие ряда бактерий – микобактерий туберкулеза с измененными свойствами (ревертантов), не вызывающих развитие самого туберкулеза, пропионовокислых бактерий (Propionibacterium acnes, Propionibacterium granulosum), возбудителя Лаймской болезни Borrelia burgdorferi. Среди других возможных факторов заболевания рассматривается применение интерферонов и индукторов интерфероногенеза (при различных заболеваниях, включая гепатит С, рассеянный склероз и опухолевые заболевания). Возникновению саркоидоза в ряде случаев предшествовали стрессовые события (смерть близкого, развод, проблемы на работе и другие). Прямых доказательств развития саркоидоза у пациентов с факторами пылевого или химического воздействия пока не представлено, хотя и доказано их отрицательное влияние на течение заболевания.

ПАТОГЕНЕЗ

В патогенез саркоидоза вовлечены как врожденная, так и адаптивная иммунные системы. Так, важную роль в его развитии играют NOD-подобные и Toll-подобные рецепторы, дендритные клетки и макрофаги, а также лимфоциты T-хелперы 1 (Th1), Th17, регуляторные Т-клетки (Treg) и В-клетки адаптивной иммунной системы. При саркоидозе наблюдается возникновение иммунологического парадокса: признаки локального воспаления с участием Th1 сосуществуют с периферической анергией, индуцированной Treg. Отличительной чертой активного саркоидоза является преобладающая экспрессия интерферона-гамма в пораженных органах при участии таких активных цитокинов, как интерлейкин 2 (ИЛ-2), ИЛ-12 и фактора некроза опухоли-альфа. Типичная для заболевания клональная амплификация CD4þ T-клеток свидетельствует о том, что развитию саркоидоза способствует некий патогенный антиген. Развивающийся Т-клеточный альвеолит CD4þ служит биомаркером, отражающим усиление или снижение активности заболевания. Показано, что иммунная реакция продолжается даже после того, как потенциальный антиген/триггер исчез. В типичных случаях формируются компактные неказеифирующиеся эпителиодноклеточные гранулемы, которые стерильны и в легких располагаются преимущественно по ходу путей лимфооттока. Гранулема саркоидная (g. sarcoideum), возникающая в лимфоузлах и внутренних органах при саркоидозе, состоит из эпителиоидных клеток, лимфоцитов, гигантских многоядерных клеток Пирогова–Лангханса и «инородных тел». Следует понимать, что обнаружение такой гранулемы в биоптате служит подтверждением диагноза в случае наличия совокупности клинических, лабораторных и лучевых признаков. Существует и так называемая саркоидная реакция – образование в различных органах и тканях локализованных групп эпителиоидноклеточных неказеифицирующихся гранулем саркоидного типа в ответ на действие экзогенных факторов различного происхождения (например, импланты, татуировки), при применении интерферонов, а также перифокально при злокачественных опухолях, паразитарных заболеваниях. Она отличается от саркоидоза наличием лишь локальных изменений при отсутствии поражения других органов и систем.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Саркоидоз поражает представителей обоего пола, всех рас и возрастов. Показатели его распространенности и тяжести течения значительно варьируются и зависят от методов раннего выявления заболевания и географии проживания пациентов. В России встречаемость саркоидоза оценивается в пределах от 2,85 до 25,1 на 100 тыс. населения с преобладанием женщин. Наиболее высокая частота заболевания в скандинавских странах – до 64 на 100 тыс. населения, наиболее низкая в Японии – 1,01 на 100 тыс. населения (0,73 для мужчин и 1,28 для женщин).

Возрастной пик заболеваемости саркоидоза у мужчин приходится на 20–34 года, у женщин наблюдаются два пика – до 30 и 50–60 лет. В детской популяции распространенность заболевания не превышает 0,27 на 100 тыс. Семейный саркоидоз встречается со средней частотой 9,5% (от 4,6, до 16,1%), чаще среди французов, афроамериканцев, голландцев и ирландцев. В Республике Татарстан частота случаев этой формы заболевания составляла 3,1%.

ОСОБЕННОСТИ КОДИРОВАНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИИ

Согласно МКБ-10, саркоидоз отнесен к D50–D89 классу III «Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм» (D86 – саркоидоз):

- D86.0 – саркоидоз легких;

- D86.1 – саркоидоз лимфатических узлов;

- D86.2 – саркоидоз легких с саркоидозом лимфатических узлов;

- D86.3 – саркоидоз кожи;

- D86.8 – саркоидоз других уточненных и комбинированных локализаций:

- иридоциклит при саркоидозе +(H22.1*);

- множественные параличи черепных нервов при саркоидозе +(G53.2*);

- саркоидозная(ый):

- артропатия +(M14.8*);

- миокардит +(I41.8*);

- миозит +(M63.3*);

- D86.9 – саркоидоз неуточненный.

В представленном проекте МКБ-11 саркоидоз относится к классу «Нарушения иммунной системы/определенные нарушения, связанные с иммунной системой»:

- 4B20.0 – саркоидоз легких;

- 4B20.1 – саркоидоз лимфатических узлов;

- 4B20.2 – саркоидоз пищеварительной системы;

- 4B20.3 – нейросаркоидоз;

- 4B20.4 – окулярный саркоидоз;

- 4B20.5 – кожный саркоидоз;

- 4B20.Y – другой уточненный саркоидоз;

- 4B20.Z – саркоидоз неуточненный.

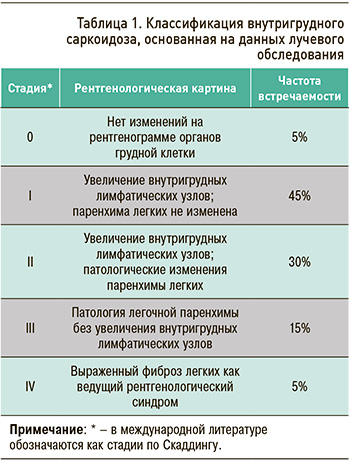

Классификация внутригрудного саркоидоза по данным лучевого обследования представлена в таблице 1. Важно понимать, что лучевые стадии не отражают тяжесть внелегочного поражения.

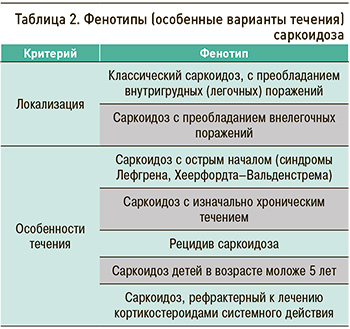

Фенотипическая классификация отражена в таблице 2.

Обострение саркоидоза – это реактивация процесса в течение года после окончания основного курса лечения, завершившегося полным исчезновением признаков активности и регрессией процесса.

Рецидив саркоидоза – это возобновление проявлений заболевания через 1 год после окончания основного курса лечения, завершившегося разрешением процесса, или после спонтанной регрессии процесса.

Построение диагноза проводится с указанием следующих пунктов.

1. Локализация (перечисляются органы и системы, поражение которых было диагностировано в процессе обследования). При легочной локализации саркоидоза указывают лучевую стадию 0–IV.

2. Активность:

- 0-я степень (не активный) – бессимптомное течение, отсутствие лабораторных признаков воспаления;

- 1-я степень (активный) — наличие клинико-лабораторных признаков воспаления. При наличии полной клинической картины вместо активности могут быть указаны «синдром Лефгрена» или «синдром Хеерфордта–Вальденстрема».

3. Течение: стабильное, прогрессирующее, регрессирующее, обострение, рецидив.

4. Осложнения: функциональная недостаточность (указывается пораженный орган) и/или стойкие структурные изменения (фиброз, кальцинация, кисты и т.п.).

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Жалобы зависят от преобладающей локализации поражения и варианта течения саркоидоза – острого или хронического. Наиболее выражены и динамичны жалобы пациентов с синдромом Лефгрена (лихорадка, узловатая эритема, артрит с преимущественным поражением голеностопных суставов и двусторонняя лимфаденопатия корней легких) и с «увеопаротидной лихорадкой» – синдромом Хеерфордта–Вальденстрема (увеличение околоушных слюнных желез, передний увеит и паралич лицевого нерва – паралич Белла как факультативный симптом).

Слабость, утомляемость при саркоидозе встречаются с частотой от 30 до 80% в зависимости от возраста, пола, расы. Это самостоятельный клинический признак, который может не иметь прямой корреляции с гранулематозным поражением тех или иных органов.

Одышка может быть легочного, центрального, метаболического и сердечного генеза. Чаще всего она инспираторная и выступает признаком нарастающих рестриктивных нарушений и снижения диффузионной способности легких.

Боль и дискомфорт в грудной клетке при саркоидозе не всегда четко объяснимы характером и объемом изменений, выявляемых даже на высокоразрешающей компьютерной томографии (ВРКТ). Отмечаются дискомфорт в области спины, жжение в межлопаточной области, тяжесть в груди, невозможность «вздохнуть полной грудью». Боли могут локализоваться в костях, мышцах, суставах и не имеют каких-либо характерных признаков.

Кашель при саркоидозе обычно сухой, он обусловлен увеличением внутригрудных лимфатических узлов, либо саркоидозом бронхов, либо следствием обширных интерстициальных изменений в легких и относительно редко следствием поражения плевры.

Лихорадка характерна для острого течения синдрома Лефгрена или синдрома Хеерфордта–Вальденстрема, но возможен и длительный субфебрилитет. Частота лихорадки при саркоидозе варьируется от 20 до 60%.

Суставной синдром выражен при синдроме Лефгрена, но может быть и самостоятельным синдромом. Проявляется отеком и болевым синдромом в голеностопных суставах, в пальцах рук и ног, реже в других суставах, в том числе в позвоночнике. Суставной синдром разделяют на острый, который может проходить без последствий, и реже хронический, приводящий к деформации суставов.

Снижение остроты зрения и/или затуманивание зрения могут быть важными признаками саркоидозного увеита, который требует обязательного офтальмологического обследования и активного лечения.

Жалобы на дискомфорт в области сердца, сердцебиение или брадикардию, ощущение перебоев могут быть признаком гранулематозного поражения сердца и требуют проведения электрокардиографии и Холтеровского мониторинга, а также имидж-диагностики для поиска гранулем (ультразвуковое исследование, магнитно-резонансная томографияч).

Неврологические жалобы при саркоидозе разнообразны. Патогномоничным для заболевания считается паралич Белла – односторонний паралич лицевого нерва, нередко быстро спонтанно регрессирующий. Покалывание в конечностях возникает при нейропатии мелких волокон. Церебральные нарушения проявляются в далеко зашедших стадиях заболевания. При саркоидозе с «объемным» поражением головного мозга развиваются эпилептиформные припадки, изменения психики.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ САРКОИДОЗА ВНЕЛЕГОЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Поражения кожи при саркоидозе встречаются с частотой от 10 до 56% (в России 10–15%). Узловатая эритема (erythema nodosum) представляет собой васкулит с первичным деструктивно-пролиферативным поражением артериол, капилляров, венул. В дерме наблюдаются периваскулярная гистиоцитарная инфильтрация, признаки септального панникулита. Биопсия этих элементов не информативна для постановки диагноза. Саркоидоз кожи встречается с частотой 10–30%. Специфичны узлы, бляшки, макулопапулезные изменения, lupus pernio («ознобленная волчанка»), рубцовый саркоидоз. Биопсия саркоидных поражений кожи высоко информативна.

Поражение органа зрения при саркоидозе имеют место примерно в 5–25% случаев, из них 70–75% приходится на передний увеит, 25–30% – на задний увеит, реже – поражения конъюнктивы, склеры и радужной оболочки. Увеит является составляющей синдрома Хеерфордта–Валденстрема. Для детей до 5 лет характерна клиническая триада в виде увеита, поражения кожи и артрита без поражения легких.

Саркоидоз периферических лимфатических узлов, доступных пальпации, отмечается в 10–25% случаев. Чаще в процесс вовлечены задние и передние шейные лимфатические узлы, надключичные, локтевые, подмышечные и паховые. Они информативны для гистологического исследования.

Поражение селезенки (от 10 до 40% случаев заболевания) происходит в виде спленомегалии и гиперспленизма (1–5%). Умеренная спленомегалия не отягощает течения саркоидоза, тогда как массивная является угрожающим состоянием и при выраженных системных проявлениях требует проводения спленэктомии.

Саркоидоз кроветворной системы встречается редко, подтверждается наличием эпителиоидноклеточных гранулем в костном мозге. Одним из проявлений неказеифицирующихся гранулем костного мозга может быть лихорадка неясного генеза в сочетании с лимфопенией и цитопенией.

Поражение почек сопутствует 5–30% случаев саркоидоза, варьируя от субклинической протеинурии до тяжелого нефротического синдрома, тубулоинтерстициальных нарушений и почечной недостаточности. Причиной нефропатии при саркоидозе выступают нарушения обмена кальция, гиперкальциемия и гиперкальциурия.

Поражение опорно-двигательного аппарата наблюдается часто в виде суставного синдрома, тогда как изолированные поражения костей и мышц – значительно реже. Поражение суставов (голеностопных, коленных, локтевых) при саркоидозе наиболее часто регистрируется в составе синдрома Лефгрена и достигает 88% при остром течении заболевания. Острый артрит часто проходит спонтанно и разрешается без последствий. Хронический артрит хоть и менее типичен для саркоидоза, однако может прогрессировать и вызывать деформации суставов. Саркоидоз костей (от 1 до 39%) чаще проявляется бессимптомным кистоидным остеитом малых костей рук и ног. Литические поражения редки, локализуются в телах позвонков, длинных костях, тазовой кости и лопатке и обычно сопровождаются висцеральными поражениями. Только биопсия кости позволяет уверенно говорить о наличии эпителиоидноклеточного гранулематоза. Саркоидоз мышц проявляется образованием узлов, гранулематозным миозитом и миопатией. Диагноз подтверждают с помощью биопсии мышц.

Саркоидоз ЛОР-органов и ротовой полости сопровождает менее 1% случаев заболевания. Чаще всего это случайные диагностические находки.

Саркоидоз сердца (2–18%) относится к жизнеугрожающим проявлениям заболевания. Он характеризуется определенной автономностью, не совпадая с фазами процесса в легких и внутригрудных лимфатических узлах. По клиническим проявлениям выделяют три основных синдрома – болевой (кардиалгический), аритмический (проявления нарушений ритма и проводимости) и синдром недостаточности кровообращения. Различают фульминантные (внезапная сердечная смерть, инфарктоподобный вариант, кардиогенный шок), быстро прогрессирующие (с нарастанием тяжести проявлений до критического уровня в течение максимум 1–2 лет) и медленно прогрессирующие (хронические, с рецидивами и улучшениями) варианты течения кардиосаркоидоза.

Нейросаркоидоз наблюдается в 5–10% случаев саркоидоза. Выделяют следующие его клинические проявления: поражение черепных нервов, оболочек головного мозга, нарушения функции гипоталамуса, гипофиза, поражение ткани головного мозга, ткани спинного мозга, судорожный синдром, периферическая нейропатия, миопатия.

Саркоидоз органов эндокринной системы считается редким явлением, но все же может встречаться в рутинной практике при поражении различных органов.

Саркоидоз мочеполовых органов у женщин крайне редок и чаще становится случайной диагностической находкой.

Саркоидоз молочной железы диагностируют при биопсии плотного безболезненного образования в молочной железе на основании выявления множественных неказеифицирующихся гранулем.

Саркоидоз и беременность. Саркоидоз нельзя рассматривать как состояние, которое часто и серьезно нарушает детородную функцию женщины. В большинстве случаев беременность можно сохранить, но в каждом случае вопрос должен решаться индивидуально, а патронаж беременной должны осуществлять как врачи женской консультации, так и специалисты по саркоидозу. Основными проблемами являются тератогенность проводимой терапии и степень недостаточности органов и систем женщины.

Саркоидоз мочеполовых органов у мужчин крайне редок. Саркоидоз семенника и придатков схож или может сочетаться с онкопатологией той же локализации, гранулематозная реакция может сопровождать опухолевый процесс, не являясь признаком саркоидоза. Саркоидоз предстательной железы не имеет специфических признаков и создает трудности в дифференциальной диагностике с раком простаты, поскольку может сопровождаться повышенным уровнем простатического специфического антигена.

Поражение органов системы пищеварения. Саркоидоз слюнных желез (6%) проявляется двусторонним опуханием околоушных слюнных желез и встречается в составе синдрома Хеерфордта–Вальденстрема. Саркоидоз пищевода – крайне редкая локализация патологического процесса. В этом случае развиваются тракционные дивертикулы при гранулематозном воспалении лимфатических узлов средостения; описана вторичная ахалазия вследствие саркоидоза пищевода. Саркоидоз желудка протекает как гранулематозный гастрит, при подозрении на него показана гистологическая верификация. Саркоидоз кишечника, как тонкого, так и толстого, представлен описаниями отдельных случаев, подтвержденных гистологическими исследованиями биоптатов. Он может сочетаться с ограниченной и массивной абдоминальной лимфаденопатией. Саркоидоз печени относят к частой (66–80%) локализации болезни, часто протекающей бессимптомно. Поджелудочная железа поражается редко, изменения могут напоминать рак. Одним из первых признаков может быть хронически повышенный уровень липазы. В отдельных случаях вследствие саркоидозной инфильтрации поджелудочной железы может развиться сахарный диабет.

У детей и подростков выделяют так называемый саркоидоз с ранним началом заболевания в возрасте 4 лет и моложе. В данном случае внутригрудные поражения крайне редки, доминирует триада — артрит, увеит и поражения кожи. У детей 5 лет и старше течение заболевания не отличается от взрослых.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Общий (клинический) анализ крови проводится всем пациентам с подозрением на саркоидоз. При острых вариантах течения заболевания выявляется повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ). К признакам активности саркоидоза относятся лимфопения и моноцитоз, повышение соотношения нейтрофилов к лимфоцитам (индекса Кребса). Тромбоцитопения при саркоидозе встречается при поражении печени, селезенки и костного мозга.

Оценка функции почек рекомендуется всем пациентам при первичной диагностике и динамическом наблюдении не реже 1 раза в 6 мес. Она включает общий (клинический) анализ мочи, исследование уровня креатинина, мочевины в крови, расчет скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по установленным формулам.

Исследование уровня ангиотензиногена, его производных и ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) в крови выполняют детям старшего возраста и взрослым при первичной диагностике и в динамике с целью оценки активности заболевания. Высокую активность АПФ в сыворотке крови следует трактовать как маркер активности саркоидоза, но не как значимый дифференциально-диагностический критерий. У детей младшего возраста уровень АПФ значительно колеблется, и это исследование обычно не используют.

Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови рекомендуется пациентам с острым саркоидозом для оценки активности заболевания.

Исследования уровней общего кальция в крови и исследование уровня кальция в суточной моче рекомендуются при выявлении заболевания и динамическом наблюдении. Гиперкальцийурия (25%) встречается гораздо чаще, и ее оценка служит более точным методом определения нарушения метаболизма кальция.

Исследование уровней общих иммуноглобулинов A, M, G в крови рекомендуется при первичном обследовании для дифференциальной диагностики саркоидоза с иммунодефицитными состояниями, сопровождающимися образованием гранулем.

Исследования, направленные на исключение туберкулеза, проводятся всем пациентам при первичной диагностике саркоидоза. Они включают внутрикожную пробу с очищенным туберкулином (PPD- Л), с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (Диаскинтест), исследование уровня интерферона-гамма на антигены Mycobacterium tuberculosis complex в крови (квантифероновый тест).

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Флюорография легких и рентгенография органов грудной клетки рекомендуется всем пациентам с целью первичной диагностики внутригрудного саркоидоза, динамического наблюдения и оценки эффективности лечения. У пациента с внутригрудным саркоидоза обнаруживают более или менее симметричное увеличение лимфатических узлов корней легких и средостения и/или двусторонние очагово-интерстициальные изменения в легких. Характерно несоответствие между относительно удовлетворительным состоянием пациента и распространенностью патологического процесса. ВРКТ легких в настоящее время рекомендована всем пациентам с целью первичной диагностики и динамического наблюдения при внутригрудном саркоидозе.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) сердца и магистральных сосудов и/или МРТ головного мозга рекомендуются пациентам с подозрением на саркоидоз сердца и центральной нервной системы для уточнения диагноза

При саркоидозе органов дыхания в специализированных центрах рекомендуют сцинтиграфию легких перфузионную с галлия [67Ga] цитратом.

Позитронная эмиссионная томография всего тела рекомендуется всем пациентам (детям и взрослым) для уточнения локализации процесса и дифференциальной диагностики с лимфопролиферативными и опухолевыми заболеваниями.

Эндосонография средостения чреспищеводная и эндосонографическое исследование трахеи и бронхов рекомендованы при первичном обследовании как метод визуализации разных групп лимфатических узлов средостения, определения их размеров, особенностей строения.

Пациентам с подозрением на генерализованный или внелегочный саркоидоз с целью диагностики заболевания рекомендованы следующие методы инструментальной диагностики: ультразвуковое исследование печени, селезенки, почек, поджелудочной железы (комплексное), по показаниям – МРТ головного мозга, сердца и магистральных сосудов, эхокардиография, рентгенография пораженной конечности, МРТ кости, мягких тканей.

Функциональная диагностика. Всем пациентам при первичной диагностике и в динамике для оценки степени поражения легких рекомендуется исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (ФЖЕЛ, ОФВ1 и их соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ). Ключевым показателем служит форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ). Спирометрию следует проводить не реже 1 раза в 3 мес в активную фазу процесса и ежегодно – при последующем наблюдении. Измерение диффузионной способности легких методом одиночного вдоха по оценке степени поглощения окиси углерода (DLco) рекомендуется только в условиях пульмонологических или диагностических центров. Нарушения газообмена при саркоидозе оцениваются на основании насыщения крови кислородом (сатурация, SaО2) посредством пульсоксиметрии в покое, которая рекомендуется на всех этапах диагностики и наблюдения за пациентом (в пульмонологических центрах – во время теста с 6-минутной ходьбой). Исследование кислотно-основного состояния и газов крови рекомендованы в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии. Эргоспирометрию в специализированных учреждениях и центрах рекомендуется выполнять всем пациентам для оценки толерантности к физической нагрузке. Регистрация электрокардиограммы рекомендуется в качестве обязательного компонента первичного обследования, а при выявлении нарушений ритма проводится Холтеровское мониторирование сердечного ритма.

ИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ

Бронхоскопические методы рекомендованы всем пациентам на этапе первичной диагностики саркоидоза и при динамическом наблюдении с целью верификации диагноза.

Хирургические диагностические операции рекомендуются всем пациентам (детям и взрослым) при невозможности малоинвазивной диагностики для верификации диагноза. Принимать решение об их проведении рекомендуется лечащему врачу во взаимодействии с врачом-эндоскопистом и врачом-хирургом.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Дифференциальная диагностика саркоидоза определяется локализацией патологического процесса, которая может быть связана с любым органом и системой человеческого организма, в связи с чем рассматриваемое заболевание считается «великим имитатором». В большинстве случаев саркоидоз имеет внутригрудные проявления.

Лекарственная терапия

Целью лечения саркоидоза является предупреждение или уменьшение повреждения, облегчение симптомов и улучшение качества жизни пациентов. Этиотропной терапии заболевания не существует. Во всех случаях рекомендуется сопоставление необходимости назначения лечения с тяжестью последствий от применения современной кортикостероидной, цитостатической или биологической («таргетной») терапии. В качестве трех причин для начала активной терапии саркоидоза рекомендовано рассматривать угрозу развития недостаточности органов и систем, угрозу жизни или потерю качества жизни пациента. Все существующие схемы являются рекомендательными, и в каждом случае лечащий врач берет на себя подкрепленную знаниями ответственность за назначенное лечение. При морфологически верифицированном диагнозе саркоидоза, отсутствии угрожающего жизни состояния, снижения функций органов и систем, очевидных данных в пользу быстрого прогрессирования заболевания рекомендуется активное наблюдение пациента.

Фармакологические классы препаратов, используемых в терапии саркоидоза, представлены в таблице 3.

Поскольку частота спонтанных ремиссий при саркоидозе высока, бессимптомным пациентам (детям и взрослым) с первой лучевой стадией заболевания рекомендуется активное наблюдение пациента. Взрослым больным с бессимптомным течением и без функциональных нарушений в качестве альтернативы рекомендуется (off-label) применение альфа-токоферола ацетата 200 мкг 2 раза/сут не менее 6 мес, прием того же альфа-токоферола ацетата 200–400 мкг 2 раза/сут и/или пентоксифиллина в суточной дозе 400–2000 мкг (в зависимости от переносимости) не менее 6 мес. Риск нежелательных реакций на пентоксифиллин средний.

Алгоритм лечения пациентов с саркоидозом суммирован на рисунке.

Системные глюкокортикостероиды (СГКС) рекомендованы как препараты первой линии только у пациентов с прогрессирующим течением болезни по данным рентгенологического и функционального исследования дыхания, при выраженных симптомах или внелегочных проявлениях, нарушающих функцию органа, или развитии lupus pernio. Риск нежелательных явлений в этом случае высокий. Назначение взрослым преднизолона (или эквивалентной дозы другого СГКС) рекомендуется утром per os в начальной дозе 15–40 мг/сут в течение 4 нед. Дозу снижают по 5 мг в месяц (ступенчато) до минимальной поддерживающей дозы (помогающей контролировать симптомы и препятствовать прогрессированию болезни), принимаемой в течение 12–24 мес. Через 3 мес от начала лечения необходимо оценить эффект СГКС. Если эффекта нет, переходят на альтернативную терапию. У пациентов, получавших СГКС и закончивших их прием, чаще развиваются обострения (30–80%), чем у больных, не получавших гормональную терапию.

Ингаляционные ГКС или их сочетание с бронхолитиком рекомендуются только при доказанном бронхообструктивном синдроме и выраженном кашлевом синдроме.

Метотрексат (off-label) рекомендуется (детям и взрослым) как терапия второй линии при рефрактерности к СГКС, побочных реакциях, вызванных этой группой препаратов, как средство снижения дозы СГКС и как лечение первой линии в виде монотерапии или комбинации с СГКС при верифицированном саркоидозе. Рекомендован прием метотрексата внутрь в дозе 10–15 мг 1 раз/нед. Одновременно c приемом этого лекарственного средства рекомендуют прием внутрь фолиевой кислоты в дозе 5 мг 1 раз/нед или 1 мг ежедневно (не ранее чем через 24 ч после приема метотрексата). Длительность терапии составляет от 6 мес и более.

Азатиоприн (off-label) рекомендован для пациентов 3 лет и старше в качестве препарата второй линии в дозе 100–200 мг/сут в течение не менее 6 мес. Нежелательные эффекты при его применении проявляются гепатотоксичностью, лейкопенией, развитием инфекций, повышением риска развития лимфомы.

Лефлуномид (off-label) рекомендован лицам 18 лет и старше как препарат второй линии в дозе 10–20 мг/сут. Эффект наступает не ранее 3 мес от начала его приема. Препарат обладает тератогенностью.

Микофенолата мофетил (off-label) рекомендуется назначать лицам 12 лет и старше (площадь тела 1,25 м2) начиная с 500 мг 2 раза/сут и затем увеличивают до 750–1000 мг 2 раза/сут как препарат второй линии при саркоидозе легких, а при саркоидозе кожи в виде монотерапии и в сочетании с СГКС.

Циклофосфамид (off-label) – препарат второй линии (у детей и взрослых) при полиорганном поражении и рефрактерности к другим препаратам в дозе 500–1000 мг внутривенно каждые 3–4 нед. Среди всех иммунодепрессантов, используемых при саркоидозе, циклофосфамид наиболее часто сопровождается развитием инфекционных осложнений.

Хлорохин и гидроксихлорохин (off-label) рекомендуются при саркоидозе кожи, глаз, при гиперкальциемии, а также при хронических, рефрактерных к СГКС случаях. Лечение хлорохином начинают с 750 мг/сут в течение 6 мес, затем дозу снижают до 250 мг/сут.

Нестероидные противовоспалительные препараты применяются как симптоматические средства при острых формах саркоидоза и/или артритах в случае наличия выраженного болевого синдрома. Длительность приема этой группы препаратов обычно определяется симптомами.

Пентоксифиллин (off-label) рекомендуется взрослым пациентам в качестве начальной терапии при малосимптомном течении саркоидоза и на завершающем этапе, при постепенной отмене СГКС. Препарат рекомендуется в сочетании с витамином Е. Нежелательные явления в виде расстройств со стороны желудочно-кишечного тракта, слабости, головной боли, нарушений сна носят нетяжелый, иногда преходящий характер и чаще развиваются в первый месяц применения пентоксифиллина.

Альфа-токоферола ацетат (off-label) рекомендуется взрослым пациентам как препарат первой линии при бессимптомном и малосимптомном течении саркоидоза без нарушений функции органов и систем. Эмпирически подобранная доза витамина Е при этом заболевании – 200–400 мг/сут.

Ингибиторы фактора некроза опухоли-альфа (off-label) рекомендуются только при рефрактерном к другим методам лечения саркоидозе в профильных центрах под контролем опытного врача-пульмонолога.

Антифибротическая терапия рекомендована взрослым только при прогрессировании изменений у пациентов с IV лучевой стадией саркоидоза в течение последних 6 мес, сходных с идиопатическим легочным фиброзом (наличие «сотового легкого», тракционных бронхоэктазов, формирование участков цирроза, снижение ФЖЕЛ и диффузионной способности легких).

Эфферентные методы терапии – плазмаферез, экстракорпоральная модификации лимфоцитов крови (иммунофармакотерапия) – показаны при рецидивирующем течении саркоидоза.

Трансплантация легких рекомендуется при терминальных стадиях саркоидоза.

ДРУГИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Дыхательная недостаточность. Бронхолитическая терапия рекомендуется при доказанном бронхообструктивном синдроме. При наличии ограничительных нарушений вентиляции и десатурации используется низкопоточная оксигенация. При саркоидозе, осложненном тяжелыми случаями дыхательной недостаточности, рекомендована неинвазивная вентиляция легких.

Легочная гипертензия. При IV стадии саркоидоза (фиброз, «сотовое легкое») возможно применение оксигенотерапии до достижения SpO2 >90% при дыхании через кислородный концентратор. При саркоидозе, который осложнен легочной гипертензией, не связанной с гипоксемией, рекомендуется назначение таких препаратов, как илопрост, бозентан и силденафил (с осторожностью при доказанной и предполагаемой окклюзионной венопатии), в соответствии с клиническими рекомендациями по легочной артериальной гипертензии.

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Реабилитация пациентов, перенесших саркоидоз, включает следующие компоненты: лечебный режим, диетотерапию, физическую реабилитацию (активную и пассивную), респираторную физиотерапию, психодиагностику и психокоррекцию, профилактику и коррекцию сопутствующей патологии, обучение пациента (усиление мотивации к лечению и здоровому образу жизни). Рекомендуется сохранение максимально возможной физической активности.

ПРОФИЛАКТИКА И ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Пациентам с впервые выявленным саркоидозом в первый год болезни и при сохранении активности процесса рекомендовано наблюдение каждые 3 мес, при стабилизации процесса во второй год – каждые 6 мес, в последующие годы – 1 раз в год. При наличии рецидивов наблюдение проводится каждые 3 мес в течение 2 лет, в последующие годы при стабилизации – 1 раз в год. При прогрессирующем течении заболевания наблюдение пациента осуществляется каждые 3 мес в течение 2 лет, далее, при стабилизации процесса, – каждые 6 мес в течение 2 лет, затем – 1 раз в год. Диспансерное наблюдение не исключает активных визитов пациента при ухудшении состояния или развитии нежелательных явлений на фоне лечения. Пациенты с саркоидозом подлежат медицинскому наблюдению пожизненно.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Плановая госпитализация пациентов с саркоидозом показана на этапе первичной интенсивной диагностики, для инвазивной диагностики, подбора начальной терапии.

Экстренная госпитализация показана пациентам с прогрессирующим саркоидозом и развитием осложнений (дыхательной недостаточности, нарушениями ритма сердца) для оказания неотложной помощи и проведения интенсивной терапии.

В большинстве случаев наблюдение и лечение пациентов с саркоидозом проводится в амбулаторных условиях.

Показания к выписке пациента из медицинской организации:

1) завершение диагностического процесса и установка диагноза;

2) завершение подбора начальной терапии;

3) компенсация острого состояния и осложнений саркоидоза, которые были причиной госпитализации.